有朋自遠方来 時の旅人(ときのたびびと)

【時の旅人】 の profil

みなさん今日は、私は「ゆきやん」と申します。

大和高原の小さな村に住み、高原の田畑と森を手入れする日々を送っています。

森の木を最適な状況に管理し、間伐した枝を持ち帰り、薪(まき)と柴(しば)で風呂を焚きます。最近、「柴(しば)」と言っても若い人たちに伝わらなくなりました。ゴルフ場の芝ではなく、燃料にする「たき木」のことです。

江戸時代の農民出身学者・新井白石のように柴を折り、燃料として利用する日々を過ごしています。海外から石炭や石油、天然ガスを輸入したり、原子力に頼らねば日々の生活が成り立たない現代社会にあって、江戸時代やはるか昔の縄文時代のような自然に近い生活を送っています。

【時の旅人】Topへ

【有朋自遠方来】Topへ

【一握の知力】Topへ

№ 050 2025/01/16

№ 050 2025/01/16 天理と戦争 「ツ・セ・ウ」の連打

九州第五航空艦隊所属・偵察機が天理に 【訂正版】

◎「ツ・セ・ウ」とは?

「我、追跡ヲ受ク。」(現在、我が機は、敵機の追跡を受けている。)という意味の無線通信を偵察任務に出た機上の通信員は、繰り返し打電。しかし、今しがた航空機を送り出した天理・大和基地の誰もが、何のなす術も持たなかった。

この無電通信を打ったのは、左の写真の人物、林尹夫(はやしただお)。京都帝国大学文学部で学業に励んでいたが、「学徒出陣」のため兵役免除が取り消され、海軍に入隊。一式陸上攻撃機の通信員として天理の地を飛び立ったのが、彼の最期となった。

この無電通信を打ったのは、左の写真の人物、林尹夫(はやしただお)。京都帝国大学文学部で学業に励んでいたが、「学徒出陣」のため兵役免除が取り消され、海軍に入隊。一式陸上攻撃機の通信員として天理の地を飛び立ったのが、彼の最期となった。写真は「戦没学徒 林尹夫日記 わがいのち月明に燃ゆ」(三人社)より。

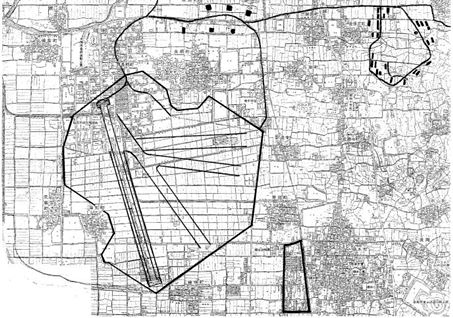

1945年7月28日、夜間索敵のため大和基地・南北の滑走路を北西方向に離陸。京都府の上空で大きく西に進路を変え、大阪府の上空を横切って紀伊水道、さらに太平洋上へ。

「7月27日午後10時、林の乗機に緊急出動命令。米国機動部隊が四国沖に接近との情報による索敵行である。大和基地を発進したのは少し遅れてもう28日午前0時をまわっていた。・・・・・四国沖に転針し、午前2時すぎ室戸岬南方260キロの地点で「ツ・セ・ウ 敵戦闘機ノ追跡ヲ受ク」の無電を連送して消息を絶った。終戦を18日後にひかえ23歳の俊才は炎とともに消えた。」光人社 「ひよっこ特攻」永澤道雄著には、以上のように当時の様子が書かれている。

当時、終戦の条件に少しでも良い材料にと、アメリカの空母機動部隊をたたこうとしていた海軍は、同年3月18日~20日の九州沖(四国沖)航空戦でアメリカの航空母艦を大破させたように、もう一度「2匹目のドジョウ」となる戦果を求めて、敵機動部隊の居場所を探し求めていたのです。

1944年末までに海軍は艦艇だけでなく、燃料も枯渇。本来、敵艦艇を待ち伏せて攻撃するはずの潜水艦の航行も不可能になっていました。そのため、元々潜水艦を沈めるためのアメリカ駆逐艦の役割は無くなり、当時開発された対空レーダーを積み込み、太平洋上で日本軍機(特攻機)がどこから接近してくるかをいち早く感知し、艦載機を迎撃に差し向けていました。

そのため、林尹夫(はやしただお)の偵察機が太平洋に出て間もなく、夜間であるにもかかわらずアメリカ軍の知るところとなり、艦載機の追尾を受け、乗員共ども太平洋の藻屑と消えたのでした。あと少しで日本は無条件降伏を受け入れ、戦争が終わったというのに。天理が彼の終焉の地となってしまったのです。1922~1945年の短い生涯でした。

生き伸びて学業を続けていれば、文学部史学科に所属する学生として将来を期待された人材であったのに。

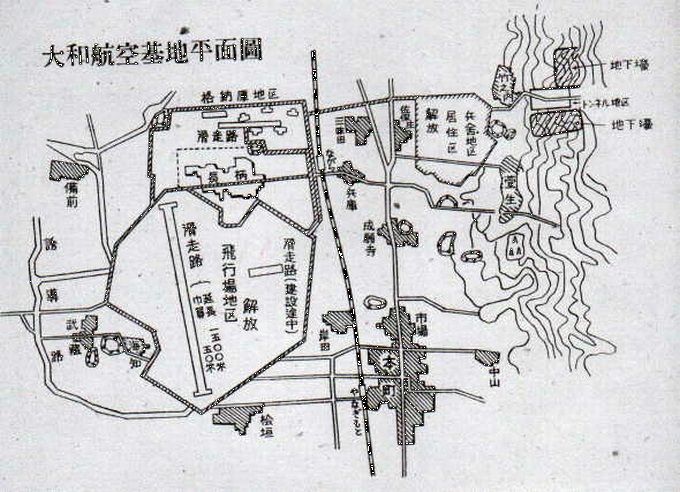

◎九州第五航空艦隊所属なのに、なぜ天理に?

林尹夫(はやしただお)の所属する801航空隊は、九州を守る第五航空艦隊所属であるのに、なぜ天理の大和基地にいたのでしょう。当時、大和基地に司令部を置いていたのは、本州・四国を守る第三航空艦隊であったのに。

第五航空艦隊司令部は鹿児島県鹿屋に置かれていました。本来801航空隊も鹿屋にあるべきです。しかし、1945年4月の沖縄戦を前にして同年3月18日から九州全域の航空基地は、アメリカ軍の激しい爆撃にさらされました。宮崎にも、長崎県大村にも大分にも激しい空襲があり、偵察機を安全に置いておく場所は九州のどこにもありませんでした。鹿屋の第五航空艦隊司令部は、現在「東洋のマチュ・ピチュ」と言われ山奥の代名詞にもなっている大分県宇佐の農家を借り上げ、そこを第五航空艦隊司令部として使用するほどでした。

801航空隊は、偵察部隊として司令部を日本海側の鳥取県美保基地に置き、一部の一式陸上攻撃機を第三航空艦隊司令部の置かれていた大和基地に置いていたのです。太平洋の偵察任務に出ることを考えた配置であったのでしょう。天理の写真はほとんど残っていないので次の写真は参考資料です。

一式陸上攻撃機

◎飛行兵の宿泊

「(大和基地の西に位置する)田原本町に飛行兵が民泊していた。兵士は、毎晩酒をのんで軍歌を歌っていた。

「(大和基地の西に位置する)田原本町に飛行兵が民泊していた。兵士は、毎晩酒をのんで軍歌を歌っていた。日の丸のはちまきを巻いて・・・・。飛行機乗りの所には、当時手に入らなかったチョコレートやキャラメルやら、甘いもの・・・・何でもあった。」

当時、旧制郡山中学に通うために田原本町の親戚の家に下宿して

いたKさん(旧都祁村)は、飛行兵のことを昨日のように語る。

1945年になると兵士たちは、大和基地東側の山麓にある兵舎ではなく、周辺の学校・民家に宿泊するようになりました。南東から北西方向に伸びる未舗装の滑走路をつかっていたゼロ戦部隊・戦闘308部隊は、飛行場南東の隅にあった2基のコンクリート製掩体壕(天井はヒノキ材)を使用していましたので、飛行場南東の桜井市立巻向小学校の校舎を兵舎として使用。学校長が、学校が満杯であることを理由に断るも、無理を通して教室を借用。子供たちは廊下に机を並べて学習するありさま。また、今日では考えられないことであるが、「教頭の頭に止まったハエをピシャリと叩いたことで、教室の借用が成功した。」と、得意げに借用の経緯を本にしている始末。現在ではとても考えられないことである。

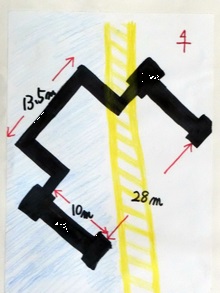

南北のコンクリート舗装された主になる滑走路の南西には、こちらにも2基の掩体壕があった。1基は、老人施設建設のために取り壊されたが、(1995年天理市によって、ここに飛行場の説明板がとりつけられるが、2014年現在の天理市長によって撤去される。)もう1基の掩体壕は、ため池の堤防に半分埋まりながら、現存している。

このように、兵士たちが飛行機の作業に取りかかりやすい場所に宿舎が求められた。左の掩体壕の図は、天理市立南中学校生徒作品。真ん中の斜線部分がため池の堰堤。向かって左の部分は水の中に沈んだコンクリートを冬の水のない時期に生徒たちが池に入って測ったもの。右端だけが地上に露出しいる。間口28m。一式陸上攻撃機をすっぽり隠すだけの寸法である。

このように、兵士たちが飛行機の作業に取りかかりやすい場所に宿舎が求められた。左の掩体壕の図は、天理市立南中学校生徒作品。真ん中の斜線部分がため池の堰堤。向かって左の部分は水の中に沈んだコンクリートを冬の水のない時期に生徒たちが池に入って測ったもの。右端だけが地上に露出しいる。間口28m。一式陸上攻撃機をすっぽり隠すだけの寸法である。この掩体壕を林尹夫は使っていたのだろうか。また、飛行場南西に位置する田原本町の民家に民泊していたのであろうか。戦闘308部隊兵士と巻向小学校の若い先生たちの話は、本にして残されているが、801部隊・林尹夫たちの話は残されていない。当時旧制中学に通っていたKさんと同じ家にとまっていた航空兵の様子から彼の最期を推し量るのみである。

飛行場北側、ため池の堰堤の上から滑走路のあった方角を望む。深夜、日付が変わる頃、夜間索敵の任務を受けて、林尹夫は、天理の地を北西方向に飛び立った。

参考文献・資料

・月刊大和タイムス (1950年3月号)

・「ひよっこ特攻」長澤道雄著 (光文社)

・「戦没学徒 林尹夫日記 わがいのち月明に燃ゆ」(三人社)

・「朝鮮人 強制連行・強制労働ガイドブック 奈良編」

田中寛治 編・著

(奈良県での朝鮮人強制連行等に関わる資料を発掘する会)

・「空挺部隊写真集」全日本空挺同志会編 (戦誌刊行会)

・「六○一翼よ!!私の青春転戦之記」 西正治著

とがわ ゆきのり : 1958年生まれ

元教員 山添村在住