有朋自遠方来 時の旅人(ときのたびびと)

【時の旅人】 の profil

みなさん今日は、私は「ゆきやん」と申します。

大和高原の小さな村に住み、高原の田畑と森を手入れする日々を送っています。

森の木を最適な状況に管理し、間伐した枝を持ち帰り、薪(まき)と柴(しば)で風呂を焚きます。最近、「柴(しば)」と言っても若い人たちに伝わらなくなりました。ゴルフ場の芝ではなく、燃料にする「たき木」のことです。

江戸時代の農民出身学者・新井白石のように柴を折り、燃料として利用する日々を過ごしています。海外から石炭や石油、天然ガスを輸入したり、原子力に頼らねば日々の生活が成り立たない現代社会にあって、江戸時代やはるか昔の縄文時代のような自然に近い生活を送っています。

【時の旅人】Topへ

【有朋自遠方来】Topへ

【一握の知力】Topへ

№ 055 2025/07/20

№ 055 2025/07/20天理と戦争 ; 第3章 だれが飛行場を作ったのか

////////// 目次 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

第1章 特攻と天理 本土決戦の中心に

第2章 何のための飛行場だったのか

第3章 だれが飛行場を作ったのか

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◆◆◆ 第3章だれが飛行場を作ったのか ◆◆◆

◆◆ その一 ◆◆

◎ 強制連行された朝鮮人労働者

上の写真は、1943年に朝鮮半島南部、忠清南道(チュンチョンナムド)から労働者として無理やり日本に連れて来られたお二人です。

向かって左、朝鮮の外套「トゥルマギ」を着ている方は、金永敦(キム・ヨンドン)さん。向かって右は、宗将用(ソン・チャンヨン)さんです。1991年、46年ぶりに強制連行を受けて働かされた天理の地を訪れ、当時の様子を語って下さいました(当時74歳)。筆者撮影。

金さんや宗さんのように天理の地に無理やりに連れてこられ、飛行場建設に働かされていた朝鮮人は、約2000人にのぼると言われています。金永敦(キム・ヨンドン)さんと宗将用(ソン・チャンヨン)さんは、次のように証言されています。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

仕事の内容は、主に飛行場滑走路の建設でした。朝5時に起こされ、6時ころには仕事につきました。食事は朝鮮のスプーンで3杯ほど口にかき込めばおしまいになってしまいました。朝鮮人15人に一人の監督がいて、それが一つの小隊を作っていました。その小隊で行動し、宿舎から仕事場である滑走路建設現場まで移動する時は4人4列の隊形で移動していました。駅の近くにある砂利置き場でトロッコに石を積み込み、1㎞程離れた滑走路まで運び、それを並べたりコンクリートを敷いたりする仕事をしていました。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

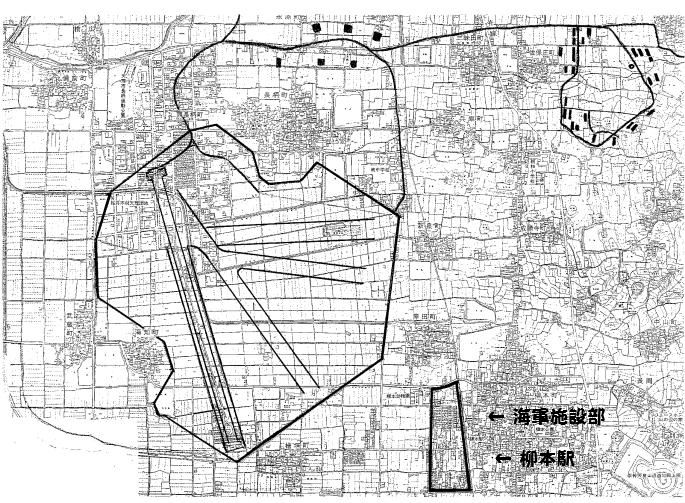

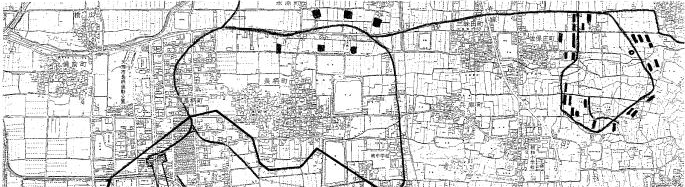

上の図の右下、四角で囲った所が、海軍施設部のあった所。柳本駅で降ろされた石や砂・コンクリートなどの物資はいったんここに降ろされ、トロッコなどで飛行場の建設現場に運ばれていったと思われます。強制連行された約2000人の宿舎も、この海軍施設部の敷地のどこかにあったのではと考えられています。

金さん宗さんは、当時の様子を次のようにも語っておられます。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

仕事を始めてから2時間ほどすると、おなかが空いてきましたが、どうしようもなくただ働くしかなかった。ただお昼の来るのを待っていました。

しかし、それでも我慢できないときは、イナゴを食べたり、(畑に栽培されている)ミカンや柿を隠し持って帰り、宿舎で食べたりしました。

同じ仕事をしていたのは、全て朝鮮人で日本人はいませんでした。仕事中、同じ仕事をしている朝鮮人同士、少々の生活上の話はできました。しかし、日本人とは言葉が通じないし、仕事の内容も場所も違ったから、全く話をすることはありませんでした。・・・・・・・建設を急がなくてはならなくなると、二交代で夜も働きました。

この頃に、すでに飛行機は飛び始め、・・・・だから、空襲の不安も同時に持ちながら・・・・・。朝鮮に残してきた妻に手紙を書いたことは一度だけありますが、苦労が多くて、それ以上は書けませんでした。

戦争が終わって朝鮮に帰れましたが、日本が負けなかったら、帰って来られなかったでしょう。帰って来れるとは思っていませんでした。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

◆◆ その二 ◆◆

◎ 集められた在日朝鮮人労働者

1943年に始まった飛行場建設は、単に飛行場を作るだけの工事だけではありませんでした。飛行場建設予定地の地盤は東の山側から、西の奈良盆地中央部にかけて下り坂になっています。飛行場予定地の中を東の山から流れる川がいく筋も流れていたのです。この川筋を一つにまとめ、飛行場の周囲を取り囲むように水路をつくり、東から西へと流したのです。これらの工事には、建設会社の下で働く多くの在日朝鮮人が、日本各地から集められました。その数、約1000人。飛行場の周囲に多くの飯場が作られることになりました。

◎ 金亨達(キム・ヒョンダル)さん

「土地を(日本に)とられて生活していけない。日本に行けばいい仕事があるといわれ、日本に行くことをすすめられた。」

「兵士や軍夫(ぐんぷ)として徴用されて戦場に送られたら、命がなくなる。戦争を生きのびるために、赤紙が来ぬよう朝鮮半島の本籍地を離れ、日本の在日朝鮮人の中に入って戦争を生きのびよう。」

次に紹介する金亨達(キム・ヒョンダル)さんも、土地を(日本に)奪われ、苦しい生活の中、自分が働いて家族に少しでも楽をさせてやりたいという思いから、2・3年出稼ぎに行こうと日本にやって来たのです。

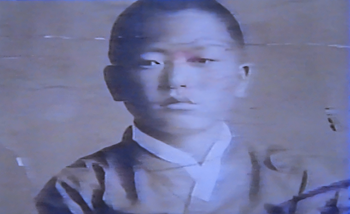

金さんは、1939年18歳で日本に渡ってきました。左の写真は朝鮮半島にいた当時の金亨達さん。11歳から家族のために働いていたそうです。

金さんは、1939年18歳で日本に渡ってきました。左の写真は朝鮮半島にいた当時の金亨達さん。11歳から家族のために働いていたそうです。

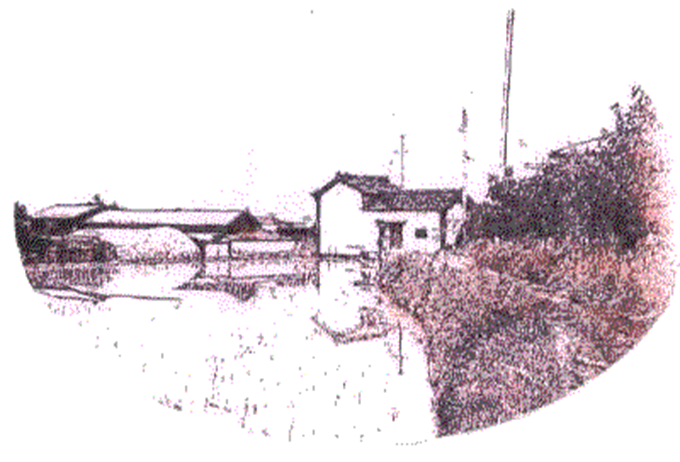

上の写真は、飛行場の水はけをよくするために、河川の拡幅工事に関わった時のことを証言する金さん。金さんは当時のことを、

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

国道24号(奈良-橿原)線に掛かる橋の下に、4つの飯場があり。多い時で60人の朝鮮人労働者がいた。朝起きて、この川で顔を洗い、歯磨きもした。アメリカ軍の艦載機が、どんどん空を飛ぶ中、生き残るのに必死だった。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

と、語っておられます。

(前記3枚の写真と証言は、奈良県教育委員会作成『明日への対話 わたしの道 在日を歩んで』より抜粋。)

◎ I さん (在日朝鮮人・戦争終了時14歳)

↑上図の右上、竹之内町南西角にあった青年会館(公民館)が、朝鮮人労働者に貸し出され、10数名の在日朝鮮人が竹ノ内町の背後にある山の中に、海軍本部の地下壕を掘削していた。

次のスケッチ(筆者画)が、朝鮮人労働者に貸し出された「青年会館(公民館)」とその周辺。東の山側から飛行場・生駒山の方角を望む。

I さんの飯場の労働者は、ダイナマイトや削岩機を用いて岩を砕き、最も危険な場所でトンネルを掘っていた。

I さんの飯場の労働者は、ダイナマイトや削岩機を用いて岩を砕き、最も危険な場所でトンネルを掘っていた。← (ダイナマイトの痕跡)

現在も250mもの長さのトンネルが山中に残っている。土地の持ち主である Nさんによると「戦時中、我が家に民泊していた海軍の将校が、戦後トンネルの内部を案内してくれた。トンネルには太い松の木で支柱が建てられ、床や天井もあり、事務仕事ができる場所になっていた。」と語っておられる。本土決戦のために、東京にある海軍を奈良県天理市の山中に移転することが、すでに始まっていました。

岩石を運ぶために、付近にはトロッコのレールも敷かれていた。トンネルから掘り出された石は、予科練の兵士や勤労動員の旧制中学校・女学校生徒らによって飛行場の建設現場まで延々と列をなして運ばれたという。現在も竹之内町三間塚池の東側には当時、掘り出された「グリ石」がうず高く残されている。

〇 逃げてきた朝鮮人労働者をかくまう

ある日、

「無理やり日本に連れてこられた。」

という朝鮮人が、I さんの飯場にやってきた。強制連行された人たちの一人なのか、人材をあっせんする業者に脅されて、抵抗できずに日本に連れて来られた一人か。

〇 飯場の食料は

強制連行された多くの労働者には、十分な食料を与えられず、おなかを空かしていた一方、同じ飛行場工事を行う飯場の在日朝鮮人には、十分な食料が配布されていた。

I さんも、

「アボジ(父)と一緒に岸田町の消防ポンプ小屋の前の配布場所まで、大八車を引っ張って食料を受け取りに行った。」

と、証言されている。

また、I さんの弟さんと一緒に国民学校に通った竹之内町Yさんは、

「箱に入った物を見せてくれた。当時一般には手に入らなかったタバコだった。朝鮮人の友人I君から一握り、父親の分をもらって帰った。」

と、語る。

〇 アメリカ軍戦闘機の空襲を受ける

I さんが、飯場のそばにいる時、アメリカ軍機の空襲を受けた。

Iさんは、隣の家のミカンの生垣に飛び込み難を逃れた。竹ノ内町を南から北に銃撃をして飛行機は奈良方面に飛び去った。起き上がってあたりを見回すと、隣の家の池には銃弾が飛び込んだのか、虹色の輪が水面に浮かんでいた。

また、竹之内町北側に位置するHさんによると、

「家の雨どい・雨戸・座敷の畳には、一発の銃弾がななめ一直線に飛び込んだ跡(穴)が残っていた。」

という。Iさんが、すんでのところでよけた銃弾の一つだったのであろう。

I さんたちが飯場として借りていた青年会館(公民館)は、海軍の敷地と隣り合わせ。重要な通信施設も100m程の位置。米軍機は、軍の施設・兵舎をねらったのであろうが、あまりにも民間人の生活圏と近く、本土決戦になっていれば、どれほどの被害が及んでいたことか。

◆◆ その三 ◆◆

◎徴用された日本人

多くの男子が招集されて戦場にある中、村に残ったわずかな働き手が飛行場建設に駆り出された。旧波多野村Fさんの証言。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

飛行場の滑走路に竹を「かご状に編んだもの」を作って敷いた。

どこの村にもいた籠(かご)の職人が集められた。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

旧波多野村Fさんは、飛行場建設に動員されただけでなく、国民学校高等科を3月に卒業した15歳の息子を、「海軍特年兵」として軍隊に送り出した。田畑の作業は、女性・子供・老人にまかされた。

◆◆ その四 ◆◆

◎小学生も勤労奉仕に

飛行場作りには、旧制中学校・女学校、その他専門学校などからの労働奉仕が加わった。その中に、地元の小学生が学校の学習を取りやめて労働に参加する姿もあった。

田原本町蔵堂のFさんは、

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

国民学校に馬にまたがった兵隊さんがやって来ると、次の日は授業が休みになった。子どもたちは、「明日は授業がない」と喜んだ。勤労奉仕で、鎌(かま)を持って飛行場の草刈りだった。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

と証言されている。

また、竹ノ内町のYさんは、

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3・4年生くらいから飛行場の奉仕に行きました。冬の寒い時にはローラーを引っ張りました。冬の凍(い)てどけで、地面がどろどろになると、土と水がまじったものをローラーで引っ張るので、(土の表面に)泥が流れているような様子だった。

ふろしきを持って行ったこともあった。ふろしきに土を入れて運んだ。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

と、当時のことを振り返っておられる。

◆◆ 終わりに ◆◆

1943年12月に天理に来たのは、旧制中学2年次終了の「甲種」予科練習生であった。約1年あまりに短縮された教育期間で、次の任地に送られた。このうち約250人は、「水中特攻」の訓練施設に送られている。このことを、次回詳しく検証したい。

また、1945年天理に予科練習生として入隊したのは、国民学校高等科を卒業した「乙種」予科練生でした。もはや旧制中学生の募集だけでは戦争を続けられない状態になっていたのです。

本土決戦を行おうという時、多くの兵士たちは中国戦線や南方の島々にあり、本土決戦のために日本に帰りたくても帰れない状態にあったのです。頼りになるのは、国民学校を卒業した15歳の少年たちでした。

この文章に証言を載せた旧波多野村Fさんの息子さんは「海軍特年兵」として国民学校卒業と同時に15歳で、広島県呉の海兵団に入隊。わずか15・16歳の「甲種・乙種予科練習生」や「海軍特年兵」が、本土決戦を担おうとしていたのです。

参考文献「スムバコッチル」 天理市同和教育研究会

「明日への対話 わたしの道 在日を歩んで」 奈良県教育委員会 奈良放送