映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

スペインのメゾ・ソプラノ

テレサ・ベルガンサ

下のプロマイド・クリックで

『恋とはどんなものかしら』

にリンクします。

1980年代の終わり、始めて買ったCDディスクは、彼女がギーター伴奏で歌うスペイン歌曲集でした。

ジャケ買い、じゃないよ。

紅衛兵たち

下三葉は、いずれも1966年のもの。

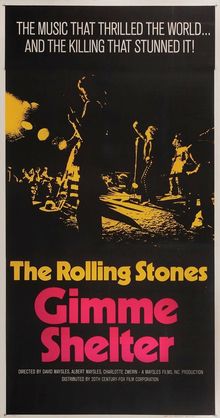

『ローリングストーンズ

・イン・ギミー・シルター』

下のポスター・クリックで、

予告編にリンクします。

"フィルマークス Filmarks 映画"

のサイトにある解説。

1969年に行なわれたローリング・ストーンズの全米キャラバン・コンサートを追ったドキュメンタリー。

最後の会場であるカリフォルニア州オルタモントで起きたヘルス・エンジェルスによる黒人少年刺殺事件のショットを織り込み、この時代の持つ混沌と頽廃のムードをフィルムに納めている。『ジャンピング・ジャック・フラッシュ』に始まり、『サティスファクション』『ブラウン・シュガー』など最盛期のストーンズ・ナンバー。

惨事を写し出すムビオラを見つめるローリング・ストーンズのメンバーの複雑な表情や、演奏旅行途中でのリラックスした風景、オルタモントのコンサートの主催者たちの忙しく立ち廻るさまがフィルムにおさめられている。

"L'innocente" 1976

『イノセント』

Luchino Visconti

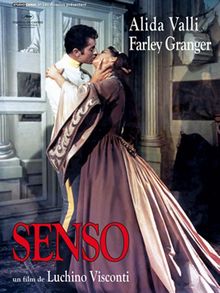

"Senso" 1954

『夏の嵐』

下のポスタークリックで

ハイライツの動画

昼間部は

ヴェルディ『トロバトーレ』

"Morte a Venezia" 1971

『ベニスに死す』

下のポスタークリックで予告編

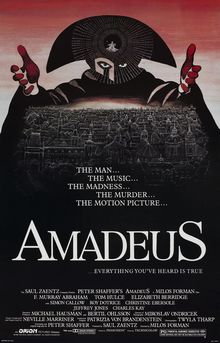

"Amadeus" 1984

『アマデウス』

Miloš Forman

ページの上段へ

記号としてのモーツァルト

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その12

2022/12/22

『魔笛』という謎だらけの長尺モノの解析に迷い込み、指折り二桁になるほど回を重ねてしまった。むりやり一段落付けてみたものの、正直に言ってかなり疲れた。ここらで、モーツアルトと言っても「皆の良く知っている短い曲」を二曲採りあげて、ちょっと気分を変えてみたい。短い曲と言っても、サラッと簡単にことが進むようには思えないのだけれど。

その二曲とは、『トルコ行進曲』 そして、

『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』=『小夜曲』(さよきょく)。

学校で習ったモーツアルト

私が受けた音楽教育とは、小学校と中学校、つまり義務教育での「音楽の授業」がすべてである。

しかし「音楽」と言っても、実質的には「唱歌」の時間であった。合計9年間、唄ばかり唄わされていたように思う。ときおりハ長調しか吹けないハーモニカとか、音程が不安定なのに、吹いているうちに接続部がズレてしまって、さらに気持ちの悪い音になるブロックフレーテなどを買わされたこともある。ピーヒャラ・ヒャラと数回練習して、音符通りに吹ける人が半数ていどになったところで、けたたましい「合奏」をして終了。さらにときおり、テープレコーダーに吹き込まれた「名曲」を聴かされて宿題でその感想文を書く、という「鑑賞」の時間があった。

そして中学生の時に一度だけ「音楽史」の授業があった。教師が黒板とその周辺に10枚ほどの模造紙を貼りだしたから、何事か? といぶかると、そこには音楽事典か何かから写してきたと思われる、十数名の作曲家の略歴と主要曲が書いてあった。説明も何もなく、とにかくノートに写せ、と言う。モチベーションはだだ下がりなのだが、試験に出されるに決まっているから、何はともあれ必死で作業に徹した。

そこには確かに、モーツアルトがあったはずであり、主要曲名もあったはずだが、何も覚えていない。ただし、教科書の裏表紙見返しには、作曲家の肖像画が並んだ音楽史が2ページあり、また参考書の類いにも同様のページがあり、そこには繰り返し同じ曲目が登場していたように記憶する。モーツアルトについては、記憶のママを書くとこうなる。

モーツアルト: トルコ行進曲 アイネ・クライネ・ナハトムジーク(小夜曲)

フィガロの結婚 ジュピター交響曲

古典的文芸についての素養がなくとも許される社会

カテゴリー水準の異なるものを平気で並べるのは、いかに子ども相手とはいえ、いや、子ども相手だからこそ、許されざる作法である。後々まで大きな弊害を残すではないか。その体験的証拠を一つ書いておこう。

若い頃、大阪南堀江の材木店で働いていたことがある。仕事がら材木を積んだライトバンに乗ることが多く、道中はたいてい車のラジオを鳴らしていた。中波放送しか入らない旧式のラジオで、番組はパーソナリティ番組の連続。ホストのおしゃべりの合間にポップスとか演歌がかかるのは、今と同じ。

あるとき、大阪では老舗放送局の某アナウンサーが、突然「次の曲は、モーツアルトのフィガロの結婚です」と言った! おゃ、民放ラジオでクラシックとは珍しい、で、フィガロの《何を》放送するのかなと思ったら、突然『序曲』が鳴り響いた。それが終わると …… 、ありゃりゃ、それでおしまい。そのままおしゃべりに戻る。カール・ベームが何度も来日し、そのたびにモーツアルトのオペラを振って、その録画が盛んに放送されていた頃で、モーツアルトのオペラはかなり一般的なものになっていた。のど自慢番組でもときおり『恋とはどんなものかしら』などを唄う人がいて、学校唱歌風の唄い回しも、それはそれで好感が持てた。時代はここまで来ているのに、看板アナウンサーのこの無頓着・無教養ぶりに、車を走らせながら、これはイカンでしょう、とつぶやいた。

アナウンサーと言えば、かなりのインテリジェンスが要求される職業だと思うのだが、義務教育で身につけた《カテゴリー水準が乱れたママの用語》を、そのまま繰り返して平気であった。放送局とはどのような新人研修をしているのだろう、と材木屋の若い衆は、重たい材木の整理ばかりやらされた自分の場合を思い出し、不思議に思ったものだ。

だが彼を責めることは出来ないと思う。たいていの日本人は、たとえ政治家・ジャーナリスト・芸能人などの知的営為で実行されるはずの職業の人々であっても、古典的文芸に関しては「義務教育で教わっただけの単語的知識」さえ保持していれば、それで許されるのである。

「記号としてのモーツアルト」 と言う概念

ことのついでに言わずもがなのことを言えば、モーツアルトに『トルコ行進曲』という標題の曲はありません。

ピアノソナタイ長調 K.331(第11番)。楽譜の第3楽章冒頭に、"alla turca" と書かれているだけ。イタリア語はよく分からないので調べてみたのだが、英語で言うなら "like a Turkish (Music)" 、「トルコ風に」あるいは「トルコ軍楽風に」という意味しかないようである。

つまり『トルコ行進曲』とは、 K.331第3楽章のニックネームであった。それがそのまま独立した曲の標題として一人歩きした。そんな感じ。

楽曲にニックネームが付くのも、ちょっとした誤用が伴うのも、それほど悪いことではないと思う。特に知名度を高める方向にむかうならば。だが学校の授業となると違うだろう。学校教育全般に厳格性が求められているのに、ここだけが治外法権的にルースであるのはおかしい。

些細なことに拘泥するようだが、学校では「あだ名を使うな」とさんざん言われてきた。口喧嘩の最中にあだ名で相手をからかったことをチクられて、厳しいご指導をたまわった記憶があります。

もう少し正確に、まとめておこう。

引きつづきモーツアルトを例にするなら、我々は学校で「モーツアルトに関する何か」を学んだのではない。ふんだんにその音楽を聴く機会が与えられたわけでもなければ、その音楽を享受するための手ほどきを授かったわけでもなかった。ただ単に

「モーツアルトに関する単語的知識」つまり「記号としてのモーツアルト」

を、覚えておけ、とばかり投げ出されただけなのだ。

紅衛兵と私たち、どこに違いがある?

あるいはこんな記憶もある。

1966年中国で「文化大革命」が起こる。それからしばらくの間はこの日本でも、皆一様に人民服を着て、右手に持った『毛沢東語録』をさし上げている「紅衛兵」たちの写真が盛んに流布された。ほとんどの日本人は、いったい何が起こっているのだろうといぶかった。中国に親和感を持っている人々でも、おぉ、やっとるな、がんばれ、と心から賛同する気持ちになれず困惑していたようである。その違和感を、ある評論家が次のように表現した。

「彼らは、モーツァルトもローリング・ストーンズも知らないのだ。」

確かにあの紅衛兵の少年・少女たちは、モーツァルトやローリング・ストーンズっを知らなかったはずだ。教養主義に肉体を与えた西洋古典音楽とか、薄味のポップスに魂を吹き込んだロックンロールといった、音楽文化の流れそのものを知らされていなかっただろう。

それに対して我々は、ちょっとお金を出せば、モーツアルトやローリング・ストーンズのレコードが買えた。書店に行けば岩波文庫で小林秀雄の『モーツァルト』が買えたし、映画館で並べば『ローリング・ストーンズ・イン・ギミー・シェルター』を観ることもできた。【注】 確かに、我々の世界も矛盾だらけだが、少なくともそのような自由は保障されている。皆こんな風に考えて、この評論家の言葉に納得したのである。

【注】この映画が日本で公開されたのは1971年の年末だったと記憶する。同じ頃のビートルズの "Let It Be" は大手系列の映画館で楽に観ることが出来たが、こっちは違った。四条河原町の雑居ビルにあった名画座風の小屋で、定例の上映が終わってから、一回きりの特別上映。私も夕刻から四条通りの歩道に並んだ。幕が上がって

"Jumpin' Jack Flash" が始まると同時に、もう観客のテンションは上がりっぱなし。リズムに合わせて床をドンドンと踏みならした。突然映写が止まり、映画館のマネージャーが舞台に現れた。そのようなことをされれば床が抜けます、どうかお静かにご鑑賞ください。だが効き目はない。その後も何度か映画中断したが、床ドンドンはやまなかった。マネージャーは弱腰だった。こんな映画を観に来る輩は無茶者に違いないと思われたからだろう。でも、床ドンドンはどうしてもロックのオフ・ビート(裏拍子)にならず、すぐに体育祭の入場行進のようになってしまうのが恥ずかしかった。つまり「風俗としてのストーンズ」に憧れていたのであって、ストーンズの音楽そのものへの心酔度は低かったのであろうと思う。私たちのストーンズ体験は中途半端そのもであった。

だがそれは、論理的な正当性に裏付けされた《納得》だっただろうか?

それは、モーツアルトとローリング・ストーンズを「知ろうと思えば知ることができる、という可能性」を述べたに過ぎなかったのではないか?

ごく普通の日本人という一般性において。ただ単に義務教育で「記号としてのモーツアルト」を暗記させられただけで、じつは、あの紅衛兵たちの音楽認識とたいした違いはなかったのではあるまいか?

50年を経過した今から思えば、「紅衛兵たちが毛沢東語録を差し出す写真」のインパクトの強さに幻惑されて、あの写真の向こうで実際の中国がどのように動いているのかという、リアルな政治的ムーヴメントをまったく把握できなかった。右も、左も、ノンポリも。中国の実情は知らないし、また知る必要も感じていないと言う事情は、現在に至るも根本的に変わらない。我が国の10倍の人口が、集団的狂気にとりつかれて、とんでもなく無謀なことをしでかすのではないか、という「ぼんやりとした脅威感」を増幅させただけである。それはステロタイプ化された映像を「ぼんやりとした脅威感という記号」として処理し、現実にむかう努力を放棄してしまった結果である。

いまあの写真を見直してみても、人々の表情は決して一様ではないことが分かる。

そこには居るものの、虚空を眺めるような空虚な表情が、つまり「冷めた」表情も数多く見つかるのである。

あの評論家は、次のように言うべきであった。

紅衛兵たちは、モーツァルトもローリング・ストーンズも知らないのだ、

我々もまた、モーツァルトもローリング・ストーンズも知らない、

知っているのは、それらの「記号」だけだ。 と。

「記号としてのモーツァルト」を、二つの映画で検証する

50年前、中国発の情報を認知の埒外に放り出す為に、「記号としてのモーツァルト」を出汁として使った。この不誠実さが、我が国においては古典芸能への理解がいっこうに深まらない、という報いとなったに相違ない。

ここで改めて、「記号としてのモーツァルト」という概念を検証してみたい。

恰好の素材がある。極めて優れた音楽センスを持った二人の映画監督が、それぞれの映画のなかに、『トルコ行進曲』と『小夜曲』を引用している。映画の主題として取りあげているのではないし、映画音楽として場面の情感を昂めるために使用しているのでもない。モーツアルトの二つの曲は、ここでは、まさに「記号としてのモーツァルト」として引用されている。

その映画は次の二つ。

ルキノ・ヴィスコンティ『イノセント』(1976)遺作 ⇒ 『トルコ行進曲』

ミロス・フォアマン 『アマデウス』(1984) ⇒ 『小夜曲』

そのシークエンスをビデオで引用して、じっくりと検証してみよう。

おゃ、まぁ、西洋古典音楽の本場ですら、「記号としてのモーツァルト」は普遍的に浸透しているんだ。

『イノセント』で『トルコ行進曲』はどのように取り扱われているか? その1

20世紀初頭、ローマ。映画は、トゥリオ・エルミル(ジャンカルロ・ジャンニーニ)がフェンシングの練習をしているところから始まる。一息ついたところへ、迎えの馬車が来たという知らせが入る。実はこの夜、妻のジュリアーナ(ラウラ・アントネッリ)ともども、某公爵邸での音楽会に招待されていたのだ。何気ないオープニングのように思われるのだが、わざわざ時計を見上げるショットが入ることからも、トゥリオが今夜の音楽会には、あまり気乗りがしていない様子が感じとれる。音楽会の時間が切迫しているのに、男ばかりのクラブにグズグズこもっているのだ。観客に対しても、これから進行する男女の愛憎劇に対して、心構えは良いですか? とだめ押ししているように感じられる。やはりヴィスコンティの映画構成は手が込んでいるのだ。

さあ、次のシークエンスを動画で観ていただきたい。公爵邸における音楽会の場面である。

さて某公爵邸での音楽会。大広間で演奏されている『トルコ行進曲』が聞こえてくる。談話室では、美貌の未亡人テレーザ・ラッフォ(ジェニファー・オニール)が、何人かの殿方たちに取り囲まれている。彼女は言う「イギリスの殿方が冷たいなんて、嘘だわ」。殿方たちの期待に応えて、自分の「ヤリマン」ぶりを匂わせるサーヴィスのようだ。

次々と来客たちが到着し大広間に入って行く。ピアノの音が大きくなる。ところが『トルコ行進曲』は我々の予感を裏切って、極めて無頓着・無造作に弾かれている。聴衆たちは一様にいぶかしげで居心地のわるそうな表情を浮かべていて、音楽を楽しんでいるようには見えない。なかでもほぼ中央に座る男(ステファノ・エガノ伯爵)はいかにも忍耐しているという感じで、落ち着きなくゴソゴソしている。ピアニストは年配の女性。この曲に悪意を持っていて邪険に扱っているとしか思えない演奏は、さらに騒々しく鳴り響き、ほとんど叩き付けるようにして演奏を終える。まばらな拍手。映画の観客も、なぜ『トルコ行進曲』をこんな風に扱うのだろうと感じるはずだ。この違和感をスルーしてはならない。必ずヴィスコンティの《仕掛け》がある。

曲はフランツ・リストの『エステ荘の噴水』(『巡礼の年』第三年)に変わる。超絶技巧のこの曲を、ピアニストは一転して極めて滑らかに弾きはじめる。聴衆が、一気に、ホゥ! という感じで演奏に集中し始めるのが分かる。だがこの時、エガノ伯爵は席を立ち、談話室に向かい、テレーザと周りの男たちの会話に加わる。

エガノ伯爵「(今日はピアノ演奏だが)歌は(何時なのかな)?」。

別の男「(歌は)来週です」。

エガノ伯爵「来週は来られないな、残念だ」。

別の男「(残念なのは)女ですか? 歌ですか?」。

エガノ伯爵「音楽は分からんよ」。

ここで字幕の意味が分からなくなるのは、私だけではないだろう。イタリア後がまったく分からないので、想像を言うしかないのだが、「音楽は分からんよ」という字幕は、「楽器演奏は苦手なのだ」という意味かもしれない。歌なら分かって楽しめるのだが …… 、というのが本当の意味かも。

ここでテレーザが割って入る、「伯爵夫人たら、皆の気持ちをご存知かしら?」。

エガノ伯爵は応える「知っているさ、これは罪の酬いなのだ。あなたに会いにくるのが罪で、その報いがモーツアルトだから」。一同に笑いが起こる。

屋上屋を架することなるが、会話の流れを確認しておく。

公爵夫人はたびたび演奏会を催すが、それに参加する者は、古典音楽を聴いて楽しむという「高尚な」趣味を求めているのではない。音楽は名目で、演奏会は「自由な恋愛(つまり不倫)のために男女が出会う機会」として使われている。公爵夫人はそれを承知なのかしら、とテレーザはとぼけて見せ、承知の上だ、だからその罪の酬いとしてモーツアルトを耐えて聴かねばならないのだ、とエガノ伯爵は自嘲気味に言う。

モーツァルト愛好家なら激怒すべきでありましょう、不倫相手を探すことが罪、モーツアルトを耐えて聴くことがその罰、という言葉に、ハイソな紳士淑女は笑っているのですよ!

『トルコ行進曲』が極めて乱暴に演奏されるという伏線が、ここで「一応」解決されている。

『トルコ行進曲』はさまざまの映画で引用されているが、これほどひどい仕打ちを受けた例を私は知らない。

『イノセント』で『トルコ行進曲』はどのように取り扱われているか? その2

会話の途中で、テレーザは二度玄関の方を見やる。トゥリオとジュリアーナが夫婦で連れ添って到着したのだ。実は、トゥリオとテレーザは長らく不倫の関係を続けていて、トゥリオはテレーザに「妻との関係はすでに破綻している」と言い訳をしてきている。しかるに夫婦は今夜、外見上は極めて円満な夫婦であるかのように連れだって公爵邸に現れた。テレーザの鬱憤に火が付く。ここから一気に神経戦が始まる。

ピアニストは『エステ荘の噴水』を弾き終える。今度は盛んな拍手が起こる。

公爵夫人に付き添われてジュリアーナは着席。曲はショパン『子守歌 変ニ長調 作品57』に変わる。このとき、テレーザが入ってきて、ジュリアーナを完全に無視して伯爵夫人に向かい、失礼ですが、今夜は終わりまで居られない、と暇乞いをする。テレーザとジュリアーナの眼力つばぜり合いがすごい! とびっきりの美女二人がこれをヤルから、もう心底怖い。怖いけれど、観るモノの眼は画面に釘付けになる。

再び談話室、帰ろうとするテレーザの腕をトゥリオが捕まえ「帰るのか?」。テレーザはその手を振り払い「あの人と一緒は イヤ!」。周囲のご婦人たちが好奇の目を向けるのに、もう傍目かまわずの二人の痴話喧嘩が始まる。

「故意にやったんじゃない。偶然だったんだ」「お二人でお楽しみになると良いわ」「テレーザ、待ってくれ」「だったら、私といっしょに来る?」「無理をいうな」「そう、来てくれないならお別れよ、もう会わないわ!」

あー、いやだ、いやだ。おそらく誰にでも記憶があるだろう、こころの底に押し込んだ、あの忌まわしい気分が、ズルズルと引きずり出されてくる。(えっ、貴方には無いって? お見それしました) テレーザはエガノ伯爵と手に手をとって退出。ホストの公爵はトゥリオをなだめて、何とか彼を大広間に導く。

この間、背後ではショパンの『子守歌』が鳴りつづける、まさに曲想そのもの、極めて穏やかに弾かれている。客人のほとんどは曲の魅力に浸っているようだ。それに反して主人公たちは、そのロマンティックな共同的空間から疎外された存在として、愛憎の修羅場の中にいる。音楽の使われ方が『トルコ行進曲』の場合とまったく違っていることに注意していただたい。

嫉妬で自制が効かなくなっているトゥリオは、ジュリアーナに、私は先に帰る、と告げる。曲は、同じショパンの、『ワルツ 作品9-1』(告別)に変わる。さらにロマンティックで陶酔感に満ちた曲だ。

『イノセント』で『トルコ行進曲』はどのように取り扱われているか? その3

いかがでしょうか? 『トルコ行進曲』がモーツアルトを代表する名曲であるとするなら、何と非道い扱い方でしょう!

その後のリストとショパンの扱いをみると、曲目の選択自体に、通好みとでも言おうか、ヴィスコンティの音楽に対する理解と共感が見えるし、ご覧になった通り映画音楽としての使い方も卓越したものである。

彼はミラノの貴族でありながら共産党員になったという分裂の中で生きた人。文芸に対する興味と理解も母国イタリヤよりドイツに向いていた。脚本の原作もドイツなら、音楽もドイツ。映画の代表作は「ドイツ三部作」(地獄に堕ちた勇者ども・ベニスに死す・ルートヴィヒ)と言われる。『ルートヴィヒ』に『ローエングリン』の引用が多いのは、ワグナーが主要な登場人物の一人なのだから当然のことであるが、特筆すべきは、『夏の嵐』でのブルックナーと、『ベニスに死す』でのマーラーの使い方であろう。『夏の嵐』では、主にブルックナー交響曲第7番(第1楽章・第2楽章)、『ベニスに死す』では、主にマーラー交響曲第5番(第4楽章)が使われている。

ここでもう一度、昔の学教教育での音楽史を思い起こしていただきたい。そこにブルックナーとマーラーは登場していたであろうか? 私の場合は〈否〉ですね。

今でこそ、この二人の作品はオーケストラ・コンサートの超定番として定着した。それどころか、客席を一杯にして、メイン・プログラムで、ブラボー! の拍手喝采を得るには、メイン・プログラムにこの二人の作品(加えるなら、ショスタコーヴィチか?)を据えることが戦略となっているように思える。

でも昔、クラシック音楽の本を読むと、「ブルックナーはドイツ・オーストリアにおいてのみ演奏される」というようなことが書かれていた、古代史のハンニバルを引き合いに出して「ブルックナーがアルプスを越えることは難しい」とまで書かれていた。マーラーだって同じような扱いだった。標題が付いていることと、LP一枚に収まることが理由だったのだろうが、『巨人』と『大地の歌』だけが知られていて、それも「まとまりを欠く作風」とか「通俗的な要素の混入」というような言われ方をしていた。柴田南雄さんの『グスタフ・マーラー』が出版されたのは1984年。岩波新書の啓蒙書である。

このように時代性を考えると、ヴィスコンティがブルックナーとマーラーを映画音楽として採用したことは、まさに進取の気性。しかも見事な使われ方をしている。『夏の嵐』のブルックナーは我々が抱いている「ブルックナー的なるもの」ではなく、完璧に「メロドラマのメロディー」になりきっている。『ベニスに死す』のマーラーもそうだ。ワーナー・ブラザースの重役がアメリカ公開に先立つ試写会を観て「これは良い音楽だ、うちも次の映画でこのマーラーとかいう作曲家を使おう」と言った、という話が伝わっている。

仮に、『ベニスに死す』でマーラー5番が使われていなかったとしたら、その約十年後にLPレコードに変わるCDが普及して、演奏時間の長いマーラーの交響曲が続々とリーリースされるようになっても、あれほど爆発的な「マーラー・ブーム」は起こらなかったのではないか。柴田南雄さんが言ったように、来日する管弦楽団がこぞってマーラー5番を演奏したのである。同様に、『カラヤン アダージョ』というチョコレート菓子の詰め合わせのようなCDが、ポップス歌手のベスト盤のように売れることもなかったであろう。

これほど音楽に対する憧憬の深い映画監督が、なぜ『トルコ行進曲』にたいしてだけは、あのような使い方をしたのか?

確実に言えることは、「ストーリー展開のための道具」として使うためには、仮に観客が西洋古典音楽に対する関心を持たない場合でも、「記号としてのモーツアルト」を共有していること、という前提が必要となる。だから、「記号としてのモーツアルト」=『トルコ行進曲』が、物理的に必要だったわけである。

『アマデウス』で『小夜曲』はどのように取り扱われているか? その1

『アマデウス』のオープニングが "You Tube" にアップされているので、まずこれを観ていただきたい。字幕無しですが、"モーツァルト!"と叫ぶサリエリの声が聴き取れればOK。サイエリが自殺を図り、病院に運び込まれるまでが描かれている。

冒頭、フェードインするより先に、『ドン・ジョバンニ K.527 序曲』冒頭のニ短調和音、が鳴り響く。サリエリ(F・マーリー・エイブラハム)が病院に運ばれる道中にかぶるのが、『交響曲ト短調 K.183』(25番)の第一楽章。クレジットタイトルが終わると、ある建物に運び込まれるサリエリの遠景が写る。彼が運び込まれた先は、どうやら精神病院のようである。(次のシーンで、神父が向かう先と同じ建物だから) キリスト教世界では自殺は悪、神に背く不信心の現れ、とみなされているからだろうか? 次のシーンで、神父が回復期のサリエリを訪問し懺悔を勧めるのは、単なる「心のケア」ではなく、本人の「名誉回復」のための温情的措置なのだろうと思う。正確には分かりませんが。

では次のシーンを観てみよう。ここで『小夜曲』が出てくる。

神父(リチャード・フランク)が精神病院にやってくる。若い。どうやらサリエリは扱いにくい人物であると見做されていて、新米神父が嫌な役を押しつけられたように見える。患者たちのひしめく喧噪のなか、サリエリは静かな個室に収まっている。部屋からはピアノフォルテの音が漏れてくる。

部屋に入り、神父は「サリエリさん」と呼びかける。だがサリエリはそれを無視して、ピアノフォルテを弾き続ける。神父は当惑するが、とりあえずサリエリの横に椅子を置き、座る。

一曲を弾き終えてサリエリはようやく神父の方に顔を向ける。だが無言。視線の交錯が続く。やっとサリエリが口を開く「かまわんでくれ」。再びピアノフォルテに向かうサリエリ。

「なぜ苦しむのです」と問いかける神父。だがサリエリはまともに答えない「私が誰か分かるか?」。神父は常套句で食い下がる「神の前では、人は皆同じです」。サリエリはムッとした体で神父に向き合う「そうかね?」 「懺悔をなさい」と神父。

サリエリは神父を見下す。おまえに何が分かる、と言うかのように。神父はまたしても常套句「神の赦しを得られます」。サリエリは逆に聞き返す「音楽の知識はあるかね?」 もう完全にサリエリのペース。サリエリが問い、神父が答える、と立場が逆転してしまう。

肩をすくめて神父は答える。「少しなら 若いころ勉強しました」、「どこで?」、「ここで here,in,Vienna(正確には、ここ、ウィーンで)」、「では、この曲を知ってるな?」

サリエリはピアノフォルテを弾く。だが神父には曲名が分からない。

「知りません 何の曲です?」、「とても好まれた曲だぞ、私が作曲した ―― これは どうだね? 大喝采を博した曲だ」。サリエリは弾き続け、そのままオペラの回想シーンとなる。ブラボーの喝采とともに、現実に戻る。

「どうだ?」、「残念ながら存じません」、「私の曲を知らんのか? 私は欧州一の作曲家で オペラだけで40曲も」。

『アマデウス』で『小夜曲』はどのように取り扱われているか? その2

「それでは これはどうだね?」サリエリ、『小夜曲』の冒頭を弾く。

神父、オヤッ と言う表情を浮かべ、サリエリの演奏に合わせて「パン パ パン パ パパパパパン」と嬉しそうにハミングする。サリエリが演奏を止めても、第一テーマの終わりまで歌いきってしまう。ニコニコ顔で「知ってますとも! いい曲です。あなたの曲だとは」。

「私ではない、モーツアルトだ。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト」

「あなたが殺したとか」、「聞いたのか?」、「本当ですか?」。

サリエリは答えず、ポカンと口を開け天を仰ぐ。

ちなみに、サリエリが回想する「大喝采を博した曲」とは、オペラ『オルムスの王アクスール』(1788 : Axur, re d'Ormus)の、アスパージアのアリア『どうやって脱出する』(Come fuggir)です。原作は、ピエール=オーギュスタン・ボーマルシェ。台本は、ロレンツォ・ダ・ポンテ。何と両方ともフィガロと同じ! 1788年の初演と言うことは、モーツアルトのオペラとの時系列を初演ベースで言うと、『ドン・ジョバンニ』(1787:プラハ初演)と『コシ・ファン・トッテイ』(1790)の間の作品と言うことになる。一生懸命探したら、このアリアも

"You Tube" にアップされていました。これを機会に聴いておきましょう。サリエリが自慢するだけあって、なかなか良い曲だと思います。

神父は、大人気を博したとされるサリエリの曲を言い当てることが出来なかった。宮廷楽長サリエリよりも認知度の低かったモーツアルトの曲なら、なおさら難しかったであろう。だがサリエリが『小夜曲』を弾き出すなり、彼から当惑の表情が消え、何と、3小節目から「パン パ パン パ パパパパパン」と嬉しそうにハミングを始める。サリエリは5小節目に入ったところで演奏を止めてしまうが、神父は調子にのって10小節を歌いきる。つまり当節流行の音楽は知らなくとも、「記号としてのモーツアルト」は神父の記憶にたたき込まれているのだ。おそらくこの場合は、 "Eine kleine Nachtmusik" という長ったらしい曲名ではなく、ひと続きの節(ふし)として。

このシークエンスは映画的表現の典型ともいえる見事なものであると同時に、『アマデウス』という戯曲の根本テーマを最もシンプルに図式化している。音楽という文芸における才能、という問題である。

神は(もし、神というものがあるとするなら)、なぜ、才能の配分に不公平なのか!

映画『アマデウス』で『小夜曲』はどのように取り扱われているか? その3

神による才能の配分のなされ方によって、人々は三通りに分類される。

《天才:極めて希な存在》

頂点にモーツアルトという天才がいる。ミューズの神が惜しげなくすべてを彼一人に与えたもうたのではないか、と思えるほどの才能に恵まれている。さらに彼は作品を生み出すことに貪欲で、寝食を忘れるほどに創作に邁進した。だが彼は最終的に世俗的な成功を得ること無く、極貧の渦中で死んだ。なぜなら大衆が、彼の生み出したものの値打ちを認めなかったからである。

《一般的大衆:大多数》 ここでは神父で代表されている。

圧倒的大多数の大衆は、若くて際物的演奏を披露するモーツアルトを持てはやした。だがそれは、彼が目新しいうちだけだった。彼は成熟したが、大衆は彼と共に成長することはできなかった。サリエリの『オルムスの王アクスール』が「大喝采を博した」のは、おそらくそれが、分かり良くて口当たりの良いものだったからだろう。同じ原作者・同じ脚本家の手になるものであるのに、『フィガロの結婚』(1786年)はたいして評判にならなかった。これがプラハでは成功したので『ドン・ジョバンニ』の初演はプラハで行われた(1787年)。次の『コシ・ファン・トッティ』(1790年)は、ヨーゼフ二世の逝去という不幸が重なったとはいえ、初演まもなく上演が中止され、そのまま再演されることがなかった。1788年にはいわゆる「三大交響曲」が短期集中で書かれている。ハイドンを見習って、オペラがダメならシンフォニーで、という意気込みで作曲されたのであろう。出版や演奏の機会がないものをモーツアルトは作曲しなかったはずだから、おそらく何らかの演奏会で演奏されたはずだ。だが、その演奏記録や批評の類いは一切残されていない。ということは、まったく評判にならなかった、ということである。

《つまるところ下手の横好き:少数者、だがけっこういる》 その典型としてのサリエリ

大衆のなかには、モーツアルト作品の値打ちを理解する人たちもいる。彼の時代でも相当数いただろう。現代ではもっといる。彼らがモーツアルトの作品を愛し、それを聴くことを楽しんでいるうちは良い。だが、その内の何パーセントかは、モーツアルトと同じように演奏し作曲することに向かう。だが、モーツアルト並とは言わなくとも、彼に準ずる程度の才能を与えられることは極めて希なことなのだ。

一般的大衆とは違って、サリエリにはモーツアルトの音楽が理解できた。だがどんなに努力しても、モーツアルトと同じような演奏はできない。作曲となるとなおさらだ。創造的業務を生業とするという道を選べば、ほとんどの人がこのジレンマに悩むこととなる。これが『アマデウス』のテーマである。

これは他人事ではない。私(筆者)には、モーツアルトの音楽が少しは分かっているという自惚れがある。しかし演奏や作曲に勤しめるための教育を受けたことはない。受けるだけの素養もない。だから解析に向かう。だが、自分なりのモーツアルト解析をしようとして難渋している。

つまり私も、小さなサリエリなのだ。

そしてこの文章に付きあってくれている、貴方(貴女)、もまた。

大急ぎで、まとめ

先に、ルキノ・ヴィスコンティが、マーラーの音楽の一般化に多大の貢献をした、ということを述べた。同じように、ミロス・フォアマンの『アマデウス』も、モーツアルトの大衆化に大きく働いた。今さらモーツアルトの大衆化なんて? と言うのは大間違いである。一昔まえ、この日本においても、クラシック音楽と言えばベートーヴェンであった。それがいまでは、モーツアルトがそれに取って代わっている。

さて、『小夜曲』も、『トルコ行進曲』と同様、なぜこの曲だけが「記号としてのモーツアルト」の典型例として扱われたのか? という謎が残る。この謎は解かれなければならない。

大胆に言いかえれば、

『小夜曲』・『トルコ行進曲』は、はたして、モーツアルトを代表する名曲なのだろうか?

ページの上段へ

--【その12】了--

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ