映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

Sergei Rachmaninov

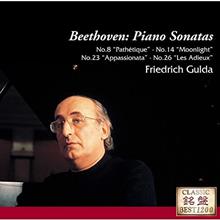

『悲愴』『月光』『熱情』とならべて画像検索したら、たちまち以下がヒットしました。およその年代順に並べてみました。

LPレコードの普及期だけでなく、現在でもこの3点セットは定番なんだ。

それにしても、ここまで西欧文化社会が一斉に同じ方向を向くことはないように思うんだが …… 、

ありゃ、ボクの愛聴盤がないぞ! ボクの好みって、そんなにマイナーなのかな?

下の方にキムタクがいる! と思ったら李さんじゃないの、この人のピアノには、いつも斬新さを感じます。

Yves Nat

Wilhelm Backhaus

Wilhelm Kempff

Vladimir Horowitz

Arthur Rubinstein

Emil Gilels

Glenn Gould

Friedrich Gulda

Bruno Gelber

Vladimir Ashkenazy

Maurizio Pollini

Rudolf Buchbinder

Daniel Barenboim

Valery Afanassiev

Fazıl Say

若林顕

李雲迪

辻井伸行

小菅優

”The Seven Year Itch”

(1955)

Billy Wilder

ページの上段へ

改めて、モダンピアノの特性を考える。

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その14

2023/03/15

《チェンバロ》と《クラヴィコード》の区別がつかない!

前回、 "You Tube" にアップされている動画を引用して、『トルコ行進曲』を《チェンバロ》と《クラヴィコード》の演奏で聴いていただいた。すると、何人かの人から「チェンバロとクラヴィコードの区別がつかない、聞きわけられない」という感想が寄せられた。

今回は、引きつづいて《シュタイン製ピアノ》と《ヴァルター製ピアノ》の音色を確かめてみるつもりでいたが、その前に、この「チェンバロとクラヴィコードが聞きわけられない」という事象についてすこし考えてみたい。何故なら、いま探求している「トルコ行進曲のオーセンティック "authentic" な聴き方に迫る」ためのヒントが、ここに隠されているように思えるから。

「チェンバロとクラヴィコードの区別がつかない、聞きわけられない」のは、私だって同じである。二つの楽器の音色が違うことを実例で示すために適当な動画を探す、という作業をしているから、「音色が違うはずだという言語的・概念的認識」がすでに形成されている。だから動画を再生すると、音色の違いが聞き分けられているかのように錯覚する。だが私は、本当に聞きわけることができているのか? おそらく、否。何の予備知識も与えられていない無前提の状態で、 "You Tube" の音だけを聴かせられたとしたら、それぞれの楽器を正確に特定することはできないだろう。

でもそれを、自分の聴覚の鈍感さの故であるといたずらに卑下する必要はないと思う。聞きわけられなくて当然なのではないか?

なぜなら我々は、目の前でそれらが演奏されるのを聴く機会がほとんどなかったから、である。

生演奏を聴けば、聴きわけられる !

演奏の場にいて直接自分の耳で聴くのならば、音色の違いは一目(一聴?)瞭然、誰が聴いても峻別できるのではあるまいか。試してみる機会はないのだが、そう断言してよいだろう。

少し調べてみて分かったことであるが、この二つの楽器は、音量も、使用目的も、したがって演奏される場面・場所も違っていたようである。十八世紀末、貴族の館の大広間で催される演奏会。そこに設置されるのは、派手で多彩な音が出せしかも音量が大きい《チェンバロ》。一方の《クラヴィコード》は、音色も一つ、地味で音量も小さい。だが楽器は小ぶりなので作曲家の自室に置くことが出来る。

演奏される楽器と聴き手との距離も違ってくる。《チェンバロ》の場合は比較的遠く、聴き手は、楽器の直接音に加え、大広間という空間全体を満たす "響き" を聴いている。一方《クラヴィコード》の場合、聴き手は楽器に隣接する位置にまで接近する。作曲家と同じように、自分も鍵盤の前に座っている、と想像してみるのが良いだろう。《クラヴィコード》にも反響板があり、作曲家の個室も短い反響音を生ずるだろうが、作曲家が聴き取るのは、指先の打鍵の強に呼応してハンマーが鍵盤を打つ〈打弦音〉そのもののはずである。

打弦楽器であるから、撥弦楽器である《チェンバロ》ほどの余韻が続くことなく、ポロン、と小さく弾かれた音が、たちまちのうちに減衰し、静寂のなかに消えて行く。モーツァルトは、何度も何度も《クラヴィコード》の音に聴き入り、聴きくらべ、音と静寂の境目を感じながら、音符を紡いでいったに相違ない。

…… 、こんな風に《クラヴィコード》の音に馴染んで行けば、我々にだって、キッチリと音色の違いが聴きわることが出来るはずである。

もう一つ、我々の一般的な音楽環境における共通的体験から言えることがある。それは長らくモダンピアノの音ばかりを繰り返し聴いてきた結果、その音を〈ピアノの音というイメージで再構成して聴く〉後天的能力を身につけている、ということ。例えばテレビドラマなどで、遠くからかすかに聞こえてくる音があったとすると、脳が補完して〈あれはピアノだ〉と認識することができる、というような働き。

この能力はまた、聴き馴染んだピアノと違っていれば、〈これはピアノではない音だ〉とひとくくりにして判断を終了させてしまうのではなかろうか。この点をもう少し考えてみよう。

《モダン楽器ピアノ》の圧倒的優位性

我々は、日常においては、モノの種類とその属性を理解するのに、元素周期表で諸元素を暗記するように、あるいは百科事典の項目を次々と読み込んで行くように、羅列的・包括的に概念を獲得しているのではない。それは獲得した知識の整理、学問の領域における概念整理の方法である。

日常において我々がモノを見分けるのは、そのほとんど〈A〉か〈B〉か、あるいは〈A〉か〈非A〉か、の二者択一によって行われる。二項対立の措定とそのうちの一方を選ぶ心的行動は、我々がそう信じたがっているほど厳密なものではない。たいていは「なんとなく」「ぼんやりとしたイメージで」「山勘で」などといった情緒的で一過性的な判断でなされている。

この「〈A〉か〈非A〉か」的峻別原理は、鍵盤楽器の音色認識にそっくり当てはまるだろう。

現代では《鍵盤楽器といえば、ピアノ》なのだ。ピアノ一択。楽器の普及率も、メディアへの露出度も、イメージとしての浸透度も、モダン・ピアノが他の楽器を圧倒している。それ以外は、例えばオルガンは学校の教室などに置かれるピアノの代用品、エレクトーン・シンセサイザーなどはキーボードと総称されるピアノの派生物。〈ピアノ〉に対して、これらはすべて〈非ピアノ〉という扱いでひとくくりで認識されてしまう。

ピアノの歴史的発展という時間軸でみると、チェンバロ、クラヴィコード、を始め、シュタイン製・ヴァルター製などのピアノフォルテ群などはすべて、〈モダン・ピアノ〉に対する〈プレ・モダンピアノ〉としてひとくくりで認識される。従ってその音色は「モダンピアノとはちがうプレ・モダンピアノの音」として、イメージ的に統合されているはずだ。だから、今のピアノではない「プレ・ピアノ」は、みな同じように聞こえるのだ。

では、〈モダン・ピアノ〉が、〈プレ・ピアノ〉と決定的に異なる点とは、どういうことなのか?

決定的な相違点として、次の三点があげられる。

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔1〕;音量が桁違いに大きい

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔2〕;ダンパー・ペダルの多用

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔3〕;超弩級戦艦化 極限までの雑味の排除

その一つ一つを点検してゆこう。

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔1〕;音量が桁違いに大きい

よく知られている曲を例にしよう。

ラフマニノフの『ピアノ協奏曲第二番 ハ短調』(作品18)は、ピアノ・ソロで始まる。その和音の強さを楽譜は、 "pp" (ピアニッシモ;とても弱く)と指定している。だが、我々が承知しているように、この開始は、「とても弱く」演奏されても、1000席を越えるホールの最後部でも十分に聴き取ることができる。 "ff" (フォルティシモ;とても強く)になれば、フルオーケストラの

"tutti" (トゥッティ;総奏)に伍する音量を、一台の楽器で奏でる(と言うより、叩き出す)ことができる。

ここで留意しておいていただきたいのは、モーツァルトのピアノ協奏曲におけるピアノの奏法はこのようなものではなかった、ということである。

この開始の部分を楽譜で確認していただいてから、動画で演奏を聴いてください。辻井伸行さんのピアノでどうぞ。

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔2〕;ダンパー・ペダルの多用

ダンパー・ペダルの使用による、中・低音弦の解放=「打弦音の引き延ばし」が多用される。

もう一度『ピアノ協奏曲第二番 ハ短調』冒頭を例にとろう。楽譜を見ていただきたい。右手、左手とも、全音符で和音が打鍵される。全音符であるから、この小節の終わりまで、すべての指は鍵盤を押したままにしておかねばならない。しかるに、さらに最低音部において、二分休符のあと二分音符の "F" (下1点ヘ)(だと思う、間違っていても責めないでね、私ゃ素人だぜ!)を打鍵せよ、と言うのだ。

それでなくても左手和音の音程差は「10度」もある。並の手の大きさでは弾くことが困難。だからアルペッジョ(分散和音)で誤魔化すしかないのに(あの、ラフマニノフと言えばアシュケナージといわれる、あのアシュケナージさんだってそうしている)、それに加えて "F" (下1点ヘ)をどんな風に弾く? 、これ、ダンパー・ペダルを使わないと不可能でしょう。

ダンパー・ペダルを踏んで、弦からダンパーを解除して余韻を響かせておいて(これで、鍵盤を押し続けているのと同じ効果が出せる)、左手を鍵盤からはなして、素早く "F" (下1点へ)へ移動。

私はピアノ弾きではないし、どの動画を見てもピアニストの指先ばかり映しているので、素人の当てずっぽうを言うしかないのであるが、演奏者はおそらく、小節の開始と同時にペダルを踏み、小節内ではずっと踏み続け、小節のお終いでペダルから足を浮かす。この動作を開始の8小節のあいだずっと繰り返しているのだろう。

このようなダンパーペダルの多用はいつ頃から始まったのだろう。

モーツァルトの使用していたヴァルター製のピアノにも、すでにダンパーペダルは装備されていた。ただし、足で踏むペダルではなく、膝で押し上げるレバー式であったらしいが。

だが、LPやCDで、モーツアルトのソナタやコンチェルトを聴いてみても、ダンパーペダルはほとんど使われていないように聞こえる。もっとも、その点にだけ注意して、〈耳を〉皿のようにして聴くことはないので断言できないが

…… 。で、調べてみたら、かのチェルニーの『ピアノフォルテ教本』(1839年)には、モーツァルトの様式は「レガートよりもスタッカートが想定され、ペダルは滅多に使われず、義務ではない」と書かれているそうである。やっぱりね。

ベートーヴェン『月光ソナタ』におけるダンパー使用

では、ダンパーペダル(レバー)が積極的に使われだしたのはいつ頃からか? これはもう、私のような素人愛好家にも周知の事実、それはベートーヴェンからに相違ない。

LPレコード普及の初期、LP一枚にすっぽりと収まる名曲がカップリングされて、レコード会社はこぞってその定盤を売りまくる、という時期があった。『運命』『未完成』の交響曲の組み合わせ、メンデルスゾーンとチャイコフスキーのバイオリン協奏曲、その次にぐらいに来るのが『悲愴』『月光』『熱情』のベートーヴェン・ピアノソナタ集であった。当時LPレコードの価格は、他の物価と比較して飛び抜けて高かったから(1960年ごろ;高卒初任給が8000円程度、LP一枚2000円前後)、そう何枚もレコードを買うことはできなかった。だから、やっと入手したお宝を、それこそ「盤面が磨り減るぐらい」くりかえして聴いた。おかげで「ダンパーペダルを操って響きを増幅させ、響きの混濁をものともせず打鍵しまくるのがピアノである」という聴き方が、我々の脳髄に初期設定として擦り込まれたのであった。

事実を確認しておこう。

三大ソナタでいうなら、最も初期の『悲愴』(第8番 ハ短調 op.13;1799年)では、まだベートーヴェンの草稿に、ダンパー解除の指示は記されていないとのことである。しかし、誰の演奏を聴いても、ダンパーペダルが積極的に使われているように思える。そこでネットで「悲愴ソナタ ペダル」と検索すると「私は『悲愴』の演奏のさい、このようにダンパーペダルを使います」という記事や動画が数多くヒットする。特に第二楽章 "Adagio cantabile"(ゆっくりと歌うように)は、ダンパーペダルの顕著な効果が期待されるからであろう、さまざまなコンテンツにあふれていて、より取り見取りの状態である。

次の『月光』(第14番 嬰ハ短調 op.27-2;1801年)になると、第一楽章草稿の冒頭には「Si deve Suonare tutto questo pezzo dilicatissimamente e Senza

Sordino」と記されているらしい。意味は「曲全体を通して、極めて繊細に、弱音器なしで演奏されなければならない」(!)

ピアノを弾く人ならば、おそらく「?」となるはずである。「曲全体で弱音器なし」をそのまま今のピアノに当てはめると「ダンパーペダルを踏みっぱなし」となる。それじゃ、モヤモヤと響きすぎ音が濁るじゃないか、風呂屋で演奏会かよ、と思われるだろう。

ここは、当時のピアノがどのようなモノであったかを想像してみる必要がある。1801年といえば、モーツァルトの死からまだ10年。ピアノの音量はまだまだ小さく、打鍵音の減衰も極めて速かったであろう。ダンパー・レバーの装着も様々な水準のものが混在していたはずである。だから、演奏の子細はその楽器の状態に合わせて、演奏者の判断に任せるより他はなかったのだろう。

もし今のように、頑強なピアノが普及し、ダンパーペダルの装備が一般化している時代なら、ベートーヴェンは、懇切丁寧にペダル操作の指示を楽譜に書き込んでいたはずでである。ベートーヴェンは、間違いなく、"超"のつく天才。彼の狙いは「響きの豊富化」に止まらず、響きの混濁さえも "新しい表現手段" として活用しようとしていたように感じられる。

では、多くアップされている「ベートーヴェンのピアノソナタにおけるペダル作法」の動画の中から、その事情を上手く説明している一本を観ていただこう。伊藤憲孝さん、ありがとうございます。

ショパン『ノクターン2番』におけるダンパー使用

ショパンになると、ふつう我々の見る楽譜では、ダンパーペダルの使用が音符単位にまで徹底して指示されている。ここでは迷わず『ノクターン 変ホ長調 作品9-2』(2番)を例にして、実際を確かめてみよう。

ピアノの展示販売会場で係の人に声をかけると、黒い服を着たお姉さんが出てきてサラッと弾いてくれるのは、決まってこの曲だ。間違いなく誰でも知っている曲だから、それを生演奏で聴かせて、あぁ、良いなぁ、自分も買って弾いてみようかな、と思わせる仕掛けであろうか。あそこで『バラード ト短調 作品23』(1番)などを弾かれては、その手の動きまことにめまぐるしく、ありゃ、これは無理、無理、自分には弾けないわ、と購買意欲が消失、ピアノではなく黒服のお姉さんの展示会になってしまう。

「映画に使われたクラシック音楽」をリスト化してくれているサイトがあって、そこを見ると何と、この『ノクターン2番』は89本の映画に使われている! 『トルコ行進曲』が44本だから、ダブル・スコアの圧勝である。誰もが知っていて、自分でも弾いてみたくなる曲。だから楽譜もペダルの踏み方の動画も潤沢に手に入ます。そのうちの一つ、最初の部分だけを引用する。

楽譜の上端を見ていただきたい。 "A M.me Marie Pleyel" とある。「マリー・プレイエルに捧ぐ」という意味だろう。この女性は、プレイエル製ピアノの製作会社社長である、カミーユ・プレイエル氏の妻で、ピアニスト。ベルリオーズの元婚約者であったらしいが、このあたりの人物の相関関係は不案内なのでよく分からない。出版は1832年というから、『月光ソナタ』の約30年後だ。決して長くはない期間で、ピアノという楽器が驚くほどの進化をとげたことに驚かされると同時に、作曲の天才は、常に楽器制作のテクノロジーの進歩とその歩みを共にしていたことが確認できて、ちょっと感動します。

第一小節、一番下に黄色の線 ーーー を引いておきました。その部分、極端な崩し字で "Ped." と書かれている記号が「ダンパーペダルの踏み始め」。後のアスタリスクに似た

senza(センツァ) で「ダンパーペダルから足を離す」。以降ずっとこれを繰り返すように指示されている。ね? 音符の一音にまで、ペダル操作の指示が書かれているでしょう。では、手とペダル操作の両方が確認できる動画を見てください。里ピアノ教室さん、ありがとうございます。

「踏み始め」も「足を離す」も、打鍵より、ほんの少し遅れて動作されるのですね。参考になります。しかし疑問に思うところもある。第4小節の6拍目で、それまで一番左のシフトペダルを軽く踏んでいた左足が、外されることの意味がよく分かりません。曲の始まりを極めて柔らかな音で奏でるために、シフトペダルが踏まれているのでしょうが、それを外すのがなぜココなのか? そこで、楽譜を検索し直したら、何と、この位置に

"フォルテ" 記号のある楽譜も多いではないか。(例えば Wikepedia にある楽譜など) この奏者が使っている楽譜もそうなっているのだろうか、と想像します。とりあえず、その位置に赤字で "フォルテ" 記号を加えておきました。

このことから、強弱の指示やペダル操作の記号は、作曲者自身が厳密に指定したものではなくて、演奏者の便宜のため出版にあたって校閲者の判断で付加したもの、という事情が見えてくる。この強弱記号やペダル記号は、作曲者自身の書き込みではなくとも、作曲者の弟子筋の人、作曲者の演奏を実際に聴いた人、あるいはこの曲の標準的な弾かれ方に習熟した人、などによって校閲されたものだろう。だから、それを尊重するのが基本的に正しいと思う。ただし、権威のある正統的なものであることは認めつつ、それは作曲家以外の人による演奏スタイルの一つの解釈なのだ、という側面を忘れない方が良いと思う。

モーツァルトが譜面に書き込まなかったモノ

話題にしている『トルコ行進曲』の場合は、時代がさらにさかのぼって、その〔原型〕が見通せなくなっているからなおさらのことだ。いま私たちが普通に聴いている『トルコ行進曲』は、おそらくその後のロマン派的美意識で上書きされたものである、と考えるほうが正解だろう。

いま思い出したのだが、『トルコ行進曲』の流布している楽譜のなかに「四分音符 = 120」などとメトロノーム記号が入っているものがあった。メトロノームが実用化されて、ベートーヴェンが完成していた自分の交響曲にそれを記入しようとしたのは1817年である。モーツァルトの速度認識が「四分音符 = 120」という定量的判断でなされていた、とは考えない方が良い。

流布している楽譜に必ず記されている速度指定は "Allegretto" (やや快速に)である。これだって、モーツアルトの原稿にそう書かれていたとは思えない。2014年、『K.331』の自筆原稿の一部が発見されたことが大きなニュースとなった。ネットで公開されているから、御用とお急ぎでない方はご覧になると良い。第一楽章・第二楽章の断片である。それを見る限り、速度記号も強弱記号も書かれていない、いかにもサッパリとした譜面であることがわかる。第二楽章の譜面をコピーしておこう。

ご覧の通り、第二楽章の冒頭には "Menuett" (メヌエット)と書かれているだけである。だとするなら、未発見の第三楽章冒頭には、おそらく "Alla Turca" (トルコ風に、トルコ軍楽隊風に)と書かれているだけ、 "Allegretto" (やや快速に)という速度指定は無い、と想像するのが自然であろう。

この稿のテーマは、『トルコ行進曲』を楽しむためには? であった。

そのためには、他のすべての夾雑物的要素を捨て、虚心になって、 "Alla Turca" とだけ指示したモーツァルトの創作意図に寄りそっていくことが必要だろう。200年の時空を創造力で越えるのだ。これは決して簡単な作業では無い。

〈モダン・ピアノ〉特徴の〔3〕;超弩級戦艦化 極限までの雑味の排除

初めて食べた料理がとても美味しかったとき、我々は、これはいったい何ですか? と訊ねるだろう。これは、食材が何か、と訊いているのであって、その調理方法を確認しているわけではない。だとするなら、モダン・ピアノとプレ・ピアノとの音色が違うことの理由を確かめるのならば、打弦楽器か撥弦楽器か、とか、ダンパーをどの程度使うのか、とかいったような「調理方法」より先に、楽器が何で作られているのかという「素材」をまず確かめるべきであっただろう。

ピアノの音とは、ピンと張られた〈弦〉をハンマーで叩いた音である。その音が、ハンマーの対面で弦を支えている〈駒〉を通して下の〈響盤〉を共鳴させ、さらに〈楽器全体〉が共鳴する。その全体がピアノの音だ。だがその音の出所は弦である。この弦とは何か?

モダン・ピアノに張られている弦は「ピアノ線」であるといわれる。むかし、時代劇で忍者が中空を飛んだり、特撮映画で宇宙船が浮かんだりするシーンがあると、あれはピアノ線で吊しているんだ、と大人が説明してくれた。ピアノ線とはね、鋼線の中でも特に精錬の度の高いもので、とても強くて丈夫なんだ、と少し解説も加えて。私などの日常環境はおよそピアノとは縁遠いものであったが、このピアノ線のイメージには奇妙なほど納得させられるものがあった。少し調べてみたのだが、この解説は現代でもそのまま通用するようである。

工業用途のワイヤーでも、エレベーターや吊り橋に使われる高強度鋼線(スチール線)は、今でも一般的にピアノ線とよばれているそうだ。その中でもピアノやギターなどの楽器に使われるものは特に「ミュージック・ワイヤー」として区分されるらしい。何がちがうのか? さらに剛性が増しているだけでなく、断面が限りなく正円に近づいているのだ。正円に近づけば近づくほど、狂いと混じりけのない音となる。なるほど、時代が新しくなればなるほど、ピアノの音の純度が高まり(楽音・雑音を問わず、附帯音が少ないということ)、音程の狂いがなくなるのは、このことだったのか。ピアノの音の〈極限までの雑味の排除〉には、物理的な理由があったのだ。

ピアノ線、発達の歴史。

ピアノ線に限らず鋼線(スチール線)が普及するのは産業革命以降のこと。この歴史的経過を知りたいと思って探したら、『日鉄SGワイヤ株式会社』のHPに『ミュージックワイヤのお話』という連載がありありました。非常に参考になります。一部を引用させていただます。心より感謝。

もともとピアノは貴族社会の中で発達してきた楽器でしたが、18世紀後半になると、産業革命と進展ともにブルジョアと呼ばれるお金持ちの市民階級が出現し、貴族社会の象徴でもあったピアノを買い求めました。このためピアノの需要は急増し、工房規模の少量生産では間に合わなくなり、工場による生産へと規模が拡大しました。また一方、フランス革命に代表される貴族の衰退は、より多くの音楽家が職場を失い、大衆社会に活路を見いだすという変化をもたらしました。演奏様式も以前のサロンとはうってかわって大ホールに多くの聴衆者を集め、コンサート方式をとるようになりました。そのためピアノはさらに音量増大と音域の拡大が必要になり、産業革命以後大きく発展した工業技術を適用して、さまざまな改良が加えられました。現代ピアノの原型はほぼこの時期に完成しています。当時、出願された特許の中で最も出願数の多い分野はピアノであったと言われていますから、当時の花形産業だったのでしょう。

見事なまとめです。よく分かります。年表も一部引用させてもらおう。

1830年頃 英国バーミンガムのウェブスターがスチール弦を開発

1835年 ボエームが低音弦に巻線によるスチール弦を使用

1854年 英国ホースフォールがパテンチング法による高強度ピアノ線の発明で特許取得

なるほど、我々はピアノを西洋古典音楽の伝統的な音として聴いているが、実は産業革命以後のハイ・テクノロジーで繰り返しバージョン・アップされた音を聴いているわけだ。その変化は余りにも劇的で、モダン・ピアノは〈打弦タイプ・クラヴィーア〉とは、似て非なるものに変貌してしまっている。コンサートが大衆化しLPレコードが普及して、我々がピアノの音に親しみ始めた時点は、グランド・ピアノがほぼ完成形態になってから、まだ100年も経っていない。

じゃあ、モーツァルトの時代には、クラヴィーアにはいったいどのような弦が張られていたのだろうか? じつは、撥弦楽器から打弦楽器へという変化があったものの、材料的には変化がなく、従来どうりの真鍮(黄銅)線が使われていたらい。18世紀後半になって、つまりモーツァルトがシュタイン製・ヴァルター製のピアノフォルテに出会った頃から、高音部には鉄線が用いられるようになった。当時のオリジナル楽器が残っていても、弦は消耗品であるから張り替えられている可能性が大きい。読むことのできた資料にも詳細はほとんど述べられていないのは、そのためだろう。

私も製造業にいたので、真鍮という金属のおよそのイメージを持っている。黄色の光沢が美しく、粘りがあり柔らかくて加工しやすい。その裏返しで強度は弱く容易に変形してしまう。つまり、加工しやすいという制作上の利点があるだけで、楽器の弦に適しているとは言えないのである。

ピンと張り詰めても張力が出ない。だからフレームにも強度が必要とされない。18世紀後半から木製フレームの一部に金属の補強がなされるようになった、という記事をどこかで読んだが、それは、高音部には鉄線というマイナー・チェンジのためだろう。

いずれにせよ、モーツァルトの弾いていたクラヴィーアは、モダンピアノと比べると極めて華奢な作りであったことはきちんと押さておくべきだろう。産業革命の前と後という時代の隔たりを思えば、二つの楽器には馬車とロールス・ロイスぐらいの差がある、とイメージして大過ないだろう。

もう一度『ミュージックワイヤのお話』から引用させていただく。

ちなみに1808年における弦の張力の総和は4.5トンでしたが、1850年頃には12トンに増大しており、高炭素鋼による弦張力の増加を鋳鉄フレームが受けとめています。現在のピアノの張力は冒頭でも述べたように20トンにも達し、フレームそのものはその1.5倍(35トン)以上の張力に耐えるよう設計されています。

超弩級戦艦から、モーツァルトの小舟に乗りうつるには

重さも、コンサート・グランドなら 400キログラムを越える、とのこと。まさに超弩級ハイテク戦艦。だがこの音質純化と大音量化はピアノに限ったことではなかった。すべての楽器で同時進行してきたのだ。これは、街という人間の生活空間の喧噪化と、見事に対応している。

今日のオーケストラ・コンサートは、精緻に磨き上げられた大音量で聴衆を圧倒することが最大の売りとなっている。ベートーヴェンの交響曲だって四管編成で演られるぐらいだ。この観客へのサーヴィス、喜ばせ方は、テーマ・パークにある大型アトラクションのそれに驚くほど似ている。カラヤン指揮のベルリン・フィルだとか、ショルティ指揮のシカゴ・シンフォニーとかいう存在は、まさにそのイメージの物神化だ。他の幾多のオーケストラも、ひたすらベルリンやシカゴの音色・音量を規範としてそれを真似ようとする。我々だってこれくらいの音は出せるのだと、曲の終わりの全強奏がドーンと響くと、聴衆は思わず後ろへのけぞってしまう。すると、指揮者は管弦楽を意のままにドライヴしたとか、管弦楽は強靱な合奏力を示したとか言う風に、絶賛される。

そのプログラムの合間に、うんと間引かれたオーケストラを背後にして、モーツァルトのピアノ・コンチェルトなどが、まこと慎ましやかにお上品に演奏されても、これはちっとも面白くない。我々の音楽聴覚モードが〈大音響のけぞりモード〉に入ったままだからだ。

モーツァルトのクラヴィーアの重さはどれぐらいなのだろう。コンサート・グランドの 1/10 ぐらいだろうか。その音は小さく、ふんだんに雑味が混ざっていて、スタッカートの効いた音は、どんなに音符が連鎖していても、そのわずかな間隙から静寂を聴きとることができる。

も一度、モーツアルトがシュタイン製ピアノに接したときの、興奮ぶりを思い出そう。

強く叩けば、たとえ指を残しておこうと上げようと、ぼくが鳴らした瞬間にその音は消えます。

この静寂を聴き取ることのできる耳を、我々は獲得できるのだろうか?

超弩級戦艦から、モーツァルトの小舟に乗りうつることができるのだろうか?

おまけ

ラフマニノフ『ピアノ協奏曲第2番』が映画に使われた例で、最も有名な映画を。

現代人の音楽聴覚モードは〈大音響のけぞりモード〉が初期設定となっている。さらに、クラシック音楽の多くは、〈音の聴きかた〉という生理学的音響の次元を越えて、その音響がもたらすイメージという〈文芸的・情緒的効果〉に従属させられるという疎外的状況に置かれている。『七年目の浮気』でビリー・ワイルダーは、ラフマニノフの『第二協奏曲』が、女性を口説くための〈媚薬〉として使われるさまを、滑稽に描く。

伝記を読めば、セルゲイ・ラフマニノフも、ビリー・ワイルダーも、ノーマ・ジーンも、極めて過酷な人生を生きたことがわかる。そのような人格と経験が統合されてこそ、見事なコメディが成立する。

ページの上段へ

--【その14】了--

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ