映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

オスマン帝国 ― 脅威と規範

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その17

2023/07/10

歴史的事実に対する無知・無関心

前回、ベートーヴェンの『歓喜の頌』にトルコ音楽の響きを聴くことができる、という話をした。

ただ単に、ちょっとした趣向をこらしてみた、というシンプルなものではない。作曲家は、然るべき箇所に、はっきりとした目的意識を持って、トルコ音楽を用いた。これが私の解釈である。ただし素人の悲しさ、さあ、これがその根拠です、と、差しだせるような音楽史的証拠は持ち合わせていない。控えめに言うなら、ひらめき、思いつきの域を出ない。もしかすると〈妄想〉レベルの戯言かもしれない。だが、『歓喜の頌』を音楽として解析するための、一つの切り口になっていることは確かだと思う。

私と同じような聴き方をする専門家がいないだろうか? 少しばかり探してみた。だが、ネット上には見つからなかった。唯一出くわしたのが "WikiPedia" の解説。だがそれは「この部分をトルコ音楽だという説があるが、そうではない」という、私の〈妄想〉を否定するものであった。

この解説に対する批判をザッと述べておいたのだが、その途中で、ムラムラと怒りのようなものがこみ上げてきた。採録しておく。

そもそも、なぜわざわざ〈トルコ趣味ではない〉ことをことさらに強調しなくてはならないのだろう? 〈崇高な〉ベートーヴェンの中に、何か〈日常的なもの〉〈俗なるもの〉〈非西欧的なもの〉が混じり込んではならない、とでもいうのだろうか。そのような、西洋古典音楽の〈純粋化〉が、大衆から音楽の楽しみを奪い、音楽の政治的利用(=非音楽化)をもたらしたのではなかったか?

怒りはなかなか収まらないのだが、いたずらに批判を繰りかえすより、歴史的事実をきちんと確認するほうが良いと思う。なぜなら、これは、音楽解釈というより、基礎的な歴史的事実に対する無知・無関心の問題であるように思われるから。これは、 "WikiPedia" の解説だけに止まらない。我々が頼りにしてきた「西洋古典音楽の解説というもの」のすべてが、多かれ少なかれ、その根本に持っている欠陥であるように思える。

従って今回は音楽からそれて歴史の話になる。退屈な一回になると思うが、どうかご辛抱のほどよろしく。

映画を観て、クイズに答えよう!

突然ですが、ここでクイズ。

次の二つの映画に共通するものは何でしょうか?。

『ドラキュラ』 1992年:フランシス・フォード・コッポラ監督

『アラビアのロレンス』 1963年:デヴィッド・リーン監督

ちょっと難問? でも、各々の映画のワン・シーンを観ていただくと、正解はすぐにお分かりいただけるはずです。いずれも戦闘シーン。映画の主人公はいったい「どこ ― 何という国」と戦っているのでしょう。

『ドラキュラ』は、映画の冒頭。

『アラビアのロレンス』は、映画の中程です。

『ドラキュラ』

1462年、ビザンツ帝国の首都コンスタンチノープルがオスマン帝国軍によって攻め滅ぼされる、というナレーションで映画が始まる。勢いを得てルーマニアへの侵入をはかるオスマン帝国軍と、ドラクル( =ドラキュラ)は戦う。ドラクルは、ルーマニア南部にあったワラキア公国の君主ヴラド3世がモデル。

お話(映画)は史実と違って当然なのだが、歴史書によれば、「コンスタンチノープル陥落」は1453年。ナレーションの言う1462年は「トゥルゴヴィシュテの戦い」の年。この戦いでヴラド3世は、オスマン帝国軍とブルガリア軍(オスマン帝国の属国になっていた)の兵士二万人を「串刺し」にして殺したと伝えられ、この逸話からヴラド3世は「串刺し公」と呼ばれた。映画ではこの「串刺し」が影絵で表現されている。この殺戮のイメージがドラキュラ伝説につながっている。

『アラビアのロレンス』

第一次大戦時、アラビア半島、紅海の北端アカバ湾の奥に位置する港湾都市アカバ。イギリス陸軍将校のトマス・エドワード・ロレンスは、アラブ独立勢力軍を率いて、アカバを占拠するオスマン帝国軍を急襲する。第一次大戦では、オスマン帝国は「同盟国」(ドイツ帝国側)に属していた。映画の前半は、ロレンスが、オスマン帝国支配に抵抗するアラブ・レジスタンスと連携してゆく過程を描いている。

さて、アカバ。オスマン帝国軍の砲台はすべて海に向かって設置されていた。海岸にある要塞は、ふつう海側から攻撃されるから。しかしロレンスは裏をかいて、背後のネフド砂漠から回り込んで攻めたのである。乃木将軍の二〇三高地攻めの愚を犯すことなく、ハンニバルのアルプス越え、義経の鵯越え、の奇襲と同じ作戦をとったのだ。

クイズの答え。

二つの映画に共通することとは、主人公が戦う相手国がともに『オスマン帝国』だということ。

でも、ちょっと考えると、これはかなりの驚異ですね。

オスマン帝国 : 長期安定、かつ、広大版図

まず、時間的尺度がすごい。

コンスタンチノープル陥落は1453年。まだ〈中世〉じゃないの。日本は室町時代、八代将軍足利義政はまだ10代で、応仁の乱も起こっておらず、慈照寺銀閣もまだ建っていない。

いっぽうアカバ奇襲の1917年はロシア革命の年。もう完全に〈近代〉。日本は大正6年。たいていの日本人が教科書で読んだはずの、志賀直哉の短編『城之崎にて』はこの年に書かれた。

この 500年近く、“トルコ”はずう~っと『オスマン帝国』だっんだ!

念のため歴史年表で調べてみたら、オスマン朝の建国は 1299年 、トルコ革命でオスマン朝の支配が終わるのが 1924年 。オスマン帝国は何と、 625年も続いていた。長期安定政権徳川江戸幕府の二倍以上なのだ。

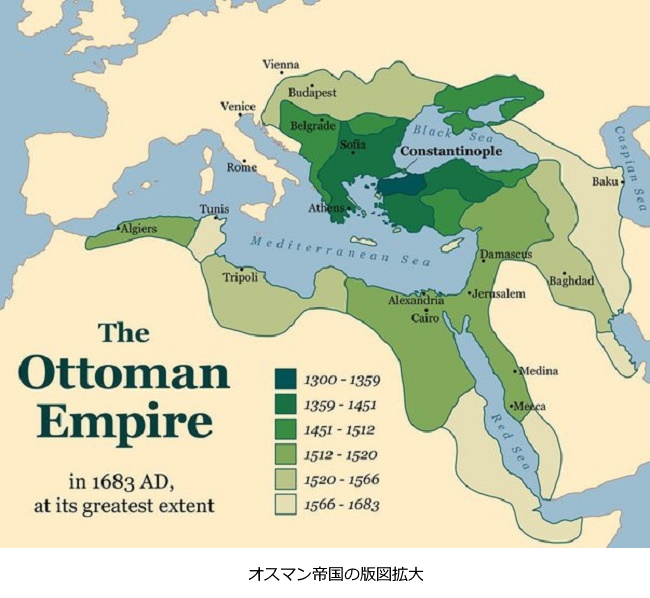

また、版図(はんと)がすごい。

オスマン帝国は“トルコ”の周辺におとなしく収まっていたのではない。

ヴラド3世はルーマニアでオスマン帝国軍を迎え撃ったのであり、ロレンスとアラブ・レジスタンスはアラビア半島のオスマン帝国要塞を攻撃したのである。

念のため、オスマン帝国の版図を確認しておこう。

地図に描かれている通り、オスマン帝国の版図は 1683年 に最大となっている。 1683年 といえば、大バッハの生まれる2年前だ。東は、カスピ海、ペルシャ湾に達し、黒海、紅海の周囲はぐるりと一周すべてオスマン帝国。地中海沿岸も、11時の方向から時計廻りで9時の方向まで、その

3/4 がオスマン帝国領。特に注意していただきたいのは、ベネチアとウィーンまで、あと xx キロ、と云うほどまでに接近していた、ということ。まさに、ウィーン危うし! の状況だったんだ。

ローマ帝国との比較

ちょっと寄り道。オスマン帝国の最大版図を見てすぐに連想するのは、ローマ帝国の最大版図であろう。こちらも見ておこう。

この地図から読み取れるように、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの時代(在位:BC27~AD14)に版図は一気に拡大し、地中海をぐるりと一周する。福音書が語るイエスの受難は、新たな征服者ローマとユダヤの民の軋轢をそのまま反映している。その後1世紀の末から100年間の五賢帝時代に最大版図となるが、栄枯盛衰は世の習い、五賢帝の最後のマルクス=アウレリウス=アントニヌス帝の死とともに内部抗争が吹き出てきて、ほぼ 200年後の 395年にローマは東西に分裂してしまう。

その後、〈西〉は100年もたたぬ間にフランク王国が成立し、版図は様々な国と地域に分裂し、帝国は跡形もなく消滅してしまう。〈東〉は 1000年 近くも続くのだが版図は次第に縮小。とうとうコンスタンチノープルとその周辺だけの城郭国家となって余命を保っていたのを、オスマン帝国メフメト2世が攻め落としたのである。ここで映画『ドラキュラ』の冒頭につながる。

私の脳髄に、西欧の歴史が記憶に定着している理由

いまローマ帝国の版図をおおざっぱに読み解いたのだが、(自慢して言うのではないが)ほとんど自分の記憶で書くことができた。もっとも人物名や年号などは調べ直しているが、コレを書こうという素材は、すべて私の貧相な脳髄の内蔵物をそのまま引っ張り出したものである。

なぜ、これが可能なのか?

それは、学校でそんな風に習ったから、である。いや、正確に言うと、世界史の授業なんてまったく面白くなかったからサボりまくっていたのだが、試験の直前に教科書の丸暗記に努めたからである。いや、もっと正確に言うなら、何十年たっても明確なイメージをもって語れるのは、いくつかの小説を読んだり、映画を観たりしたからである。これを思い出すままに書いてみると、

「征服者ローマとユダヤの民の軋轢」:

ルー・ウォーレスの小説『ベン・ハー』は、角川文庫で読んだ。70ミリスペクタクル『ベン・ハー』を観て興奮してしまったからである。仇敵メッサーラの戦車(といっても馬車だよ)には、車軸の先端に鋭利なギザギザ突起がついていて、コレが回転してドリルのように働き、競り合うベンハーの車輪をギューンと削ってしまうのだが、原作ではベンハーの方がこの「ギリシャ式戦車」を使っているので驚いた。ヘンリク・シェンキェヴィチの『クォ・ヴァディス』は、少年雑誌の付録の要約版で呼んだ。この要約版はどんな長編小説でも(あの、戦争と平和でさえ)文庫版80ページに要約してあって、毎回その要約技術には驚かされたものだ。

→ 『ベン・ハー』戦車競走のシーン

「マルクス=アウレリウス=アントニヌス帝の死とともに権力闘争が勃発」:

映画『ローマ帝国の滅亡』は、『ベン・ハー』で MGM が大当たりをとったのを見て、それなら我が社もと、パラマウントが後追いで作った映画だ。戦車競走の迫力はベン・ハーを凌ぐ、なんて宣伝文句につられて観たのだが、マルクス=アウレリウスが毒殺された(史実とは異なる)後は、まさに内憂外患の連続。派手な破壊シーンもなく、平家物語のような滅びの美学が描かれるわけでもなく、崩壊のいやな予感が続くだけの、いたって地味な映画であった。

こんな風に、それが史実をどこまで正確に再現しているかは別として、西欧の歴史をイメージとして実感コンテンツは、我々の周りに潤沢に存在してたのである。

→ 『ローマ帝国の滅亡』予告編

極端に "偏向" した歴史観

いっぽう、オスマン帝国に関してはどうか。

コンスタンチノープルを陥落させた君主(スルタン)の名前を、私は知らなかった。コンスタンチノープルをイスタンブールと改め、帝都とする前は、どこが首都であったのかも知らなかった。それぞれが、メフメト2世、であり、ブルサ、エディルネ、であることを知っても、それを記憶に定着させるイメージにはなかなか出会わない。

今回、映画に関するクイズを出したのだが、クイズとして出題できるぐらい、オスマン帝国の認知度は低い。映画を観ている瞬間はオスマン帝国という固有名詞の認識はあるのだが、映画が終わってもオスマン帝国の具体的なイメージは何も残されていない。つまり、オスマン帝国に関しては、私の頭の中には何も存在していないのだ。

何故、こうなったのか?

明白である。世界史の教科書には書いていなかったから、である。

今の世界史の教科書がどの様な内容になっているのか、私は知らないのだが、我々の時代の教科書は奇妙な構成を持っていた。

ホモサピエンスが登場してからは、石器時代、四大文明、と考古学的説明が続いて、突如としてギリシャ・ローマ史が始まる。西ローマ帝国が滅んでフランク王国が出来てから記述されるのは、一貫して西ヨーロッパ史である。アジアでは中国史だけが通史として描かれ、いわゆる〈中央アジア〉〈中東〉は、東西の交流史のなかに「通過地域として」断片的に登場する。さらに〈中東〉は、西欧に次々と出現する国々の、版図拡大のあるいは版図縮小の相手国として、舞台の下手(しもて)から登場しては退出する。コンスタンチノープルはオスマントルコによって陥落させられた、と書かれていても、メフメト2世が東ローマ帝国を滅亡させた、という記述はないのである。

正体が描かれないから、オスマントルコのイメージは〈フン族〉と同様の「蛮族」レベルに止まる。ときおりその文化的側面が紹介されるが、「意外に文化的」という表現のされ方をする。トルコ音楽といえば、 WikiPedia の記述にみられるように、あくまで異国趣味をもたらすものであり、西洋古典音楽には同化しえない〈他者〉として取り扱われる。

それ以外の世界大多数の世界は、大航海時代から帝国主義的侵略の時代まで一貫して、西欧列強の進出対象として「発見」されることをくりかえした。アフリカに至っては、第二次大戦後に独立国家となった時に、始めてその国名だけが登場する。

征服した国の軍隊を、自国の軍隊に仕立てる

オスマン帝国の国名を我々は「オスマン・トルコ」と習った。これは、英国の歴史書が使っている“Ottoman Turks”の直訳。ササン朝ペルシャ、セルジューク朝トルコ、などと同様、「オスマン一族が支配したトルコ」という意味での命名であろう。英国の歴史家による便宜的な命名である。でも、我々の平安時代や江戸時代が、「藤原朝日本」「徳川朝日本」と呼ばれて歴史書に登場させられているとしたら、我々はどう感じるだろうか。

歴史学で国名を正当に扱うならば、当事国がどのように自称していたか、どのように呼ばれることを欲していたか、それが確定できなければ、その国の実態を極力正確に表現する国名、のいずれかが採用されるべきだろう。「オスマン・トルコ」は、このいずれにも該当しない。

だいいち「オスマン・トルコ」は、トルコ人だけの単一民族国家ではなかった。トルコ人だけでなく、アラブ人、ペルシャ人、クルド人、ユダヤ人、などからなる多民族国家であった。いやいや、キリスト教徒の欧州人だっていたんだ。

何度も話題にしたトルコ軍(楽隊)は〈イェニチェリ〉"Yeniçeri" と呼ばれた。〈イェニ〉"Yeni" は〈新しい〉、〈チェリ〉"çeri" は〈軍隊〉。これはバルカン半島を征服した後、当地の兵隊(つまり欧州のキリスト教徒だ)を、新しい歩兵部隊として編成し直したことに由来する。以降、〈旧来からある〉近衛兵的騎兵隊と対比して、〈新しい〉歩兵部隊を表す用語として定着した。

前々回(『その15』)の最後で、打楽器付きフォルテピアノを聴いていただいた。あのペダルは、ヤニチャーレン・ペダルと呼ばれていた。〈ヤニチャーレン〉とはこの〈イェニチェリ〉がなまってできた言葉で、ウィーンでは、トルコ風、トルコ軍隊風、という意味で一般的に用いられていた。

と、ここまで来ると、ルーマニア南部ワラキア公国のヴラド3世( ≒ ドラキュラ)の所業との比較を考えざるをえない。

ヴラド3世は、打ち破ったオスマン帝国軍とブルガリア軍の兵士二万人を「串刺し」にして皆殺しにした。オスマン帝国は違う。征服地の軍隊を服従させて教化し、自国の主要部隊として再編成したのである。これは凄いことだ。軍隊が武勇に秀でているだけで出来る技ではない。オスマン帝国は、西欧諸国に対して、圧倒的に優位な軍事力を持っていただけではなく、征服後の統治能力にも長けていたのである。異教徒や異世界の人々に対する許容性・寛容性、こちらの権威に恭順させ、モラルとルールを遵守させる教育の力、それらを担保する処遇面での措置、等々。さらには、〈イェニチェリ〉→〈ヤニチャーレン〉という用語の西欧社会への浸透が象徴しているように、文化の伝播力もあわせ持っていたのだ。そうでなければ、隣接する国や地域に〈トルコの脅威〉を与えながら、

600年以上も安定した帝国を維持できなかったはずである。

〈西欧第一主義〉は、ごく最近のこと

実際、オスマン帝国は、西欧諸国にとって、強力な軍事力を保持する〈脅威〉であると同時に〈規範〉であるという〈両価性〉をもって認識されていた。なぜなら、そのような軍隊を育成し維持するには、優れた経済力と統治システムが必要であっり、それを一定の水準にまで達成しているオスマン帝国は、西欧社会の眼には〈お手本〉として映ったに相違ない。

新井政美『オスマン vs.ヨーロッパ』には、このような欧州人の言葉がいくつか引用されている。いずれもオスマン帝国を訪問し滞在した人の証言である。

◆ パオロ・ジオヴィオ(1483年:イタリア生)

彼らの軍の規律はきわめて公正厳格で、古代ギリシア人とローマ人の規律をも容易にしのぐほどである。トルコ人は、次の三点でわれわれの兵士に勝っている。彼らは迅速にその指揮者に従う。戦闘においては、彼らは自らの命に頓着しない。彼らは、パンと葡萄酒がなくとも、少しの大麦と水に満足して長期間生活できる。 (濱田正美氏訳)

新井政美『オスマンvs.ヨーロッパ』p.166

◆ ギスラン・ドゥ・ピュスベク(1522年;フランドル生)

ありとあらゆる種類、あらゆる色彩の華麗な服装、そしてあたり一面の、金、銀、真紅、絹、そしてサテンの輝きを想像してみたまえ。この並はずれた光景を正確に伝えるには筆舌もおよび難い。私はこれより美しいものをかつて見たことはなかった。私が何よりも驚いたのは、この多くの人々を支配していた静寂と規律であった。他の部隊から離れて整列していたイェニチェリたちは微動だにしなかったので、私が人に促されて彼らに敬礼し、彼らが頭を下げて応答するまでは、彼らが兵士なのか彫刻なのかわからぬほどであった。 (濱田正美氏訳)

新井政美『オスマンvs.ヨーロッパ』p.156

ジオヴィオは素直に驚きを表現しているし、ピュスベクに至っては絶賛している。

この頃の西欧諸国はまだ〈西欧第一主義〉には陥っていないようである。約三世紀の後、近代化つまり資本蓄積を先行してなしとげた、というだけなのに、人類史が始まって以来一貫して西欧が進歩発展の先頭にあった、というゆがんだ歴史感が形成された。どうやら極東の島々に暮らす我々も、西洋近代が固定化させた歴史観を、そっくりそのまま受けついでしまっているようだ。

ウィーンの街は、トルコが造った?!

ハプスブルグ王朝の首府(=神聖ローマ帝国の首都)ウィーンにおいても、事情は同じである。オスマン帝国は、政治・軍事面では〈脅威〉であるとともに、日常生活の多くの面で文化的〈規範〉にもなっていた。

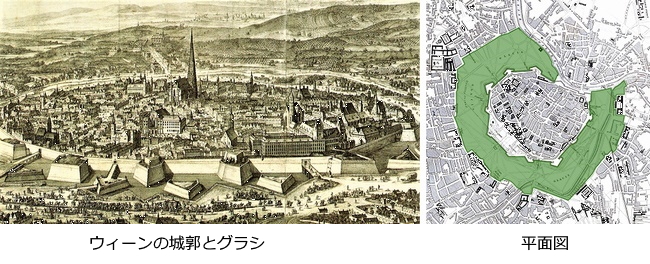

先ほどオスマン帝国の版図拡大の地図を見た。1520年頃には、ウィーンまで xx キロ! という至近距離にまで接近していた。そしてついに、1529年、オスマン帝国軍はウィーンへの侵攻を開始する。どうも〈ローマ〉と名が付くと、オスマン帝国はやたらと攻撃したくなるみたいだ。じっさいウィーンはとてもヤバかったのである。結局この攻勢は不首尾に終わるのだが、オスマン帝国はなかなか執念深くて、その一世紀半の後、1683年に再びウィーンを包囲する。

二度の包囲にウィーンが何とか持ちこたえたのは、物理的な理由がある。城郭の強化とその周囲の〈グラシ〉"Glacis"の拡大に熱心だったからである。グラシとはもともとフランス語で、城郭の外側に設けた「傾斜堤」のこと。城郭が攻撃を受けた際、敵を無防備な状態にさらして、城壁からの迎撃をやりやすくするため、何も無い空間を作ったのだ。日本で言うなら空堀(からほり)か。ウィーンの場合は幅の広い「遮蔽物のない空き地」であった。実際、第二回の包囲では、グラシの外からのオスマン軍の砲弾は城郭内に届かなかったのである。

話はさらに飛ぶが、1805年、ナポレオン軍はあっさりとウィーンの城郭を突破する。以前、進駐してきたナポレオン軍の兵士を聴衆として『フィデリオ』は初演された、シラケきった上演であった、という話をした(『その7』)。オスマン軍が攻めあぐねたものを、なぜナポレオン軍は簡単に攻略できたのか、という興味津々のテーマがあるのだが、この際いっさい省略。結果とし明らかになったのは、さしもの城郭も近代戦にはまったく役に立たないこと。

おりしもお隣のフランスでは、1850年頃からパリ再開発プロジェクトが始まる。立派な都市を創りあげることが国勢の誇示に有効であると、為政者たちが考え始めたのである。

大規模公共事業に、我も、我も、という追随が起こるのは世の習い、ウィーンも 1858年 に市街改造を開始する。城郭を撤去してその跡地とグラシが活用されることになる。立派な環状道路を造る。その周囲にランドマークとなる建造物を配置する。その結果が〈リンクシュトラーセ〉"Ringstrasse"であり、そのリンク沿いに、国会議事堂、市役所、博物館、国立歌劇場、フォルクス・オパー、楽友協会ホールなどが次々と鎮座したわけだ。リンクには鉄道馬車が走り、世紀末には市電となり、世紀が変わるとメトロが開通する。こうして映画『第三の男』の描くウィーンに近づいて行く。

現在では、ウィーン観光といえば、まず〈リンクシュトラーセ〉となっているようだ。古都京都に人力車が走るように、ツアー客は次々と馬車に乗せられてリンクを一周する。道行く人たちに、お上りさんだ、という眼差しを向けられて、非常に恥ずかしい思いをするはめに陥る。

いかがでしょうか、いささかスパンが長すぎて「風が吹けば桶屋が儲かる」式の因果関係のように聞こえるのだが、オスマン帝国の〈脅威〉が起因となって、いまのウィーン市街の景観があるのは、厳然とした事実なのである。

二つの書籍で、ウィーンへのトルコ音楽の影響を確認する

オスマン帝国の〈脅威〉に関してはこれくらいにして、文化的〈規範〉に移ろう。時間を、『トルコ行進曲』や『第九交響曲』の時代にもどして、ウィーンへのトルコ音楽の影響を確認する。

先日、図書館の「新着コーナー」の棚から『ごまかさないクラシック音楽』という本を借りてきた。出版されてホヤホヤの本です。まこと、図書館はありがたい。

岡田暁生・片山杜秀『ごまかさないクラシック音楽』 新潮新書 2023年 5月 25日 発行

前に、『第九交響曲』にもトルコ音楽の響きが聴けるという論考が、ネットを探しても見当たらない、と書いたのだが、この本では岡田氏・片山氏の双方が、あれはトルコ音楽である、と断言しておらます。(p.156~157)

岡田 片山さん、もう少し軍隊の話を続けたい様子ですね(笑)。

片山 いやいや、私は必ずしも軍隊好きというわけでもないんですが、でも、考えてみると、軍隊行進曲は、古典派の時代からあったわけで、たとえばハイドンの交響曲第一〇〇番《軍隊》も、トルコ風軍楽です。モーツァルトの《トルコ行進曲》はもちろん、歌芝居《後宮からの誘拐》なども、舞台がオスマン帝国のせいもあって、全編、軍楽隊風の音楽ですものね。

岡田 オスマン帝国って、一八世紀の時代、ヨーロッパからは「オソロシイ野蛮国」と見られていましたよね。強大だったそのオスマン帝国の軍楽隊は、世界中の軍楽隊や吹奏楽のルーツのひとつになっています。金属打楽器(シンバル、トライアングル)などは、すべてオスマン帝国原産といって過言じゃない。むかし、NHKで向田邦子の『阿修羅のごとく』がTVドラマ化されましたが、テーマ曲にトルコ風軍楽《メフテル》が使用されて、話題になりました。かなり野性的なマーチング音楽です。

片山 シンフォニー・オーケストラにおける金管楽器や打楽器のパートの発展は、トルコ風軍楽その影響なくして考えられませんからね。ベートーヴェンの《第九》の終楽章でもトルコ風の行進曲が人間皆兄弟のユートピアに人々を導くための大きな仕掛けになっています。

私が難渋して書いてきた内容を、お二人はサラッと述べています。ちょっと拍子抜けする感じ。

トルコ風軍楽《メフテル》への言及がありますが、前回、その代表曲として『ジェッディン・デデン』を聴いていただきました。

もう一つ、歴史家の見解も見ておこう。先に引用させていただいた、新井政美『オスマン vs.ヨーロッパ』は、著者が学校で『トルコ行進曲』を聴いたエピソードから書き始められているが、そこにはこう書かれている。(p.6)

簡単に言ってしまえば、やはりオスマン朝の軍楽が、強者への恐れ、憎悪、その一方での怖いもの見たさ、さらには異国趣味 …… さまざまな思いと一緒くたに、西洋世界に影響をおよぼしていたらしいのである(ちなみにこの軍楽は、オスマンの近衛歩兵であるイェニチェリが奏した音楽だったため、西洋では「イェニチェリ音楽」、すなわち Janissary Music とか Janitscharenmusik などと称されることが多かったようだ)。そして一八世紀の西洋には、「東洋的」な色彩や雰囲気を添えるものとして、「トルコ風」(alla Turca) が流行していたのだった。

では、その「トルコ風」の実態とは、一体どのようなものだったのだろうか。

トルコ音楽の影響という事実の確認は、この二例で十分でしょう。

あと、点検しなければならないのは、具体的にどのようなリズムが、どのようなフレーズが、どのような演奏方法が「トルコ風」なのか、という音楽の具体的な中身である。

そう、新井さんが言われるうように、

では、その「トルコ風」の実態とは、一体どのようなものだったのだろうか。

ページの上段へ

--【その17】了--

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ