映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

伊福部昭

(1914〜2006)

John Towner Williams

(1932〜)

Alexander Scriabin

←英語表記

(1872〜1915)

Joseph Maurice Ravel

(1875〜1937)

ページの上段へ

『トルコ風』を科学する。

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その18

2023/08/01

まず、楽器を確認する。

では具体的に、どのような音楽表現が、「トルコ風」「トルコ軍楽隊風」と見なされていたのだろうか?

前回紹介した新井政美『オスマン vs.ヨーロッパ』は、トルコ軍楽隊メフテル(Mehter)の絵(←左欄)を引用して、そこに描かれている楽器を説明することから、「トルコ風」「トルコ軍楽隊風」の説明を始めている(p.7)。

この絵はイスタンブールのプカプ・サライ図書館蔵とのこと。大いに参考になったので自分でも調べてみたら大発見、実はこの絵は左右の二枚が対になっていて、新井さんが引用しているのはその左側だけだった。つまり描かれているのは軍楽隊の後ろ半分で、右には軍楽隊の先頭部分が描かれている。そこで右側の絵も合わせて、描かれているすべての楽器を調べてみた。対応すると思われる現代楽器も書いておこう。

まずは右の絵から。隊列の先頭部分。

先頭列 〔ダブルリード木管楽器 "zurna"〕 8本 → オーボエ

二列目 〔小型鍋形太鼓 "Kudum"〕 1奏者2本ずつが5対

次に左の絵。隊列の後ろ半分。

三列目 〔円筒形太鼓 "davul"〕 8本 → 大太鼓

四列目 〔シンバル "zil"〕 6対 → シンバル

五列目 〔ラッパ "boru"〕 6本 → トランペット

列の奥 〔大型鍋形太鼓 "kos"〕 1奏者2本ずつが3対("o"はウムラウト付き)

→ ティンパニ

オスマン文化圏には、リュートやギターにそっくりの撥弦楽器や、フルートと同じ構造の葦笛なども豊富にあるのだが、さすがに「軍楽隊の行進」には不向きであるから除外されているのだろう。

楽器は二群に分けられる。木管・金管の管楽器群(奏者14人)と、ドラム・シンバルのリズム・セクション群(奏者22人)である。管楽器も派手な音色のものばかりだが、驚かされるのはリズム・セクションの奏者の多さだ。

〔円筒形太鼓〕をよく見てみよう。右手に、春の山菜のゼンマイのような形状の黒い撥(ばち)を持って大きく振り下ろしているが、左手も白い撥で裏側を叩いている。ドン(右)・タタタッタ(左)、ドン(右)・タタタッタ(左)、というお馴染みの行進曲のリズムを打ち鳴らしているようだ。見るからに賑やかそうな楽器構成ではないか。テレビで民俗楽器の演奏会などのニュースが採りあげられるとき、たびたび「素朴な響き …… 」などという常套句的表現が使われるが、とんでもない。これは極めて「ド派手な」演奏であったに違いない。

"You Tube"などに数多くアップされている "Ceddin Deden"『ジェッディン・デデン』(祖先も祖父も)の演奏スタイルとほぼ同じだった、と見なして大過ないと思う。もっとも、"Ceddin Deden"という曲じたいは、オスマン帝国に近代的なナショナリズムの機運が芽生えてから後、19世紀末〜20世紀初頭に創られた曲ではあるが。

◆参考サイト:『世界の民謡・童謡』"worldfolksong.com"

軍楽隊は、友好関係形成のための文化的ツールとして使われた。

前回、1683年にオスマン帝国軍がウィーン包囲(第2次)を行ったが失敗に終わった、という歴史の話をした。西欧社会の近代化進展により、さしものオスマン帝国も劣勢に立たされはじめたのである。そこで1703年に即位したアフメト3世は、西欧諸国に対する対立政策を廃し、積極的な協調外交路線を推し進める。この時、軍楽隊が友好関係形成のための文化的ツールとして活用された。

1720年代の初め、ポーランドに軍楽隊が寄贈される。

1725年、ロシアがイスタンブールに出向いて軍楽隊をもらい受ける。

1741年、ウィーンで軍楽隊が先導する軍事パレードが行われる。オーストリアにも軍楽隊が設置されていたのだ。この時、ハイドンは9歳、その15年後にモーツァルトが生まれる。

1785年、プロイセンのベルリンで、オスマン帝国大使表敬のため「トルコ音楽」が披露される。だが大使が「これは我が国のものではない」と不満をもらしたので、慌ててイスタンブールから本場の楽士を雇い入れる、という一幕もあった。

このようにして18世紀も後半には、西欧諸国のオーケストラにも大太鼓・シンバルといった打楽器群が導入されるようになる。大太鼓は、今では「ベース・ドラム」と言うが、当初は〔トルコ・ドラム〕と呼ばれていたのだ。

すべてを圧倒するようなビート! それがトルコ風

引き続き、新井政美『オスマン vs.ヨーロッパ』の記述にそって話を進める。

『「トルコ行進曲」の誕生』という一節を引用する(p.8)。

このように強いインパクトを与えたオスマン軍楽について、一八世紀後半の音楽家で詩人のクリスティアン・F・D・シューベルト(1739〜1791)は次のように書いている。

これほど確固とした、すべてを圧倒するようなビートが要求される音楽はほかにない。各小節の最初のビートは、新しく勇壮に刻まれるため、歩調を乱すことは実質的に不可能である。(小柴はるみ氏訳)

このことから、当時ヨーロッパの人々が惹かれていたものの正体が、勇壮なビートであったらしいことが判る。シンバルや大太鼓によって作り出されるこのビートこそが、「トルコ風」としてヨーロッパの音楽に採り入れられたものの内実だったと思われるのである。

クリスティアン・F・D・シューベルトの生没年を見ていただきたい。1739年の生誕はハイドンから6年遅れ、1791年の没はモーツアルトと同年である。つまり彼は、ハイドン・モーツアルトと同年代の音楽家なのだ。その彼が「確固とした、すべてを圧倒するようなビート」に感嘆し、「各小節の最初のビートは、新しく勇壮に刻まれるため、歩調を乱すことは実質的に不可能」と述べている。つまり、トルコ音楽に出会うまでは、ウィーンで一般的に演奏されていた音楽には、「強烈なビート」が存在しなかった、ということである。

ウィーンの市民にトルコ音楽が「受容される過程」を分析する。

我々は、競技会の開会式など、軽快なマーチのリズムに乗って選手団が行進する情景を、ごく当たり前の光景として観ている。自分自身も学校の運動会などで行進した体験があるだろう。だから、マーチのリズムに乗って行進することなど、ごく当たり前に出来ること、と信じている。しかしそれは生得的に備わった能力ではない。学校教育をはじめとする社会的な学習の結果なのだ。学校へも行かず、街を行くパレードもみず、テレビなどの映像メディアで競技会の様子を見ることがなければ、我々は『双頭の鷲の旗の下に』とか『若い力』のリズムに乗って行進することはできない。(何、選曲が古いって?)

これらは我々がごく最近獲得した集団的能力なのだ。電車に乗って出かけるにしても、駅で黙って掲示・表示を視て、ホームに進み、列に並び、整然と乗り降りし、目的地まで黙って本を読んだりスマホをいじる。これなどは、もっと最近になってから徐々に獲得してきた集団的能力である。私の子どもの頃は決してそんな風ではなかった。

同じように考えると、ウィーンの街でトルコ軍楽隊風の行進を見て、市民が「圧倒するようなビート」に接する機会があったとしても、それが鑑賞用の音楽として市民のなかに定着するまでには、かなりの紆余曲折があったと想像できる。

その経過をうかがい知ることのできる書物が、今年の春に発行された。

ジェラルド・グローマー『「音楽の都」ウィーンの誕生』

(岩波新書:新赤版 1962、発行:2023/02/21)

ジェラルド・グローマーさんは、アメリカ生まれ。最終的に東京芸術大学で学ばれ、江戸東京博物館専門研究員、東京芸術大学講師をへて現在は山梨大学教授。専門は音楽史。特に近代日本の民俗芸能を研究しておられるようだ。以上ネットで拾った経歴なので、間違っていたらお許しを。

この本は、音楽の都と言われるウィーンの音楽事情を、実証的な資料を読み解くことで再構成しようという試みで、私の目下の関心事とピッタリと一致するものであった。翻訳者の名前がないことから、この本は最初から日本語で書かれたもの、と思われる。

この本を読むと〈音楽の都、ウィーン〉というイメージは、18世紀末から19世紀にかけての一時期に、ハイドン・モーツアルト・ベートーヴェン・シューベルトなどの作曲家が集中してウィーンで活動したという事実を元に、かなり意図的に(観光目的として)創造されたものであること、がよくわかる。

この本では、いわゆる「トルコ音楽」がウィーンの音楽的状況のなかに取り入れられる過程が、何回かにわたって書かれている。その中の一つを引用しよう。かなりショッキングな内容である。

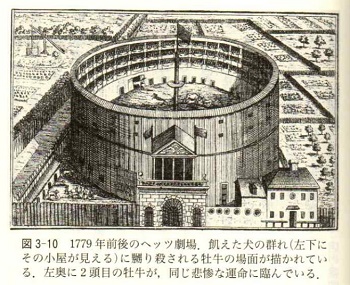

『第3章 ウィーンの劇場と音楽』『7 ヘッツ劇場と大衆の生成』の部分である。(p.120〜)

ヘッツ劇場のホラー残虐ショー

当時ウィーン最大の劇場は、ここまで取り上げた施設のいずれでもなく、「ヘッツ」という動物闘技場であった。そこでは、動物を互いに戦わせ、嬲(なぶり)り殺すという見世物が演出され、ウィーン住民はそれを「演劇」(テアーテル)の一つと類別していた。

ヘッツ劇場の起源は一六九九年にまで遡るが、一七五五年には市の東にあたるヴァイスゲアバー(現在の三区)という郊外村に、木造三階建てのヘッツ専用施設が建てられている。内径四十二メートル強の円筒形をしたこの劇場は、一七九六年に焼失するまで継続的に運営され、一度に約三○○○人の観客収容が可能であったという。その最盛期にヘッツの経営に携わったのは、一時両劇場をも運営していたイタリア人興行師ジュゼッペ・アフリジョであった。しかしその後彼は、一七七八年にボローニャで詐欺の疑いで逮捕され、船を漕ぐ重労働刑に処せられ、十年後エルバ島で惨めな最期を遂げたという。

一七七三年の記録によると、ヘッツでは年間三十六回もの公演が挙行されている。通常は三月から十一月の日曜日と祝日の午後五時頃に催行された。その前日には馬上の男が市中を駆け廻り、出し物を知らせる広告を配った。それには「動物の美しく愉しい闘技」と印刷されており、登場する熊や牛などが宮廷に仕える犬によって「調教され」、「慈悲を願ったり」、「勇気を見せたりする」だろうなどと人びとの好奇心と怖いもの見たさを煽る文言が躍っていた。当日繰り広げられた興行では、あらかじめひどく痛めつけられ衰弱した熊、牛、猪、狼、鹿などが次々と檻から放たれ、何匹かの猛犬や別の猛獣に追われ、手足や耳を噛みちぎられ、さらには首にかけられた爆竹によって虐げられるといった蛮行が、一時間半ほど続いたとされる。擬人化された動物たちがむごたらしく引き裂かれる「演技」によって、観客は自身があたかも動物になったかのごとく「ヤアァ!」と大声をあげ、猛烈に手を叩き、陶然として興奮のるつぼに我を忘れた。そして「舞台」の背景には、観衆の興奮をいや増すため、単純で各小節の強拍がむやみに強調される大音量の「トルコ音楽」(管楽器と打楽器から編成)が流されていたという。前にも引用したレーダーによれば、「太鼓、笛、ホルン(おそらくトランペット)の音楽はその数、数百匹に及ぶ犬の吠える声と馬のいななきに混ざり」、騒々しい雰囲気を盛り上げた。「演技」を指揮した「ヘッツ長」が、疲れ果ててもなかなか絶命に至らない動物にとどめを刺した際には、ドラムが激しく叩かれ、トランペットが高らかに吹かれ、来場者による万雷の拍手が轟きわたった。

一七七三年の記録によると、ヘッツでは年間三十六回もの公演が挙行されている。通常は三月から十一月の日曜日と祝日の午後五時頃に催行された。その前日には馬上の男が市中を駆け廻り、出し物を知らせる広告を配った。それには「動物の美しく愉しい闘技」と印刷されており、登場する熊や牛などが宮廷に仕える犬によって「調教され」、「慈悲を願ったり」、「勇気を見せたりする」だろうなどと人びとの好奇心と怖いもの見たさを煽る文言が躍っていた。当日繰り広げられた興行では、あらかじめひどく痛めつけられ衰弱した熊、牛、猪、狼、鹿などが次々と檻から放たれ、何匹かの猛犬や別の猛獣に追われ、手足や耳を噛みちぎられ、さらには首にかけられた爆竹によって虐げられるといった蛮行が、一時間半ほど続いたとされる。擬人化された動物たちがむごたらしく引き裂かれる「演技」によって、観客は自身があたかも動物になったかのごとく「ヤアァ!」と大声をあげ、猛烈に手を叩き、陶然として興奮のるつぼに我を忘れた。そして「舞台」の背景には、観衆の興奮をいや増すため、単純で各小節の強拍がむやみに強調される大音量の「トルコ音楽」(管楽器と打楽器から編成)が流されていたという。前にも引用したレーダーによれば、「太鼓、笛、ホルン(おそらくトランペット)の音楽はその数、数百匹に及ぶ犬の吠える声と馬のいななきに混ざり」、騒々しい雰囲気を盛り上げた。「演技」を指揮した「ヘッツ長」が、疲れ果ててもなかなか絶命に至らない動物にとどめを刺した際には、ドラムが激しく叩かれ、トランペットが高らかに吹かれ、来場者による万雷の拍手が轟きわたった。

弱った動物をなぶり殺しにする残酷ショーである。古代ローマのグラディエーターを闘わせる闘技会や、スペインの闘牛を思い起こされる。現代のモラルからみればまことに許容しがたい蛮行であるが、世界史のなかでは度々、このような、ごく普通の人々が熱狂して「集団的エクスタシー」を得ようとする残虐性が出現するようである。

この残酷ショーの音響的効果として「トルコ音楽」が使われていたというのだ。

「音響効果」として「トルコ音楽」

話は変わるが、ホラー映画はお好きだろうか? お暇な時に、何でも良い、身の毛のよだつような作品を一つ選んでご覧になってください、ただし音声は消したままで。すると、あら不思議、決して一人で見てはならないはずの、失神者が続出するはずの映画も、何ぁ〜んだ、ちっとも怖くないじゃないか。グロテスクな視覚的効果を狙ったシーンだって、滑稽な学芸会的コスプレにしか見えない。なぜか、音声が無いから。つまり〈音響効果があるからこそ怖さが演出される〉わけですね。

恐怖映画・サスペンス映画、と少しジャンルを広げてみても、〈音響による怖さの増幅〉という効果は同じ。ここで古典の域に達している音響効果を聴いておきましょう。『ゴジラ』が来襲する時のテーマ(伊福部明)、『ジョーズ』が水面下で忍び寄る時の、たった2音の弦の刻み(ジョン・ウイリアムス)、この二つ。音響だけで恐怖心が喚起されます。音楽を聴く習慣を持たない人でも、きっちりそのフレーズを覚えてしまい、その後も、この音楽を聴くだけで〈恐怖への期待感〉が湧いてでます。

ヘッツ劇場の「トルコ音楽」は、これと同じ音響効果をもたらしたのであろう。

暴力、と来れば、エロ

話のついでに …… ポルノグラフィにも名作は多い。が、どんなイケメンと美女が汗だくの演技(艶技?)に励んでも、期待して視るほど〈萌え〉にならないのは、同じ理屈ではなかろうか。肝心のシーンがほとんど無音の状態なのだ。息づかいや衣擦れをキッチリと聴かせてやろう、という気配りなのかもしれないが、神経を張りつめると興奮レベルは低下する。興奮を昂めるには無我になるほうがよい。何とかならぬか?

試みに、同じシーンに、スクリャービンの『法悦の詩』なんかを被せてみればどうだろう。もしかすると、失神者続出、ということになるかもしれない。時間も20分と少しでちょうど良い。ラヴェルの『ボレロ』でも良いかもしれない。あの、徐々に頂点に登りつめてゆき、最後の咆哮で突然終わる、という流れは、もろにエロい。ただし、こちらはチョット短いかも。

冗談を言っているのではありません。現の証拠、この二曲を聴いてみましょう。演奏者、特に指揮者の恍惚とした表情! イケメン・美女の指揮者を厳選しておきました。クラシック音楽って、エロじゃん。

暴力とエロで確認していただいたのだが、どうも我々は、視覚よりも聴覚のほうが、より直接的・生理的な刺激を受けやすいように創造されているらしい。

話を戻しておこう、ヘッツ劇場の動物残虐ショーにおいても、観客の興奮度を高めるための「音響効果」が用いられた。それが「トルコ音楽」だったわけである。

これが、ウィーンの市民社会における、「トルコ音楽」受容の初期形態なのだ。演奏会の演目の色づけに異国趣味がチョット添えられた、というような、お上品な趣向ではなかったのだ。

もう一点確認。ここでも「トルコ音楽」の属性がまとめて書かれている。

1) 「管楽器と打楽器から編成」され、

2) 「単純で各小節の強拍がむやみに強調され」、(=すべてを圧倒するようなビート)

3) 「大音量」であるが、されにクライマックスでは、

「ドラムが激しく叩かれ、トランペットが高らかに吹かれ」る。

ヘッツ劇場のトルコ音楽を モーツアルトは知っていたか?

ここに描かれているヘッツ劇場の詳細は、1773年の記録である。1773年といえばモーツアルトは17歳。奇しくもこの年の7月、彼は父親と一緒にウィーンを訪れている。この三度目の訪問は皇太后マリア・テレジアへの拝謁が主な目的であったが、二人はそのまま9月の中旬までウィーンに滞在する。この間、モーツアルト親子はヘッツ劇場を訪れる機会を持たなかっただろうか。

記録魔・手紙魔の親子がヘッツ劇場に関しては何も書き記していない。おそらくこ二人は劇場には行かなかったであろう。だからショーで使われた「トルコ音楽」も聴く機会がなかったと思われる。だが「一七九六年に焼失するまで継続的に運営され」たのだから、モーツアルトがウィーンに在住していた間は、ずっと動物虐待残酷ショーは開催され続けていたわけだ。

大阪の人間がすべて通天閣に登るのではないのと同様に、ウィーンの市民がすべてヘッツ劇場に通っていたのではないだろう。だが、ウイーン城郭東南側のすぐ外側にある、直径42メートル、収容人数 3,000人の大劇場が、1755年から50年以上も存続し、ショーの上演を続けていたとするなら、ウィーン市民の劇場の認知度は極めて高かったのではなかろうか。ショーの内容や音響効果の面も含めて、誰でも噂ぐらいは聞いていたに相違ない。

トルコ音楽の魅力 = 恐怖のスパイス

前回その歴史をざっと振り返ってみたように、オスマン帝国は建国以来、西欧諸国に対して圧倒的に優位に立ってきた。西欧の東端にあるハプスブルグ家ウィーンは、直接オスマン帝国に対峙せざるを得ない位置関係にあった。二度にわたる包囲も受けた。当然、ウィーンの人々にとって東方は脅威であったはずである。

新井政美『オスマン vs.ヨーロッパ』はこう書いている。(p.12)

さてそのオスマン帝国は、一三世紀の末にアナトリアの西北部で呱々の声を上げて以来、基本的にその拡張の方向を西方へ定めてきた。したがって、一四世紀半ばには早くも「トルコの脅威」がヨーロッパ世界で語られ、ローマ教皇によって十字軍の結成が呼びかけられてもいた。だが、オスマン軍はほとんど不敗だった。

オスマン軍の来襲を知らせる教会の鐘は「トルコの鐘」と呼ばれて忌まわしいものの代表と見なされ、各国語の中で「トルコ人」という言葉は「力が強く乱暴で冷酷な奴」を意味するようにもなった。さらに強者への劣等意識は、縁日などでパンチ力を測る「殴られ人形」にトルコ人の恰好をさせ、その遊びを「トルコ人の頭」と名づけることで発散されもした。

脅威の対象を遊戯的いたぶりの対象とすることは、大衆心理の緊張緩和として、絶えず歴史に登場してくる。しかし変化が訪れる。

オスマン帝国は、二度目のウィーン包囲失敗のあと、西欧諸国に対する優位性が揺らいでいることを悟り、18世紀に入ると積極的に協調路線をとる。友好親善の具体策として、多くの国に軍楽隊の贈与が行われる。このおかげで西欧の都市市民はオスマン音楽を間近に聴くことととなる。その「確固とした、すべてを圧倒するようなビート」は、たちまち市民たちを魅了した。

だが、それでもって長年の「トルコに対する恐怖感」が〈単純に〉一掃されたわけではなかった。

かってヨーロッパを震撼させたオスマン軍楽隊の「恐怖のビート」が、いまや最先端の音楽のための新規なスパイスとして、好んで用いられるようになったわけである。(p.9)

積年の「恐怖感」を内に含んでいるからこそ「新規なスパイスとして」有効だった、という指摘である。「怖いもの見たさ」という言い方があるけれど、まさに「怖いもの聴きたさ」という、屈曲的な心理を含んでいたわけだ。だからこそ、動物虐待ショーの音響効果として用いられる、という受容のされかたをした。ホラー映画における音響と同じ効果をもたらすツールとして使われたわけである。音楽史の教科書は「トルコ音楽の影響」などと一言で済ましているが、その受容のリアリティーはこのようなものであった。

では、そこから、鑑賞用音楽の表現様式としての「トルコ風」「トルコ軍楽風」が、どのように確立してゆくのだろうか? いくつかの、ハイドン、モーツアルト作品を聴いて、それを確かめてみよう。

でもその前に、表現様式としての「トルコ風」「トルコ軍楽風」以外に、オスマン帝国の動きを初めとする国際的情勢が、当時の音楽家たちにどのような影響を与えたのかを考えておく。この点を、たいていの音楽史家は完全にスルーしている。

モーツアルトは どの様な社会情勢のなかにいたか?

18世紀にはいってオスマン帝国との緊張関係は緩和に向かっていた、と述べたが、そそのまつつがなく和平に向かったのかと言うと、これが一筋縄ではいかなかった。ロシアとオスマン帝国は16世紀いらい度々戦争を起こしてきたが、1787年にまたしても戦火を交える。何と7度目の戦争だ。これが1791年まで続くのである。ハプスブルグ家はロシアの側に荷担したから、オスマン帝国に対する緊張は再び高まっていたはずである。時を同じくしてフランスでは革命運動の火の手が上がる。バスティーユ襲撃は1789年である。

モーツアルト渾身の力作であるオペラ、ダ・ポンテ三部作が、ウィーンで今ひとつ人気を呼ばなかったのは、東に戦争、西に革命、という国際的な緊急事態発生で、貴族や富裕市民層のあいだに「オペラどころではない」という不安感・焦燥感が広がったためではなかったか?

音楽史の教科書は、オペラに限らず作曲家モーツアルトが次第に不人気となったのを、「モーツアルトの成長に、聴衆の成長が追いつかなくなったため」などといった奇妙な理由で解説している。まこと聴衆を馬鹿にした口吻ではないか。何の実証も伴っていない。いま流行の言い回しをまねるなら、それは貴方の〈憶測〉でしょ、〈ハイ、論破!〉と、一蹴されてしまうだろう。

およそ作曲家や演奏家で、自分の創造する音楽に対する聴衆の反応に鈍感な人はいないであろう。表現者は、ギャラの大小以上に、自分の作品が顧客にどのように感銘を与えたか、が最大の関心事なのである。当たり前だろう。

モーツアルトは観客の音楽理解力を十二分に理解していた。常にその理解力を想定して、作曲に工夫を凝らしていた。これは彼自身が、たびたび自慢して述べていることだ。つまり音楽史の教科書は、モーツアルトは聴衆の音楽理解力を見誤った大馬鹿者だ、と言っているのと同じことになる。「追いつかなく」なっているのは、聴衆の理解力ではなく、お前の方、音楽史教科書執筆者時自身の想像力だろう。

モーツアルトは多作の人であった。だが『フィガロ』(1786年)と『ドン・ジョバンニ』(1787年)を完成させた後は、作品の数が急激に減少する。これは、オペラや音楽会どころではないという社会不安、その結果としての作曲依頼の減少、これが原因だと考えるのが順当だろう。

確かにモーツアルトは1788年に『三大交響曲』という傑作群を残している。だが、その初演の様子は一切伝わっていない。モーツアルトの時代の作曲家は、上演の見込みの無い作品は創らなかった。依頼があって始めて作曲した。この点がロマン派の作曲家とは違う。だから『三大交響曲』も上演されたことに間違いはない。だが、いかんせん、聴衆もメディアも歌舞音曲には冷淡になっていた。どんな熱演にもブラボーが飛び交うようなことがなく、演奏会評が新聞紙面を賑わすこともなかったのだろう。だから記録が残っていないのだ。フリーメイスンで知り合った裕福な商人、ミヒャエル・プフベルクに度重なる借金申し込みをするのも、この頃のことだ。

モーツアルトの生活苦には、このような社会的な背景があった。それを、聴衆の無理解とモーツアルト夫妻(とりわけ妻、コンスタンツェ)の浪費のせいにするのは、天才の日常への冒涜であり、歴史のメロドラマ化である。

ハイドンがウィーンを捨ててロンドンに移住したのも、同じ社会背景だ。ロンドンの興行師、ヨハン・ペーター・ザーロモンの誘いにモーツアルトが乗らなかったのは、シカネーダーが手がける大衆芝居に可能性を見ていたからだ。実際『魔笛』は大成功をおさめたのだ。

ページの上段へ

−−【その18】了−−

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ