映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

モリエール

(ジャン=バティスト・ポクラン)

Moliere

(Jean-Baptiste Poquelin)

(1622〜1673)

ジャン=バティスト・リュリ

Jean-Baptiste Lully

(1632〜1687)

原題の

"Le Bourgeois Gentilhomme"

で画像検索すると、

多くの台本挿絵がヒットする。

どの場面かはほぼ見当がつく。

第三幕 第一景

ジュールダン氏の奇っ怪な衣装をみて、

小間使いのニコールは笑い転げる。

だんなさま、

笑わずにいると死んでしまいます!

第三幕 第三景

ジュールダン氏、フェンシング術を習いたて。

ニコール相手に「こうすれば突かれることはない、試しに突いてみよ」と言うが、

危うく突かれそうになる。

第四幕第五景

偽のトルコ人が入場し、

ジュールダン氏を貴族にする儀式を行う。

シャンボール城

Chateau de Chambord

サン=ジェルマン=アン=レー城

Chateau de Saint-Germain-en-Laye

今は「国立考古学博物館」

として活用されている。

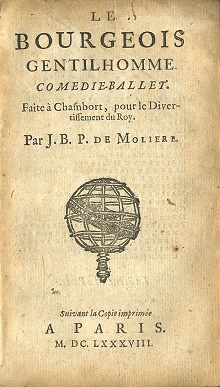

『町人貴族』1688年版

タイトルページ

町人貴族 コメディ・バレ

と読める

『町人貴族』1688年版 扉絵

トルコ儀式の場面だろう。

ページの上段へ

コメディ・バレ『町人貴族』

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その19

2023/09/20

高校世界史とは「政権交代史」 あとは読んでおきなさい!

ブルボン王朝は太陽王ルイ14世の時代にモリエールという劇作家がいた、彼は『町人貴族』という喜劇を書いた、 …… という歴史的事実を私は知っている。知っているとは言っても、自慢できるようなことではない。知っているのは〈モリエール〉〈町人貴族〉という単語だけ。具体的な内容、つまり、彼がどのような人物なのか、その作品はどのようものなのか、などはまったく知らない。もちろん戯曲を読んだこともなければ上演を見たこともない。こんな状態が半世紀以上ずっと続いていた。

さきほど思うところがあって、地元の図書館から『世界古典文学全集』の『モリエール集』を借りてきて読んでみた。いやぁ、面白かったです。面白かっただけではなく、今まで不分明なままだった〈その時代の雰囲気〉のようなものがよく分かった。今日はそのようなお話です。

名前だけを知って半世紀! どうしてこのようなことになったのか?

高校の世界史の教科書に書かれていたことを、そのまま暗記していたからである。さらに付け加えれば、暗記しただけで知的探究心がそこに停まったままであったからである。

今はどうだか知らないのだが、私たちの世代が習った世界史は、いわば「政権交代史」であった。誰それが何処そこに政府を開いて何とか王朝が始まったとか、何とか一族に滅ぼされたとかが、延々と繰り返された後、ほんの少し「経済の発展状況」が書かれていて、最後に申し訳程度の「文化史」が添えられていた。この文化史とは「思想家・文芸作家の名前」と「代表的著作名」のめんどくさそうな羅列であった。

教師は「政権交代史」の説明にはかなり熱心であり、ルイ14世やナポレオンについては、会ってきたかのような人物評まで述べていたが、「経済の発展状況」は早口で読み上げるだけで、「文化史」に至っては自分で読んでおけ、という扱いだった。

それでも固有名詞だけは覚えた理由

モリエールと私との関係において幸いだったのは、当該箇所を習った時、座席の近くに歴史好きの生徒がいたことだ。彼は一冊の歴史書を持参していた。その生徒の顔も名前も忘れてしまったが、彼が慎重にページを繰るその歴史書の初々しい感じは、今でもよく覚えている。

彼が周囲の生徒たちに向かって、モリエールって面白そうだよ、と指し示したページには『守銭奴』『人間嫌い』『飛び医者』『才女気取り』といった戯曲名が書かれていた。

虚を突かれた思いがした。教科書に登場する古典的著作物の名称は、おしなべてこんな風ではなかった。みな一様に、厳格で仰々しく近寄りがたい語感を身にまとっていた。それに比べると、これらは、冗談で口をついて出た言葉がそのまま題名になったような感じで、その〈軽み〉が微笑みかけているように思えた。

中でも私たちが気に入った題名は、『いやいやながら医者にされ』。

成りたくてもなかなか成れないのが医者、という自分たちの常識を簡単に覆していた。さっそく題名のもじり合戦が始まる、

さて、我々だったらどうなるか? …… いやいやながら石屋にされ、いやいやながら(君と)一緒にされ、いやいやながら医者に連れて行かれ、いやいやながら世界史の教師にされ、いやいやながら世界史の授業を聴かされ、 …… 、と、ふざけている間に、モリエールの代表的著作名を(著作名だけなのだが)暗記してしまったのである。その状態のまま半世紀が経ったわけだ。

モリエールの再発見

でも、名称の丸暗記だって決して悪いことじゃない。名称すら覚えないでいるよりはずっと良い。人生の長い時間のあいだには、古典的著作に向き合う機会は幾度となく訪れる。その時、丸暗記していた固有名詞は〈"index"〉〈索引〉として立派に機能する。いわば自前の脳内検索エンジンなのだ。特に昨今は、豊富なデータベースに容易にアクセスできる。知りたいことの概略ならネット検索で事足りる。もっと詳しく知りたければ図書館へ行けいけば良い。町の図書館だって蔵書はなかなか立派なものだ。そうすることで、今まで名前だけに留まっていた知識の断片に始めて肉体が与えられる。

今回がまさにそうだった。モーツァルト『トルコ行進曲』の分析をしていて、その当時のウィーン市民におけるトルコ音楽の受容の具合を確かめる必要を感じた。調べてみると、モーツァルトの時代よりずっと以前から、トルコ音楽の受容が始まっていたことが分かる。ならば、他の地域ではどうだったのか? もっと以前はどうだったのか? と探っているうちに、何と、モーツァルト『トルコ行進曲』より100年以上も前に、ある喜劇のなかでトルコ風行進曲が賑やかに鳴り響いていたことを知ったのである。

時は1670年、場所はパリ。その演目こそ、冒頭でふれた『町人貴族』であった。

コメディ・バレ『町人貴族』 作曲:ジャン=バティスト・リュリ

台本:モリエール(ジャン=バティスト・ポクラン)

Comedie-ballet "Le Bourgeois Gentilhomme"

Jean-Baptiste de Lully,

Moliere(Jean-Baptiste Poquelin)

長い間『町人貴族』は〈喜劇〉とだけ認識していたのだが、今回は〈音楽〉というジャンルからの検索で行きついた。どうやら音楽と踊りを伴った〈総合芸術〉のようである。

コメディ・バレ『町人貴族』 ― 台本を片手に管弦楽組曲版を聴いてみる

さて、コメディ・バレ『町人貴族』であるが、まず、この〈コメディ・バレ〉の何たるか、がよく分からない。〈コメディ〉であるから喜劇。それに音楽と踊り〈バレー〉が加わる。だから〈コメディ・バレ〉。ここまでは間違いないだろう。ただし、音楽と踊りは演劇を華々しく盛り上げるための効果として用いられていて、オペラやミュージカルのように、演者自身が唄って踊るわけではないようである。それ以上のことは分からない。要は私が、モリエール劇団から〈コメディ・フランセーズ〉へとつながる、コメディの様式について無知である、ということだろう。

次に台本の『町人貴族』。ネットのあちこちに「あらすじ」が散見されるが、読んでみてもさっぱり作品像が見えてこない。そりゃそうだ、ホラー、ポルノ、コメディの「あらすじ」ほど空しいものはない。お品書きを見てウナギを食ったつもりになれ、理科室の骨格標本をみて美女を想え、と命ずるようなものだ。そこであわてて図書館へ走ったわけである。

そんな事情だから、コメディ・バレ『町人貴族』の解説はしばらく脇に置いて、まずは劇中のトルコ風行進曲を聴いてみよう。

聴いていただくとすぐ分かる通り、これは原典どおりの〈コメディ・バレ〉としての上演ではなく、使われている音楽を並べた〈演奏会用組曲〉である。おそらくコメディアンだと想われるのだが、おじさんが一人登場して、口上を述べたり、あらすじを紹介したりしながら上演は進行する。

演奏は "Norwegian Chamber Orchestra" 、そのまま訳して「ノルウェー室内管弦楽団」。古楽器オーケストラである。全体は長いので、トルコ風行進曲が始まるあたりから再生するようにしておいたが、この一文を読まれた後、是非全体を通しして観ていただきたい。英語の字幕がついています。

さっき読んだばかりの『世界古典文学全集』をたよりに、このトルコ風行進曲が出現する場面を想定してみよう。

成り上がりものの商人ジュールダン氏は貴族に憧れていて、踊り・音楽・剣術・哲学などの貴族的素養の習得にご執心。だが、まったく身につかない。これらの教師や衣装屋それに没落貴族にかもられてばかりいて、その珍奇な服装も相まって、妻や小間使いから馬鹿にされている。娘のリュシールにはクレオントという恋人がいるが、ジュールダン氏は、娘は貴族以外には嫁がせない、と言い張ってこれを許さない。そこでクレオントは従僕のコヴィエルと一計を案じる。クレオントはトルコの王子に扮し、これもトルコ人に扮装したコヴィエルにこう言わせる。トルコの王子様がリュシール孃を娶りたいと言われている、ついては貴殿にもトルコの遍歴騎士である〈ママムーシ〉の称号を授けたい、称号授与の儀式の準備もできている、と。すぐさま儀式を執りおこなう偽のトルコ人たちが入場する。

その時の行進曲がこれ …… だと想う。

〈トルコ風〉が出現すると、劇の〈基調〉が変わる

行進曲はしずしずと始まるが、一分を経過するあたりから打楽器が加わって次第に賑やかになり、さらに一分が経過すると打楽器奏者が錫杖(しゃくじょう)のような棒で床を ドン! ドン! と叩いて拍子をとりはじめる。この時代、まだ指揮棒(タクト)はなく、この指揮杖(しきじょう)で床を叩くというスタイルで拍子を合わせた。作曲者のリュリは、あるとき勢い余って自分の足を突いてしまった。その時の怪我が原因で死亡した、と伝わる。棒で突いただけで死亡したのなら、この「床、ドン! ドン!」は、けっしてお上品な振る舞いではなく、かなり〈アグレッシブ〉なものであったと考えるべきだろう。

演奏者たちは、背筋をピンと伸ばしたモダン風ではなく、身体の軸を大きく振り動かして弾いている。音楽学校の先生たちは、決してこのような〈無駄な動き〉を推奨しないだろう。しかしこの楽団員たちは、体の動きも含めて音楽表現であるという信念を持っているようだ。音楽の伝統においては、積極的な演奏表現、つまり〈アグレッシブ〉なスタイルこそ、オーセンティック "authentic" (歴史的に正統的な)なのだ、と。

西欧の音楽のなかに〈トルコ風〉〈トルコ軍楽隊風〉が出現すると、とたんに賑やかになるという例をたくさんみてきた。今回も同様である。

ただし今回は戯曲を平行して読んでいたので、もう一つ別の印象をもった。

それは、〈トルコ風〉が出現すると劇の雰囲気が一気に変わる、という現象である。ただ単に賑やかしくなるというのではない。劇の〈基調〉が変わるのだ。詳しく述べよう。

最初は、俗物性凝視のリアリズム

『町人貴族』は冒頭からジュールダン氏の俗物性を執拗に描く。踊り・音楽・剣術・哲学などの先生を次々と招いて、貴族的素養を身につけようとするのだが、飽きっぽく熱心さを欠く性格なので何一つ身につかない。そのくせ自惚れやすく、うろ覚えの断片をだれかれかまわず吹聴しまくる。教師たちもまた俗物ぞろい。陰に回ってはジュールダン氏の無能さを笑い、金づるとしてジュールダン氏を持ち上げているだけだと公言してはばからない。指導は手抜き、他の文芸に対する敬意の念がなく、こき下ろしてばかりいる。没落貴族もまたしかり。返済の見込みもないのに甘言を弄して金の無心を続ける。ジュールダン氏に女性を紹介すると思わせておいて、実は自分のものにしようと企んでいる。仕立屋はおべんちゃらを連発して高額の衣装を次々と売りつける。似合わない服を着てご満悦のジュールダン氏を、妻は馬鹿にしきっていて口汚く罵る。小間使いもそれを真似て、ジュールダン氏に逆らってばかりいる。登場する人物はどいつもこいつも俗物ばかり。

コメディであるから人物とそのやり取りは面白おかしく描かれるが、観客はだんだんと笑えなくなってくる。登場人物の示す俗物性と醜悪さは、実は、観客も同様に保有しているものである。普段はさほど意識しないでいるが、これほど情け容赦なく、これでもか、これでもか、と俗物性の直視を強いられると、観客の意識はしだいに自分の内面に向かって行く。うんざりさせられる。こんな状況のなかでジュールダン氏は、娘のリュシールとクレオントとの結婚を許さない、と頑強に言い張る。彼が貴族でない、という理由だけで。俗物性のだめ押し。登場人物どうしの関係が、箍(たが)がはまったように固定化されてしまう。

おやおや、この劇はどこへ行くのだろう。このままでは身動きの取れない袋小路に入り込んでしまう。そうなれば、「悔い改めよ」という説法が、天から降ってくるのを待つより他はなくなるじゃないか。上演時間からみても、そろそろ劇に動きがなければならない頃合いだ。台本は全五幕なのに、すでに第四幕の終盤まで来ている。

このとき、クレオントとコヴィエルがトルコ人に扮して大芝居を打つ、という荒唐無稽な展開になる。一気に気分が変わる。この場面転換の音楽がトルコ風行進曲なのだ。

コメディへの〈昇華〉

気分が変わるといっても、ジュールダン氏を初めとする登場人物の俗物性が改まるわけではない。俗物はずっと俗物のまま、愚かしさにも変化はない。だが、なぜか、彼らの愚かな行動を観る〈我々の視点〉が変わっている。

何と言えば良いのだろう …… 、俗なるものの愚かさを、そっくりそのまま認めて、笑って容認できる。まぁ、人間なんてこんなものさ。私もそう、貴方だってそうだろう …… 、こんな感じか。

劇は、ここで、俗物性と愚かさを直視させるリアリズムから、〈コメディに昇華させられた〉ようである。チャップリンのようなペーソスが侵入してきたのではない。マルクス・ブラザースのようにスラップスティックの喧噪のなかに雪崩れ込んだのでもない。人物配置や場面はそのままで、観客の視座だけが、すうっと〈軽み〉を獲得して中空に浮遊して、登場人物の愚かさを穏やかに見下ろせるようになったのだ。〈トルコ風〉の挿入が触媒として作用したかのだろうか。そう、ティンカーベルの魔法の粉のように。

不思議なことに、ジュールダン氏の愚かしさを認めてしまうと、トルコ人に扮して縁談をまとめてしまうという「現実世界では絶対にあり得ないような」荒唐無稽な企ても笑って楽しめるようになっている。

えっ、ジュールダン氏はちっとも改心していないじゃないか、って?

まぁ、良いじゃないかそれでも。とにかく前へ進み出しんだ。これでリュシールとクレオントは結婚できるかもしれない。

トルコの王子様という偽装はすぐにバレるだろう、って?

心配ばかりするな。ジュールダン氏は人を疑うことをしない。儀式が終わるまでは、だまされているんじゃないかな。

まだ、何か言いたそうだな?

劇は大団円へ向かって動きはじめたじゃないか。そのテンポの心地良よさに身を任せればいいんだ。とにかく、今は、私たちを拘束している頸木(くびき)、世間の柵(しがらみ)、から逃れて、このつかの間の解決を愉しもうじゃないか。

えっ、まだ、納得できないって?

君の自我が抵抗しているんだ。

納得できない自我に執拗にこだわるのは、そりゃ、〈野暮〉というものだ。

ルイ14世 おおいに喜ぶ

『町人貴族』の上演を観て、観客はどのような反応をしたのだろうか。

じつは、この劇の発注者は国王ルイ十四世その人であり、国王以下の貴族諸侯・宮廷員の前で初演されている。その経過を、『世界古典文学全集 47 モリエール』の解説から引用しよう。執筆者は翻訳者の鈴木力衛さんである。(p.456)

コメディ・バレーと銘打った『町人貴族』(散文五幕)は、一六七〇年十月十四日、パリ近郊のシャンボールの離宮で、国王ルイ十四世をはじめ、多くの貴族や廷臣たちを前にして初演された。歌や踊りが大好きで、若いころは自分でも舞台に立って踊ったというルイ十四世は、この芝居がたいへんお気に召したらしく、シャンボールに滞在中、十月の十六日、二十日、二十一日と、三回も再演させている。十一月の初旬にサン・ジェルマンに移ってからも何回となく上演を所望されたとつたえられる。パリでの初演は同じ年の十一月二十三日、モリエール一座の本拠パレー・ロワイヤル劇場においてであった。

この芝居の書かれる前年、一六六九年の十一月、トルコの使節ソリマンがパリを訪れた。ルイ十四世は彼を歓迎するために、サン・ジェルマンの離宮で、豪華なレセプションを開いたが、この東洋人はいっこう感動した様子も見せなかった。この無礼なソリマンを笑いものにするために、トルコふうの儀式をコメディ・バレー『町人貴族』のなかに挿入するよう、ルイ十四世はモリエールに命じたといわれる。 ……

解説は「この無礼なソリマンを笑いものにするために、トルコふうの儀式を ― 挿入するよう」とサラッと書かれているが、実は、もうすこし生々しい事情があった。

『町人貴族』の地政学的解析

前々回『その17』で、オスマン帝国による二度のウィーン包囲があった、という話をした。二回目の包囲が 1683年 。この包囲の10年と少し前に「トルコの使節ソリマン」がパリを訪問し、ルイ十四世が彼を歓迎しようとした。、時期の一致に注目していただきたい。

オスマン帝国は、ウィーン・ハプスブルグ家とは拮抗・対立関係にあり、パリのブルボン王家とは友好関係を取り結ぼうしている。何か、きなくさく臭って来ませんか? いま流行の「地政学」的視点で、裏を読んでみよう。ブルボン家ルイ十四世側の戦略的意図が見えてくる。教科書の丸暗記で済ましていた貧弱な世界史的知識をフル稼働させてまとめると …… 、

フランスとオーストリアは長らく対立関係にあった。理由は一言で言えばイタリアの分捕り合い。何度も小競り合いや戦闘・戦争がおこる。これが世界史でいう「イタリア戦争」。絶対制王朝が強固になり、東はハプスブルグ家、西はブルボン家、という図式なっても、この対立関係は変わらない。さて、ルイ十四世の登場。この男、太陽王を自認したぐらいだから、自信家でかつ策略家。どうすればハプスブルグ家を叩きやすくなるか、を考えた。そうだ、トルコじゃないの、トルコ。ハプスブルグ家とオスマン帝国は長らく抗争の関係にある。ここは一つ、オスマン帝国をけしかけて、ハプスブルグ家を攻撃させたらどうだろう。対オスマン戦でハプスブルグ家が疲弊したら、イタリアを掌中に収めることは簡単だ。敵の敵は味方、と言うじゃないか。

うずまく政略的陰謀 と 憎悪

こうして1669年、ルイ14世は、オスマン帝国メフメト4世の遣わした使者を、サン・ジェルマン離宮に迎えることになる。それはもう下にもおかない歓待ぶり。王自身もダイヤモンドをちりばめたガウンを羽織ったという。ところがここで、いくつかの行き違いが起こる。

使者のソリマン・アガ(スレイマン・アヤ、とも)は平服でやってきた。

ソリマンは、豪華なサン・ジェルマン離宮や国王のガウンに、何の驚きも示さなかった。

(ベルサイユ宮殿だった、と書いている資料もある)

ソリマンはメフメト4世からの書面をルイ14世に手渡すが、ルイ14世は玉座に座ったまま受け取った。これが無礼だと、ソリマンは激怒。

ルイ14世は、受け取った書面を読んでみると、ソリマンはメフメト4世の全権大使ではなく、下っ端の一使節に過ぎないことが分かった。今度はルイ14世が激怒。

(ソリマンはパリ駐在員だったという資料もある)

と、まあこんな具合。ルイ14世は、自分は太陽王である、ハプスブルク家をうち負かしたら、このオレ様は西ローマ帝国の皇帝だ、と自惚れている。ソリマンからすれば、オスマン帝国こそ世界の中心、フランスなんか西の辺境地にある泡沫国家、言うことを聞くなら属国にしてやってもよい、といった認識レベル。お互いの評価にズレがあり、現代と違って事前に外交官どうしがすりあわせをするというような習慣もなかったから、ギクシャクしたのも当然か。

この会見がどのように終了したのかは良く分からない。お互いが激怒したと伝わるわけだが、現在の同時通訳のような利便性はなかったはずだから、書面授受のあとは別室に下がる。そこで異国語の分かる従者の報告を聴いてから、ルイ14世の〈お怒り〉が始まったのではなかろうか。ソリマンの方も、別室に下がってから部下に怒りをぶつけたのだろう。面と向かっての罵倒合戦はなかっただろうし、外交上の目的があるから喧嘩別れにはならなかったと思われる。

モリエールとリュリ 奇跡のような問題解決 まるで手品のよう

ルイ14世の怒りは臣下に向かう。憤懣やるかたない王は、モリエールとリュリを呼び、かくかくしかじかの事情だ、トルコをケチョン・ケチョンにおとしめる笑劇を書け、イイか、徹底的にだぞ、と命じた。さぞかし二人は困ったことだろう。殿のお怒りは治めなければならない、さりとて、あんまり非道くトルコをこき下ろすと外交上の問題になりかねない。ソリマンはまだパリに滞在していて、客人たちに持参のコーヒーを振る舞って結構な人気者になっているというではないか。彼も外交官、両国の連携を深めるという使命をおびてやってきている。怒らせるわけにはいかない。

このような裏事情を知ると、できあがったコメディ・バレ『町人貴族』は、ほとんど奇跡のような作品に思える。たしかに〈トルコ風〉が笑いを呼ぶ仕掛けになっている。ルイ14世は大笑いして、溜飲を下げてスッキリしただろう。だが、ここに登場する〈トルコは〉、トルコ人も、トルコの儀式も、トルコ音楽も、すべて、模倣物=偽物、にすり替えられている。嘲笑の対象となるのは俗物性一般であり、〈トルコ〉そのものではない。かりにソリマンらトルコ人がこれを観たとしても、心よくは思わないかもしれないが、抗議するにも具体的な瑕疵は指摘できないだろう。ルイ14世の怒りを、〈トルコとは別の方向に、笑いでもって、逃がした〉わけである。

ルイ14世は〈トルコ〉を笑った。パリ市民は何を笑ったか?

ルイ14世は『町人貴族』の上演をくりかえし所望した。それほど笑いに飢えていたのだろうか。初演の一ヶ月後、『町人貴族』はモリエール一座の本拠パレー・ロワイヤルで一般公開される。ここでも大好評を博したという。パリ市民もおおいに笑ったわけだ。

国王はトルコを嘲笑したつもりで大笑いした。パリ市民も、日常に偽の異邦人が侵入することによって生じる笑いを愉しんだにちがいない。成金の俗物に一泡吹かせる仕掛けには、痛快さを感じたことだろう。でも、さらにもう一つ〈別の笑いが秘められていた〉のではなかろうか。

私は、戯曲を読んでいる最中から、ジュールダン氏のモデルはルイ14世その人ではなかったか、と思い始めていた。現世の成功と権力で周囲から持ち上げられ、飽くことなく華美にあこがれ、自惚れがつよく、自己を客観視できない。

下の絵を見ていただきたい。

左はルイ14世、右はモリエール扮するジュールダン氏である。

いかがですか、着飾ってご満悦の様子、そっくりじゃありませんか。

パリの市民は、ジュールダン氏の振る舞いに、噂に聞く〈あの国王〉の姿を重ねていたかもしれない。

これが、モリエールが密かに企んでいたことだった、としたら!

ページの上段へ

−−【その19】了−−

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ