映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

Robert Levin

John Eliot Gardiner (L)

Malcolm Bilson (R)

ロバート・レヴィンが加わった

二台のクラヴィーアのための協奏曲

三台のクラヴィーアのための協奏曲

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

クラシック音楽ジャーナリズムを

派手に騒がせたピアノストたち。

さて、誰でしょう?

全問正解されても、

何もさしあげられませんが、

旧ソ連

「鋼鉄のタッチ」と言われた

西側のドイツ・グラモフォンでベートーヴェンのソナタ全曲を録音していたが、突然の死で未完に終わる

一服もられたとい説もある

旧ソ連

超絶技巧の持ち主

ピアノは独学というから驚き

ライブ音源が多数出回っている

アメリカ

ルイジアナ生まれのテキサス育ち

第一回チャイコフスキーコンクールで優勝

人工衛星で先を越されたソ連に一矢を報いたと、ヤンキーは大喜び

カナダ

『羊たちの沈黙』のレクター博士は、獄中でこの録音をカセットテープで聴いていた

漱石の大ファンでいつも『草枕』の英訳を携帯していたという。

だから、きめポーズも漱石と同じ

イタリア

第6回ショパンコンクールの優勝者

審査委員長の R.ルービンシュタインが「今ここにいる審査員の中で、彼より巧く弾けるものが果たしているであろうか」と絶賛した

アルゼンチン

第7回ショパンコンクールの優勝者

「恋多き女」とか「鍵盤の女王」とか、多数のレッテルを貼られた人

コンクール優勝より以前にレコードをリリースしている

F.グルダのお弟子さん

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

ドイツの大御所

これも、さて だれでしょう?

鍵盤の獅子王、と呼ばれた

日本に10回もやってきた

広島平和記念聖堂のオルガン除幕式で弾いたのも彼

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

ウィーン三羽烏

次郎長一家じゃあるまいし、もう少し優雅なニックネームにしてほしかった

イエルク・デームス

パウル・バドゥラ=スコダ

フリードリッヒ・グルダ

Jazz の Chick Coreaといちゃいちゃしてます

ページの上段へ

駈けめぐる十六分音符

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その22

2024/03/10

私は何にこだわっているのだろう?

『トルコ行進曲』は短い曲だ。前回に紹介したクリスティアン・ツァハリアスの演奏で3分35秒。かのグレン・グールドは "快速のバッハ" というイメージが強いが、この曲ではうんとテンポを落として弾いている。おそらくスタッカートを際立たせるために、あえてゆっくりと弾いたのだと思うのだが、それでも4分をすこし越えるぐらいで演奏を終えている。

音楽とは時間性に媚薬として作用する。 "音を楽しむ" と書くが、より本質的にいえば、 "音を楽しむことで時の流れに身を委ねること" である。ならば、200秒と少しのあいだ〈駈けぬける疾走感〉と〈トルコ風にぎやかしさ〉にただ浸っておれば良い。それだけのことではないのか。

クリスティアン・ツァハリアスの演奏

グレン・グールドの演奏

しかるに私は、この間ずっと、モーツァルトの音楽の解析に執心してきた。『トルコ行進曲』をテーマにするようになってからでも、すでに一年が経過している。 200秒と少しに、一年間ですよ! これはまさに時間の停滞であり、音楽の本質とはまったく相容れない。当然のことながら繰り返し徒労感に襲われる。

… いったい何に私はこだわっているのだろう …… 、

じっさい、書きたいことはずっと以前に固まっていて、しかもそれは〈ほんの、ちょっとしたこと〉なのだ。だがそれを文面に定着させることに手間取ってしまう。

… 自分のこだわりを、なぜ他者に解らせようとするのだろう …… 、

私自身を振り返ってみても、〈他者の表現行為に対する理解度〉などは、きわめて低水準のものでしかないように思える。私だけが特に劣っているのではないだろう。そのような、まったく当てには出来ないものを他者に要求するから、書くことが冗長・難渋になってしまうのだ。

… 考えたり書いたりする暇があるのなら、何か一曲聴いてみればよいじゃないか …… 、

と、まぁ、こんなことの繰り返しで、もう次回は次のテーマに移ろう、もっと気軽に文章を書こう、などと覚醒し始めると、またしても私を同じテーマに引き戻してしまうような記事に遭遇する。

今回、私を〈トルコ行進曲の解析〉に引きもどしたのは、フォルテピアノの演奏家、ロバート・レヴィンさん(Robert Levin)が日本でおこなった講演の記録である。 13年まえの講演である。ある晩ねぼけ眼でネットを見ていたら、まったくの偶然でその記事を見つけた。

ロバート・レヴィン氏の講演記録

その講演の題目は、

『ロバート・レヴィン、土田英介 二人の鬼才が解き明かす ハイドンとモーツァルト』

2010年、東京音楽大学で開催された講演会である。『PTNA ピティナ ピアノをひく!聴く!学ぶ!』というサイトの奥深いところに埋まっていた。13年前の講演記録なので、さすがに演奏例動画へのリンクは切れているが、論旨が見事にまとめられている講演録である。余裕があればぜひ読んでいただきたい。その一部のハードコピーを掲載させていただく。

これを読んだとき、軽いショックを受けた。

私の一年にも及ぶ模索の発端は、モーツァルトのピアノソナタを聴いてもあまり楽しくないという実感であった。それは長い間、心の底に澱(おり)のように沈殿していた。その理由を、音楽的・音楽史的な基礎知識を持たない素人の私が、あっちを探し、こっちを読み、して考察してきたわけである。しかし〈音の響き〉という捕らえどころのない事象を解析して、言語に定着させることは、はなはだ難しい。連載が完了できないまま、疲れを覚え筆が進まなくなった時、この講演記録に出会った。ロバート・レヴィンというフォルテピアノの第一人者が、ごくアッサリと、しかし見事に、その謎解きをしているではないか。

ショックを受けたと述べたが、もう少し心情は複雑だ。いささか拍子抜けの感を伴っていたが、自分の考えてきたことが、けっして素人の独りよがりではなかったことが確認できたように思え、そういう意味ではとても嬉しい。

フォルテピアノ奏者;マルコム・ビルソン & ロバート・レヴィン

私がロバート・レヴィンの名に接したのは1990年代後半のこと。そのいきさつを書く。

LPレコードの時代(私の実感で言えば 1955年~ 1985年)、モーツァルトのピアノ協奏曲群は、いくつかの曲がポツポツと散発的に発売されている程度だった。カタログに記載されていても店頭でまず見つからない。まれに発見できるのは20番以降の有名曲だけ、という状態。CD(コンパクト・ディスク)の時代になって事情が変わる。各レーベルがこぞって個人の演奏家による全曲録音をを進行させるようになったのだ。

アルヒーフ(Archiv)というレーベルは、ドイツ・グラモフォン(Deutsche Grammophon)の古楽部門というマイナーな存在であったが、おりからの古楽器演奏興隆の流れにのって、バロックからウィーン古典派へとカタログ品目を拡大しつつあった。このアルヒーフでも、モーツアルトピアノ協奏曲の全曲録音が始まる。モンティヴェルディとバッハで実績を作った、ジョン・エリオット・ガーディナー(指揮)とイングリッシュ・バロック・ソロイスツ(古楽器楽団)、ソリストとしてマルコム・ビルソン(フォルテピアノ)という組み合わせ。どの巻も植物図鑑のような花のイラストがジャケットになっていて、斬新かつ印象的だった。音楽誌などの評価は、録音面も含めて、すこぶる高かったように記憶する。大いに興味がそそられたのだが一枚も買うことはなかった。まずはモダンピアノによる演奏で全曲を揃えよう、それがスタンダードなのだから

…… 、私だけでなく、たいていの古典音楽愛好家は、こう考えていたと思う。

1990年代の半ば、完結した録音が全集としてボックス化され手頃な価格設定にする、という販売形態が多くなった。確か、大阪駅前第○ビルにあった中古CD屋で、このシリーズを見つけて、迷わずに買った記憶がある。これには二台のクラヴィーアのための協奏曲と三台のクラヴィーアのための協奏曲も収録されていて、その二人目の独奏者としてロバート・レヴィン氏が加わっていたわけだ。

このシリーズを聴き始めたときの印象を思い出してみよう。それが、先の引用でロバート・レヴィン氏が述べている内容とピッタリと重なってくる。

評価の高いシリーズだった

このシリーズは音楽雑誌等で好評だった、と書いたが、具体的には何が評価されていたのか? 不思議なもので、このような仔細なことほど案外覚えているものだ。はっきりと記憶に残っている批評内容は次のようなものだった。

今までの古楽器によるモーツァルト演奏は、実験的・学究的態度が前面に出ていて堅苦しいものだった。その取り組み姿勢の真面目さばかりに目が向く。しかるに、このビルソン&ガーディナーによるモーツァルトは、古楽器による演奏を一気に〈気軽に楽しめる水準〉まで引き上げた。先人たちが努力に努力を重ねても乗り越えられなかった壁を、この二人はいとも簡単に乗り越えた。

モーツァルトのピアノ協奏曲も全曲録音となると大変な大仕事で、ビルソン&ガーディナーのコンビも5年以上の歳月を費やしている。その労苦を「いとも簡単に」と言うのでは贔屓の引き倒しの感もあるが、評者としては最大限の賛辞を呈したつもりだったのだろう。

実際はどうなのだろう、それまでのモーツァルトの古楽器演奏は〈気軽に楽しめる水準〉にはなかったのだろうか? 今の時点でそれを云々するのは「後出しジャンケン」みたいになるが、確かめてみたくなった。

それまでの古楽器演奏の例として、今手元に、イェルク・デームス & コレギウム・アウレウムのLPがある。(『K.467-21番』『K.488-23番』 "Deutsche Harmonia Mundi"1975年録音)。改めて聴いてみた。

コレギウム・アウレウムのシリーズが一貫してそうであったように、この演奏も「同好の士が集まって楽しんで演奏している」という雰囲気にあふれていてとても楽しそう。端正な演奏ではあるが、ちっとも堅苦しくはない。そう言えば、たいそう気に入って、カセットテープにダビングして、とにかく一度聞いてみてくれといって、何人かに手渡した記憶がある。手渡した相手を覚えているので年代も分かる。1980年前後だ。

*追記;驚いたことにこのLPも "You Tube" にアップされていました。ご用とお急ぎでない方は、ゆっくり聴いてみてください。

『K.467-21番』第二楽章 ←クリックで "YouTube" へ

『K.488-23番』全曲 ←クリックで "YouTube" へ

クラシック音楽ジャーナリズム界のミーハー的体質

聴き直してみると、やはりチャーミングなモーツァルトだった。ということは、「堅苦しかった」のは、古楽器による演奏ではなく、聴く側の感覚の方だったのではなかろうか。フォルテピアノの「ポロン・ポロン・ポロン・ポロン、」という硬質な響きに馴染みがなかった、自分が慣れ親しんでいる音色ではなかった。モダンピアノの「ぼゎ~ん・ぼゎ~ん、」という芳醇な響きには媚薬のような習慣性があり、それが得られないことから来る「離脱症状」が起こっていた。ただそれだけのことではなかったか。

さらに邪推を重ねるなら、あのころの音楽ジャーナリズムを賑わしていたピアニストは、圧倒的にソビエト勢とそれに対抗する北アメリカ勢が多かった。あるいは、イタリヤや南米からはスター・プレーヤーが登場した。

それに比べると、ドイツ・オーストリア勢はどうだ。 大御所の二人のうち、一人は物故し、もう一人も年老いてしまった。では、若手の〈ウィーンの三羽烏〉などと呼ばれた、イェルク・デームス、パウル・バドゥラ=スコダ、フリードリヒ・グルダ、の三人などは?

彼らもしっかりと演奏活動を続けていたに相違ないのに、日本の音楽ジャーナリズムにおいては派手な話題にならなかった。デームスとバドゥラ=スコダは、このLPに聴くとおり、モーツァルトの時代のオーセンティック

"Authentique" な演奏の復元という「地味な」仕事に取り組んでいるし、一方のグルダは「ジャズにうつつを抜かしている」。どうも日本の音楽ジャーナリズムは、メイン・ストリームのなかで「派手な話題に」ならなければ、簡単に忘れ去られ、「たいした仕事をしていない」という風にみなされるらしい。何のことはない、クラシック音楽評論家などという看板を掲げているが、ただのミーハー親父じゃないの。

ロバート・レヴィン氏の講演内容を確認する

ロバート・レヴィンの講演内容を確認しておこう。引用した部分は短いが、多くのことが語られている。

〔第一段落〕 モダンピアノは交差弦の採用以降、低音域(左手)の音量が増大して、左右が不均衡になっている。左右のどちらを強調するのかという演奏者の解釈が入り込む。

〔第二段落〕 モダンピアノは弦の張力が強いので、音の立ち上がりが遅い。したがってスタッカートが苦手である。

〔第三段落〕 同じフォルテピアノでも、ウィーン式アクションの方が、音の立ち上がりと消失が速い。こちらが、ハイドン・モーツァルト向きである。

〔第三段落〕 同じフォルテピアノでも、二種類のアクションがある。

◆ イギリス式アクションは〈歌うように〉発声する。

ロマン派以降の作品に適する。→ モダンピアノへ発展。

◆ ウィーン式アクションは〈話すように〉発声する。

ハイドン・モーツァルトに適する。

何度も引用したが、1777年のアウグスブルグで、モーツァルトはシュタイン製ピアノを絶賛した。まさにそれと同じ意味内容を、2010年の東京で、ロバート・レヴィンが確認している。

この文章はあくまで講演の要約であるから、レヴィン氏の口調がどれほど断定的であったかは分からない。でも確かに彼は次のように断言しているのだ。

モダンピアノは低音が響きすぎる。音の立ち上がりと消失に遅延が生じる。発声が間延びする。自然とレガート奏法となる。レガートで音符がつながると、カンタービレ〈歌うように美しく〉が美質として追求される。だが、ハイドンとモーツァルトのクラヴィーア曲の美質は、スタッカート奏法、少なくともノン・レガートにある。だから、モダンピアノは、ハイドンとモーツァルトを弾くには不向きである。

聴きくらべ、マルコム・ビルソン vs イングリッド・ヘブラー

演奏を聴いて確かめよう。モーツァルトの同じ曲を、マルコム・ビルソン(ロバート・レヴィン氏の盟友である)の弾くフォルテピアノと、もっとも標準的・規範的なモダンピアノによる演奏で、聴き比べてみるのがいいだろう。

曲目は何にしようか? モーツァルトの曲はみな〈モーツアルト的〉なので選択に困るのだが、これはどうだろう。

『ピアノ協奏曲 変ロ長調 K.450 (15番)』 第一楽章

クラヴィーア音楽におけるモーツアルトらしさの典型は、テーマとか展開とかいうより以前に、絶えず出現して、上昇し、下降し、風のなかで身を翻して飛び続ける野鳥のような、十六分音符の連続だろう。この曲は管弦楽による楽しげな主題群提示のあと、スッと侵入してくるクラヴィーアの独奏が、主題の反復と確保をする前に、すぐさま十六分音符の連続で音場空間を駆けめぐる。比較試聴にはぴったりだろう。

で、モダンピアノ側の演奏者は誰にしようか? いつも引き合いに出して悪いのだが、やはりイングリッド・ヘブラーの演奏にしよう。誤解のないように言っておく。私はヘブラーの演奏が駄目だとか嫌いだとか言っているのではない。まさにその逆で、19世紀のベタベタ浪漫主義が、こどもの教材とかBGMのお手軽なメロディ保管庫におとしめていたモーツァルトを、生(き)のままのモーツァルトに復活させ、モーツァルト演奏の一つの規範を創り上げた功労者である、と思っている。だが時代の制約があった。彼女の時代、ハープシコードでバッハを弾く人もいたが、その楽器のフレーム(弦を張る枠)はスティール製だ、などと言われていた。(真偽のほどは不明)。古楽器演奏が興隆するのは1970年代の終わり頃からで、演奏家はたいてい古楽器のレプリカ製造者と協業していたのである。

第一楽章全体を聴きくらべてみよう

下のジャケット・イメージをクリックしてください。

(左)イングリッド・ヘブラー (録音:1965) (右)マルコム・ビルソン(録音:1984)

いかがでしょうか? レヴィン氏のレクチャーどおりの違いが出ていると感じるでしょう。

フォルテピアノは、音の立ち上がりと消失が速いので、

a)速度の速い演奏が可能であり、(演奏時間 10分21秒)

b)各音符がしっかりと打鍵され、

c)クッキリとした音になる。

モダンピアノは、その逆で、

a)どうしても速度が遅くなり、(演奏時間 10分58秒)

b)各音符を打ち込むことなく弾き終えて、次の音に移らなければならないから、

c)ソフトなレガートになってしまう。

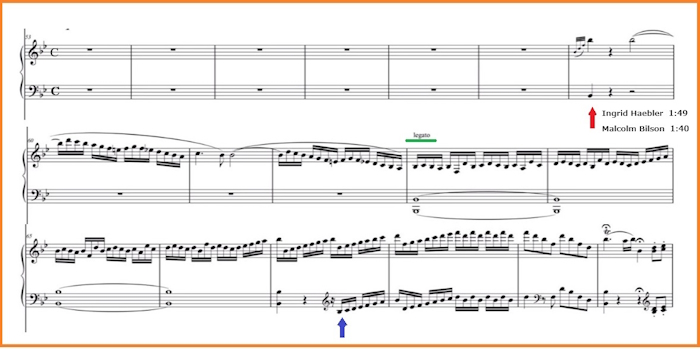

冒頭部分を詳細に聴きくらべる

冒頭部分、始めて独奏ピアノが入ってくるところの楽譜を掲げておく。(You Tube の画面をハードコピーしたもの) この部分を詳細に聴き直しておこう。

1段目、(赤↑) の所からピアノ独奏が始まる。曲の初めからの経過時間を入れておいた。

2段目、(緑_) のところに "legato" という発想記号が記されているのは、お笑いです。素人の私でも断言できるのだが、この "legato"

は 100% モーツァルトが記したものではない。

出だしから「怒濤の下降音型」を二回繰り返した。お疲れさん、ここからは「緩やかな漸次上昇」になるし、左手で「主音 = 変ロ」全音符の通奏低音も鳴るからレガートで良いよ、という楽譜校閲者の親心だろうか? 左手の「変ロ」が "タイ" で結ばれているので(こちらの方は、モーツァルトの記譜どおりであろう)、二小節文がまるまるレガートで演奏されるから、レガートで良いと、安心してしまったのだろうか。

ちなみに、この項目に関しては、この記事も参考にしてください。

大井駿「楽語にまつわるエトセトラ」その17

大井氏によると、ベートーヴェンがモーツァルトのクラヴィーア演奏を聴いて「音が跳ねていて、指が踊っているような演奏だった。手が空を切っているようだ」と評した、とのこと。オレはレガートが大好きだが、モーツァルトはとんでもないスタッカート野郎だった …… (ベートーヴェン談)、というわけだ。ただし、この逸話の出所が何なのかは確定できていないようだが。

3段目、(青↑) のところから、両手で、2回の十六分音符急上昇がある。これは、次に登場するクラヴィーアによる主題回帰への、いわば助走部分である。ここで一気にテンションを上げる。その高揚感を保持したままクラヴィーアによる主題再現に突入する。だから、この一瞬の助走と踏み切りが上手くいかないと、テンポがだれてしまう。

モーツァルトはこの曲を、木管楽器が補強されていることもあり、「大きな協奏曲」と呼んでいる。また、「ひと汗かかせる」、次の「『ニ長調(16番)』よりむつかしい」曲だ、とも言っている。だから、そんな風に演奏されなければならない。だが、テンポがだれてしまうと、再現される主題が何かしら諧謔的な旋律に聞こえてしまうのだ。ここでのヘブラーは、何とか上手く切り抜けたようだが …… 、

作曲家の創作する心を推しはかり、それに寄りそうならば …… 、

この楽章は、先に進むにしたがって、クラヴィーアの十六分音符が、縦横無尽に音場を駈けめぐるようになる。フォルテピアノでは、十六分音符の飛翔が出現するたびに、あたかも螺旋階段を昇るように高揚感が昂まってゆく。モダンピアノでも十六分音符はたしかに飛翔している。だが、それは常に端正さを保持した水平飛行であり、次第に高揚してゆく上昇感覚が伴わないのだ。

この曲はすでに古典である。古典とは、どのように再現されようが、それなりの感興をもたらす。だから、「常に端正さを保持した水平飛行」で満足できるのなら、それでも良いかもしれない。でもこの曲の成り立ちを振りかえってみよう。

1781年、文字通り「足蹴にされて」モーツァルトはザルツブルグの宮廷から追い出される。彼は単身ウィーンに赴く。自分の庇護者であり、教育者であり、また抑圧者でもあった、父親と決別しての旅立ちである。この時、モーツァルト、25歳。彼の自由を求める独立心がそうさせたのだ、と書く評伝が多いが、実際はそうではないだろう。彼は宮廷と父親から愛想を尽かされた、というのが本当のところではなかったか。たいそう心細かったに相違ない。何せ「クラヴィーアのモーツァルト」と言われた人だったのに、持参するチェンバロもなかったのだ。

だが彼は、とりあえずの成功を収める。予約音楽会でのクラヴィーア演奏が、その成功と飛躍のシンボルであった。そこで彼は二回目の予約演奏会を企てる。そのために、彼はウィーンの聴衆の好みを見極めて、木管楽器が活躍する「大きな」協奏曲を書いた。それがこの曲なのだ。

この曲には、ピアノ協奏曲で言うなら『ニ短調 K.466 - 20番』以降の曲に見られるような、光と影の交錯に彩られた〈深さ〉は見られない。ここにあるのは、どこまでも楽観的な幸福感と上昇にむかう躍動感、である。

このような、モーツアルトの創作の精神に思いをはせ、それに寄りそうなら、どのような表現が最善なのか? 「常に端正さを保持した水平飛行」がそうである、とは思えない。だから、フォルテピアノによる演奏にこだわる演奏家が存在するのだ。

演奏例の三、クリスティアン・ツァハリアス の演奏を聴く

前回からたびたびクリスティアン・ツァハリアスの名をあげているが、『K.450 (15番)』第一楽章、演奏例の三つめとして、彼の演奏を聴いていただきたい。

先に私の意見を述べておく。演奏速度はフォルテピアノと同様で快速。演奏時間は、10分26秒。今回聴いた三例は、全員が同じモーツァルト自筆のカデンツァを弾いているので、それによる演奏時間の差はない。あくまで演奏速度の違いによる。「連続する十六分音符」に注目すると、打鍵は強く、モダンピアノでの演奏であるにも関わらず「ソフトに撫でるように」は弾いていない。音色はタイトで、特に低音域での豊かすぎる余韻は抑制されている。モーツァルトの他の作品や、もう一人シューベルトの演奏を聴いてみても、音色の傾向は同じで、可能な限りフォルテピアノの奏法に近づけているように感じる。

あくまで「録音で聴くかぎりにおいて」の推理であるが、また、ピアノ演奏の実際には疎い素人の見立てではあるが、彼には「打鍵の工夫」があるのではないか、と思う。「鍵盤を叩く」のではなく、「鍵盤を撫でる」のでもなく、「打鍵は力強いのだが、完全に打ち込まず、ストロークの途中で寸止めしている」ような感じ、といえば伝わるだろうか。もしピアノ演奏に習熟されておられる方がおられたら、ご教授いただきたい。 下のジャケット・イメージをクリック

ツァハリアスの演奏で『ピアノ協奏曲 ニ短調 K.466 - 20番』を聴く

素晴らしい演奏です。ただ単に、演奏技法の問題としてフォルテピアノ式奏法を「真似た」だけでは、聴く側にこのような感銘を与えることは出来ないと思う。おそらく彼は、作曲家の精神に、自分の演奏スタイルを寄りそわせようとしているのだ。どういうことか。

プロの演奏家なら、まずしっかりと譜面を読み込むだろう。次に、先人たちの優れた演奏の比較検討をするだろう。そして第三段階として、自分のスタイルを紡ぎ出す作業に入る。だが彼は、その第三段階に入る前に、作曲家をその作品の創造に駆り立てたものは何だったのか、作曲家がその作品に何を託したか、を探ろうとしているのではなかろうか。いわば巫女のように作曲家の精神に取り憑かれる状態に自分を置く。その順当な帰結が彼の演奏スタイルなのだ。その結果が、フォルテピアノ風の打鍵であり、速いテンポ設定になり、『トルコ行進曲』におけるシンバルの打撃になった。

彼は、『ピアノ協奏曲 ニ短調 K.466 - 20番』でも、その憑依のプロセスを垣間見せる。最終楽章の途中、自作のカデンツァに入る直前で、『ドン・ジョバンニ』序曲冒頭のニ短調和音を鳴り響かせてるのだ。それもSPレコードを再生したときのような、かすれた音曲で。聞きながすだけなら、奇をてらった趣向のようにも感じられるが、これも、モーツァルトという人物に寄りそってみれば、その理由が納得できる。

とにかく聴いてみましょう。『ドン・ジョバンニ』のニ短調が響くのは、(5:05)から。

下のジャケット・イメージをクリック

なぜ、協奏曲に『ドン・ジョバンニ』が鳴り響くのか ?

この曲は、1785年2月の予約演奏会で初演された。完成させたのは、何と、その前日である。そしてこの演奏会には、ザルツブルグで分かれたきりの父レオポルドがやってくることになっていた。 映画『アマデウス』が描いているとおり、モーツァルトの精神のなかでは、父レオポルド、『ドン・ジョバンニ』の騎士団長(石像)、レクイエムを発注した謎の人物が、渾然一体となっていた。彼を抑圧する恐れの対象であると同時に、克服し乗り越えるべき対象として。だから「この曲を父に聴かせるのだ、父に自分をみとめさせるのだ」という思いが、まだ作曲されていない『ドン・ジョバンニ』の冒頭につながるのだ。

先ほど、日本のクラシック・ジャーナリズムは「ミーハー親父」の巣窟だ、というようなこと書いた。連中はここでも、余計な小細工だと言って、ツァハリアスを非難したらしい。そのおかげだろう、この録音が収録されている彼のCDセットは、ひどい値崩れをおこして店頭で売れ残っている。ものの値打ちの解らぬ俗物どもめ。

一般に流布している『K.466 - 20番』の解説は、前作からの作風の変わりようと、突然の主調としての短調の出現を解析し損ねて、ウィーンの聴衆も深刻な音楽になれてきた、だの、モーツァルトが格段の成長を遂げた、だのといった、何の根拠もない自然成長論・漸次進化論でお茶を濁している。違うだろ。

モーツァルトはここで、父親に向かっての闘争宣言をしているのだ。

自分は父にたいしてわがままを繰り返している、とモーツァルトは自認している。ウィーンに出奔し、勝手に結婚し、高価なワルター製ピアノを購入した。わがままな自分をこの曲で認めさせようとしている。さらには、ドン・ジョバンニのように、わが身を滅ぼす危険な領域に踏み込んでも、創作者としての生き方を成就させようとしている。

ツァハリアスは、その作曲家の精神と同化しようとする。

だから、カデンツァの手前でドン・ジョバンニの和音が鳴るのだ。

ページの上段へ

--【その22】了--

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ