ゴジラは怖い。神の火を盗んだ我々を罰しに来るのだから怖い。

彼は繰り返し首都に向かい、権力の中枢を破壊しようとする。

これが意味するところを噛みしめるべきである。

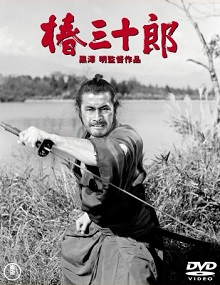

『椿三十郎』

最後の決闘シーン

血しぶき、どばっ! で超有名

黒澤明

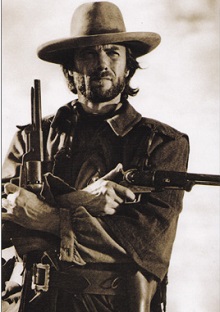

『アメリカン・スナイパー』

照準器の中の母子

狙撃手はこの二人を撃つ

クリント・イーストウッド

『僕の村は戦場だった』

アンドレイ・タルコフスキー

ドミートリイ・シャスタコーヴィチ

初演者 キリル・コンドラシン 指揮の

交響曲第13番『バビ・ヤール』

初演2日後のライブ録音

ヤフオクに出品されたもの

マニア垂涎の一枚である

私はもちろん持っていない

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

『戦争は女の顔をしていない』は

岩波書店から再発売されている。

ああ、これが戦争なのか、

と分からせてくれるスゴイ本

ネトウヨどもが読んだとしたら、

10ページでショック死するだろう。

ページの上段へ

『改憲論』および『改憲論者』の徹底的批判 −− その3

(平成28年9月7日)

倫理性とは古典から「かっこよさ」を学ぶことである

久しぶりに黒澤明監督の『椿三十郎』を観た。前回の記事をアップした日の夜、突然この映画のいくつかのシーンが意識の上層に浮上してきたのである。ビデオを再生し始めてすぐ、何故この映画が観たくなったのか、その理由に思い当たった。昼間記事を書くために、読みたくもない長谷川豊の文章を我慢して読んだからである。

青年たちの真面目な行動を鼻先で嘲笑してみせる「大人」の心があまりにも情けなかった。中学生がよくその陥穽に陥るような、初源的イジメの構図そのままではないか。この男、四半世紀たっても、まだそれをやっている …… 。後を引く気分の悪さを払拭するには、義憤を感じ行動に駆られた若者に、心ある「大人」ならどのように対応すべきか、という見事なお手本をもう一度観てみる必要があったのである。

江戸時代。某藩。九人の若侍たち(加山雄三、他)が次席家老の悪事に気付き、それを暴こうと躍起になっている。だが老練な古狸どもを相手にするには若者たちはあまりにも未熟である。敵の正体が見抜けていない。激情に駆られ思いつくままに行動しようとする。たまたま談議の場に居合わせた素浪人(三船敏郎)が、オレも合わせて十人だ、と話に加わってくる。危なっかしくて見ていられない、からである。

若者たちはたびたび浪人の機知と武勇に助けられる。しかし若者に迎合する気配を見せない浪人に、若者たちはなかなか恭順の意を示さない。だが監禁されている城代家老(伊藤雄之助)を救出する行動を共に行うことで、次第に師弟の関係が形成されてゆく。

この映画は黒澤作品の中では最も娯楽性に傾斜した作品だと言われているが、それでも私たちに様々なことを教えてくれる。一見すると、未熟な若者が世間知に長けた大人に助けられる話、のように思える。しかし浪人の方も、若者の義憤に参画することで、今まで素浪人であったことの意味と、今後も素浪人であり続ける意志を確認するのである。監禁されたままの城代家老(伊藤雄之助)も、浮世離れした奥方(入江たか子)も、あの若者たちが黙しているはずは無いと信じているから、平常心のままでいられたわけである。このお互いに影響を及ぼしあう若者と大人の関係が清々しい。

現実世界において、残念ながら私たちは、なかなかこの映画の若者や浪人者と同じように行動することは出来ない。しかしこの映画を共感をもって観た者なら、あのような場面に遭遇したら自分も同じように行動したい、と願うだろう。何故なら、あのように振る舞うことが断然「かっこいい」からである。かっこいいお手本の通りに、自分も振る舞いたいと願う心。これが倫理性と呼ばれているものの正体なのである。

主人公の素浪人は、名を問われて、椿三十郎、と答える。前作『用心棒』の桑畑三十郎の例に倣ったわけだ。だが、もうすぐ四十郎だが、と戯れてみせる。長谷川よ、お前もほぼ同じ年齢だろう。少しは大人としての分別をわきまえたらどうだ。

さきほど「中学生がよくその陥穽に陥るような初源的イジメの構図」と言った。多くの場合、自分をイジメに向かわせる本当の原因が「世の不条理」にあることに気付いて、比較的短期間にこの陥穽から抜け出すことができる。ただし、生真面目に、愚直に、その不条理に向かって行くには、ちょっとした勇気を喚起する必要がある。長谷川が、四半世紀たった今でも、中学生水準のイジメ・スタイルから抜け出せずにいるのは、この「ちょっとした勇気」を持ち得なかったからである。だから、この「ちょっとした勇気」を獲得した仲間たちに対する劣等感を、彼らを無視し嘲笑することによって緩和しようとした。つまり、イジメとは、世の不条理に対する屈服感と、それに向かう勇気を持ち得た人たちに対する劣等感の、裏返しなのである。

しかし人生は長い。その後いくらでも誤りを是正する機会はある。しかるに彼が半世紀たっても愚かな中学生のままでいるのは、この『椿三十郎』のような、倫理性を教えてくれる古典的作品に触れてこなかった、というだけのことである。つまり、ただ不教養だ、というに尽きる。

何も『椿三十郎』に限らない。古典と尊称されるほどの映画なら、どの監督の、どのような作品であっても、そこから多くの「かっこよさ」つまり倫理性を学ぶことができる。原作となった山本周五郎を読んでも同じことが言えるだろう。本屋や図書館の書棚には、時代小説に限定しても、藤沢周平やら、司馬遼太郎やらの作家たちが、まさに綺羅星の如く並んでいる。長谷川はこのような一般教養をずっと無視してきたのである。哀れとしか言いようがない。以上、前回記事の前半部分へのおさらいをかねて。

人を殺さざるを得ない立場に追い込まれた場合、人間は ……

前回の後半では「人を殺すための予算」という言葉に気色ばんでみせる人たちへの批判を行った。その締めくくりで「自国民に銃口を向けようとした自衛隊の話にこだわりたい」と述べた。実弾を充填し出撃の準備をした隊員たちや戦車を走らせた隊員たちは、何を思い、何を考えていたのかを確かめたいからである。

30年後の 1990年、朝日新聞の取材に当時の戦車隊長が応じている。原資料に当たれなかったので孫引きになるが、引用しておこう。

北富士演習場で演習中に突然「戦車部隊を東京に持っていって暴徒を鎮圧し、主要政府機関を守れ」との命令が下ります。暴徒鎮圧用の電機鞭なども用意したようです。その時彼は、デモ隊は戦車を見たら逃げてほしい。逃げてくれなかったらどうするんだ、本当に俺は、日本人を殺す殺すことになるのか。そう思って戦車を運転する手が震えたといっています。

------ 福井紳一『戦後日本史』262p.

撃て、の命令があれば人を殺さざるを得ない立場に追い込まれた人間は、その後も、同じ人間として存在しうるのか? 人間性の統合としてある人格が、そのまま無傷で存続しえるのか? 幸いにして

1960年安保の場合、最終的な出撃命令は出なかった。隊員たちは人を殺さずに済んだ。それでも彼らから体験を聞き出すには、三十年という時間の経過が必要だったのである。

では、実際に人を殺してしまった場合はどうなのか。戦場においては、これが不可避の現実である。

このテーマにズバリそのまま切り込んだ映画がある。クリント・イーストウッド監督の『アメリカン・スナイパー』(2014年)である。

『アメリカン・スナイパー』に戦争のリアリティを見る

映画は始まると同時に、一気に核心へ向かう。ワーナー・ブラザーズのロゴが出ると、拡声器を通したアザーン(イスラムの礼拝への呼びかけ)と戦車の地響きが聞こえる。最初の絵はこちらに向かってくる戦車。重装備の歩兵部隊が周囲を警戒しながらゆっくりと進む。ある建物の屋上で、二人の兵士が腹ばいになり、海兵隊の動きを見守っている。

少し先で明らかになるのだが、この街は「中東の西部」ファルージャ。屋上の兵士の一人は狙撃兵。敵の狙撃者やゲリラ攻撃から見方の部隊を守るのがその任務。もう一人は狙撃兵の護衛。他から得た知識なのだが、狙撃兵は照準越しに射撃目標の一点のみを凝視するので、全体の把握ができない。また射撃の反動で銃が大きくぶれるので、命中したかどうかも自分では確認できない。だから護衛がいる。

二人は、暑い、砂塵が犬のクソみたいに臭い、と軽口を交わす。余裕があってのことではない。緊張が限度に達しているのだ。次々と建物に突入してゆく歩兵部隊。

狙撃兵の照準の中に一人の男が現れる。狙撃兵は無線で上官に報告する。

狙撃兵:男が一人、部隊を見ながら携帯で話しています。

上官 :動きを報告しているようなら、お前の判断で撃て。

護衛兵:女に電話しているだけかも。

男は建物の中に入る。一瞬和らぐ緊張。だが今度は、建物の玄関から母子らしき女と子供が現れる。

狙撃兵:女と子供が出てきた。

距離200。部隊に近づいています

何か隠し持っています。対戦車手榴弾だ。子供に手渡した。

上官 :女と子供?

狙撃兵:見えますか?

上官 :見えない。判断は任せる。

護衛兵:もし違っていたら、軍刑務所行きだ。

狙撃兵の息が荒くなる。子供が手榴弾を抱えて走り出す。狙撃兵の照準はその子供をとらえる。バンという射撃の音と共に、場面は狙撃兵の少年時代に切り替わる。

狙撃兵の名はクリス・カイル。実在の人物である。"Navy SEALs"(アメリカ海軍特殊部隊)の一員として、四回に渡りイラク戦争の前線におもむく。武勲めざましく、敵のアルカイダ系戦闘員を160人殺害し「史上最高の狙撃手」と賞賛され、敵側からは「悪魔」として懸賞金が懸けられた。

少年クリスは父から与えられたライフルで鹿を射止めたところである。父から射撃の素養は褒められるが、ライフルを地面に置いたことをたしなめられる。クリスは素直にそれを受け入れる。一家の居住はテキサス。父親は「力の論理」を倫理的規範とする、ある種の典型的なアメリカ人。子供に向かって、人間には三種類ある、弱い羊、それを襲う狼、男ならば羊を狼から守る牧羊犬になれ、と訓話を垂れる。クリスはまさにそのとうりの人生を歩もうとする。アルカイダの対米テロが激しくなるのをみて、自ら志願して海兵隊に入る。そして訓練を経て、初めての任務としてにイラク派遣されるまでの前史が描かれる。

ファルージャに向かうジープの中、上司は、建物制圧に向かう海兵隊を監視せよ、何があろうとも彼らを守れ、一般市民はすべて避難させてある、街に残っているのはすべて敵だと思え、と最終の指示を出す。そして冒頭の、建物の玄関から女と子供が現れるシーンに戻る。

今度は、クリスの指が引き金を引き、子供の射殺される様がしっかりと描写される。発射音はサイレンサー付きの、プシュッ、という音。直ちにクリスは二発目を充填する。護衛兵は、すげえ腕だな、と驚嘆するが、女が地面落ちた手榴弾を拾い上げ、戦車に向かって走り始める。女がまさに投げようとした瞬間、クリスは二発目を発射する。女は倒れる。手榴弾は勢いを殺がれて戦車の手前に落下する。

護衛兵:くそ、アマめ。

上官 :見事だ、完璧な判断だ、よくやった。

護衛兵:すげえ。

このとき護衛兵は、喜んでクリスの腕を軽くたたくのだが、クリスは即座に、俺に触るな、と「敵を倒した喜びに共感すること」を拒むのだ。照準器越しに少年の死体を見つめ続けるクリス。

ここまでのシーンだけで、この映画でクリント・イーストウッドが何を描こうとしたかが明瞭に伝わってくる。国家がいかに戦争の大義を説こうとも、現場の指揮官が、撃て、と命じたものであっても、最終的に撃つ決断をして引き金を引くのは一個人としての人間なのだ。このオレが人を殺したのだ。クリスはこの後、優れた狙撃手として次々と武勲を重ねてゆく。母国の人々は「史上最高の狙撃手」として賛美し、彼は英雄として奉られるようになる。だが国家や社会がどれほど賛美のシャワーを浴びせかけても、彼の心に平安が訪れることはない。クリス個人としては、決して眼を逸らすことができない「オレが殺した死体」を増やしたことにしかならないのだ。その武勲の数だけ。

彼は次第に以前のクリスでは無くなってゆく。休暇で帰還しても、心が安まることが無い。彼は凄まじい自制心で感情を制御し、狼から羊を守る牧羊犬として家族に接しようとするが、周囲との溝は深まってゆくばかり。退役後は、自分と同様に "PTSD"(心的外傷後ストレス障害)に苦しむ退役軍人たちを支援する活動に勤しむのだが、かれの孤立感はさらに深まる。そして、ほとんど自死を選ぶかのように、重度の "PTSD" 患者の銃弾に我が身をさらすのである。これが戦争という人殺しのリアリティなのだ。

非戦闘員という概念の幻想

もう少し、映画で話を進めよう。

アンドレイ・タルコフスキー監督の初期の作品に、『僕の村は戦場だった』(1962)がある。

原題は『イヴァンの子供時代』。これではロシア民話のようだと判断したのだろうか、日本の配給会社は「戦場」という文字をを含んだ邦題を作った。この邦題からは、少年の住まう平和な村が戦争に蹂躙された、という風な「戦争被害者」的立場を描いたリアリズム映画のイメージがわく。だが中身は全然違う。ドイツ軍が進軍してきて少年の村は戦場となり、両親と妹は死んでしまう。と書けば、邦題のイメージどうりになるのだが、映画はその後から始まる。十二歳のイヴァン少年は、ソビエト軍の斥候兵として登場するのだ。

敵陣の偵察を終えるが、ドイツ兵に阻まれて上司と落ち合うことができない。そこで一人で川を渡りソビエト軍の陣地までたどり着く。陣地の指揮官は怪しんでいろいろと質問するのだが、イヴァンは説明を拒み、司令部の中佐に連絡せよ、とだけ言う。機密情報は上司にだけ報告するという一人前の斥候兵になっているのである。司令部の大人たちは、無事帰還したイヴァンをモスクワの幼年学校に入れようとするのだが、少年はこれに従わず、兵士として参戦し続けることにこだわるのだ。

初期の作品とはいえ、この映画はすでにタルコフスキーのスタイルを獲得している。戦争がテーマの映画なのに、戦闘を思わせる音響や雰囲気が画面に侵入してくるだけで、戦闘シーンは一切無い。絵のように美しい風景、幻想的な回顧シーン、その対極にある息詰まる室内劇、これらが交互に現れる。

ソ連という国家体制のなかで、この映画がどのように作られ、どのように認知されたのか、そういった具体的な事情を私は知らない。1962年と言えば『キューバ危機』の年である。政府首脳はいつにもまして文芸による国威発揚を狙っていたはずである。

この年、ショスタコーヴィッチは交響曲第13番『バビ・ヤール』を作曲している。この曲では、ナチスによるユダヤ人虐殺をテーマにしたエフゲニー・エフトゥシェンコの詩が歌われが、ソ連時代となってもユダヤ人迫害が続いていることをほのめかす語句とか、明らかに現政権の政策批判になっている部分とかがあって、初演にあたっては一悶着あった。フルシチョフの命令で改作の指示が出る。エフトゥシェンコは渋々詩を書き換えるが、ショスタコーヴィッチは断固曲の書き換えを拒むのである。

映画に戻ろう。今の私たちの感覚から言えば、この映画に民族主義の鼓舞とか国威発揚に繋がる要素はほとんど認められない。しかし、一家惨殺の後一人残された少年が、兵士となってナチス・ドイツへの反撃に向かう、という筋立てに、ソ連の指導部は十分に満足したのかもしれない。だが、私たちが読み取るべきは、もっと別のことだ。

クリス・カイルが、戦地に赴き人を殺した後は、もう以前のクリス・カイルと同じではあり得なかったように、イヴァン少年も、自分の村が戦場になって一家が惨殺された後は、もう以前のイヴァン少年ではなくなっている。いくら勧められても、幼年学校にはいって「普通の」少年に戻ることを拒否している。

ここで思い出されるのが、ベラルーシのジャーナリスト、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチが書いた『戦争は女の顔をしていない』である。イヴァン少年と同じように、自分の村が戦場になった、あるいは戦場になる危機に直面した人々は、たとえ普通の女であってもこぞって兵士になろうとしたのだ。ソ連では第二次大戦に従軍した女性兵士たちは100万人を越えた、と伝えられる。第二次大戦中、自分の村が戦場になったという過酷さにおいて際立つのは、ソ連と中国であった。だからこの二国の、正規の戦闘員でない人たちの戦死者数は、桁違いに大きい。

クリス・カイルが最初に殺したのが少年と女であったことを思いだそう。人の住まう土地を戦場とする限り、男子の正規戦闘員同士の「フェアな戦い」などは、あり得ない幻想なのである。戦争は、男を殺し、女を殺し、子供を殺し、老人を殺し、そして味方をも殺す。殺した側には一生消せない悔恨が残り、次には、「殺された側」が「殺す側に」転化する。殺人と悔恨の無限の連鎖。これが戦争という人殺しのリアリティなのだ。

正体は、ただ 怠け者 で 不教養 なだけ

安保法制だとか憲法改正だとかを安易に口にする人たちには、この「戦争のリアリティ」が決定的に欠如している。戦争とは何か、を真面目に考えたことがないのだ。戦争体験者が次々と鬼籍に入る今となっては、書かれた記録に向かうこともしない。例にあげた映画など、まともに観たこともないだろう。そう、つまり彼らは、ただ怠け者で不教養なだけ。これが事の本質である。

そんな彼らが、「人を殺すための予算」という言葉に気色ばんでみせるのは、ただ「左翼的な言辞」に反発しているに過ぎぬ。それを「右傾化」とか「右翼的」とかいう言葉で批判する人もいるが、私には、彼らが右翼的思想を持ち合わせているとは、とうてい思えない。ましてや彼らが真面目な「保守主義者」であるわけがない。リーダーである安倍がそうであるように、「聞きかじり」と「うろ覚え」で理論武装し、「傍流イジメ」で団結しているだけのことなのだ。

ページの上段へ

−−【その3】了−− 『改憲論』と『改憲論者』の徹底的批判 目次へ