ゴジラは怖い。神の火を盗んだ我々を罰しに来るのだから怖い。

彼は繰り返し首都に向かい、権力の中枢を破壊しようとする。

これが意味するところを噛みしめるべきである。

『プラトーン』のDVDパッケージ

『プラトーン』のDVDパッケージ

左:バーンズ曹長

(トム・ベレンジャー)

右:エリアス軍曹

(ウィレム・デフォー)

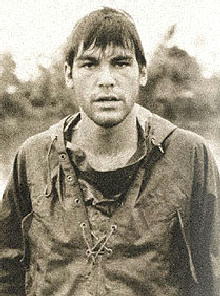

主人公のクリス

(チャーリー・シーン)

クリスはオリバー・ストーン監督の分身である。チャーリー・シーンの父親であるマーティン・シーンは、これより前『地獄の黙示録』で主人公のウィラード大尉を演じている。

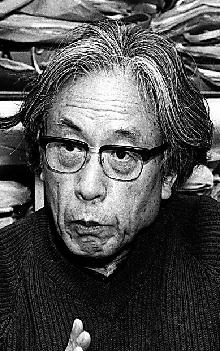

若き日のオリヴァー・ストーン

海兵隊の一員としてヴェトナム戦争を闘った。

原水禁世界大会に参加するため、ヒロシマを訪れたオリヴァー・ストーン。2013年8月6日。

"M26 grenade"

Wikipedia 英語版には、

ヴェトナム戦争で米陸軍と海兵隊に支給された。多くの "fragging" に使われた、とある。

『真空地帯』のポスター

歩兵第三十七聯隊の塀を乗り越えようとする木谷一等兵(木村功)

山本薩夫

野間宏

ページの上段へ

『改憲論』および『改憲論者』の徹底的批判 −− その4

平成28年9月22日

戦争とは敵をやっつけることだ、と単純に思い込んでいる人たちが多くいる。前回、このような戦争のリアリティ喪失に対し、男子の正規戦闘員同士の「フェアな戦い」などはあり得ない幻想なのである、と批判した。戦争は、男を殺し、女を殺し、子供を殺し、老人を殺し、そして味方をも殺す。今回はこの「味方をも殺す」という点から話を始めたい。

映画『プラトーン』と "fragging"

味方を殺す、という言葉で真っ先に思い出されるのは、映画『プラトーン』(1986年:オリヴァー・ストーン監督)である。ビデオのパッケージにもなっているエリアス軍曹絶命の場面は、観た者の脳裏に焼き付いて離れない。

NVAの銃弾を何発もエリアスは背中に受け、倒れては立ち上がる。それは鞭打たれるキリストのようだ。ついに力尽きたエリアスは天に向かって両手を伸ばす。神に何かを訴えているように見える。シナリオには「エリアスは磔刑になった(Crucified)」と書いてある。これを演じたウィレム・デフォーは後にスコセッシの『最後の誘惑』(1988)で本当にキリストとして十字架にかけられる。

−−− 町山智浩『ブレードランナーの未来世紀』148p.

エリアス軍曹は、この場面で描かれているように、最終的には北ベトナム正規軍(NVA)に取り囲まれ撃たれて死ぬ。しかしその前に、部隊のリーダーであるバーンズ曹長に撃たれているのである。戦闘の混乱による誤射ではなく、故意に。

バーンズ曹長は百戦錬磨の優れた指揮官として映画に登場する。酒とドラッグに逃避する兵隊たちのなかにあって、彼は常に鉄の意志でもって冷静であろうとする。部下たちから尊敬され、士官学校出の小隊長を差し置いて実質的に部隊を指揮している。しかし度重なる自らの負傷(その顔面がすごい)と、次々と部下を失うことでベトナム人に対する憎悪をつのらせ、ある村で村民の虐殺行為を繰り返し行う。遅れて現地に着いたエリアス軍曹はこれを咎め、両者の対立関係は和解できぬレベルに達する。

翌日の戦闘は悲惨であった。優位に立つ北ベトナム軍の機関銃掃射で部隊は前進を阻まれる。その機関銃陣地に向けて放たれたはずの砲弾が味方の上に降り注ぐ。味方の仕掛けた起爆装置に引っかかる。死傷者が続出する。主人公のクリスは自制心を失って敵陣地に突進する。クリスはオリヴァー・ストーン監督の実体験をそのまま再現しているのである。しかしこのカオスの渦中にあっても、エリアス軍曹は冷静である。もう一度、町山智浩さんの文章を引く。

エリアスは一人で敵地の奥深く入り込んでいた。野生の鹿のように軽やかに森を駆け抜け、次々に敵を仕留めるエリアス。その口元には思わず笑みが浮かんでいる。戦いという至上の快楽に酔いしれるアパッチの戦士の前にバーンズが現れた。告発したとはいえ、友軍であるバーンズにエリアスは微笑む。それをバーンズは撃った。エリアスが軍法会議で証言する前に始末したのだ。

米軍が撮影への協力を拒んだ最大の理由はこの部分だ。米兵が米兵を殺すなんてとんでもないというわけだ。「七一年にアメリカ兵によるアメリカ兵の殺人は五百八十五件と発表された。実態はその四倍くらいあっただろうな」とストーンは言う。

−−− 同上 147p.

このあと町山氏は「米兵同士の殺し」を表現する言葉として "fragging" を紹介している。調べてみたら "Wikipedia"

英語版には "fragging" で一項目が設けられていて、かなり詳しい解説が書かれている。英語版以外でも、記述は簡略化されているが八カ国で項目となっている。残念ながら日本語版には無い。英語版の冒頭部分を訳してみよう。

フラギングとは、友軍の兵士を故意に殺害すること、あるいは殺害未遂を表す言葉として用いられる。通常、殺されるのは将校もしくは下士官である。この言葉はヴェトナム戦争時、アメリカ軍の兵士たちによって作られた。使われたのは破片手榴弾(fragmentation

grenade)。偶然の事故を装ったり、敵との戦闘の混乱で被弾したかのように見せかけて使われた。現在では意味が拡大し、友軍兵士の故意の直接的殺害を指す一般的な言葉として用いられることも多い。

https://en.wikipedia.org/wiki/Fragging

『督戦隊』と映画『真空地帯』

ここまで書いてきて、『督戦隊』と言う言葉を思いだした。こちらの方は "Wikipedia" の日本語版にも項目がある。

督戦隊(とくせんたい)とは、軍隊において、自軍部隊を後方より監視し、自軍兵士が命令無しに勝手に戦闘から退却(敵前逃亡)或いは降伏する様な行動を採れば攻撃を加え、強制的に戦闘を続行させる任務を持った部隊のことである。兵士の士気を上げる為の手段であり、司令官が「死守」を命じると兵士は文字通り死ぬまで戦うことになる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9D%A3%E6%88%A6%E9%9A%8A

私が「督戦隊」という言葉を知ったのは、二十歳代の終わりごろである。当時勤めていた会社の上司が教えてくれた。彼は、私の父と同じぐらいの年齢であった。父は太平洋戦争末期に徴兵され入営したが、幸い戦地に赴く事なく終戦を迎えている。だが、この上司が兵役に採られた(取られた?)のか免れたのか、私は知らなかった。彼は自分の戦争体験を一切語らなかったし、私も尋ねてみることをしなかったから。当時、酔えば軍隊時代の思い出話をとくとくと喋りだす男が多くいた。話すうちに彼らがそっと忍び込ませる虚偽がグロテスクで、宴席などでそういう男たちと同席すると、私はいつも話がそちらに向かわないようにと念じていなければならなかった。だから戦争体験を語ろうとしないこの上司は、安心して一緒に飲める相手だった。その彼があるとき、どういう話題からそういう展開になったのかまるで記憶に無いのだが、とつぜんこの『督戦隊』の話を始めたのである。

君たちは知らないだろうが、陸軍には「とくせんたい」というものがあった。攻撃が開始されると「とくせんたい」は部隊の最後尾に付く。連中が狙うのは敵ではない。自軍の兵士の背中なんだ。日本の兵隊は教育ができていて死をも恐れず突撃したというが、あれはウソだ。渋って前進しない奴や、脇にそれて逃亡する奴がごまんといた。それを牽制するのが役目だ。兵隊が前進を渋ると発砲して威嚇した。敵前逃亡と見做される行動をとると容赦なく撃たれた。それが大日本帝国陸軍の本当の姿だった。でもね、前線に行った連中なら、この「とくせんたい」には隠されたもう一つの役目があることを知っていた。戦闘状態になると、その混乱に乗じて上等兵を撃とうとする奴がいっぱいいたんだ。敵より上等兵の方が憎かった。普段からイジメ抜かれているからね。そいつらを撃つのが「とくせんたい」の本当の任務だった。

ここまで明瞭に語られた事実は衝撃的で、だからこそ話の前後は忘れているのに、この部分だけはほとんど一言一句まで覚えているのだが、心の底では、ああ、やっぱり、という思いで聞いていた。何故なら、子供の頃から、旧日本軍の悲惨な実態は「歴史的事実」として見聞きしていたからである。

例えば『真空地帯』(1952年;山本薩夫監督)と言う映画が、繰り返しテレビで放映されていた。映画の最後のほうで、木谷一等兵は連隊からの脱走を図る。塀の上まで体半分乗り出しているのに、追ってきた同僚兵士たちに寄って集ってひきづり下ろされ泥水の中に倒れ込む。気がつくと隣で観ていた父が泣いているのである。彼は大阪人の多くがそうであるように、軍隊での経験も、いかに自分が要領よく振る舞っていたかを、面白おかしく得意げに喋るのを常とした。しかしそれは気易く語ることのできる「事実の片側だけ」だったのである。

高校に進んだころ、順次刊行されていた『筑摩現代文学大系』の『野間宏集』の中に『真空地帯』を見つけ、この話が作者野間宏の実体験を基にしていることを知った。当時の私はかなり重篤な病を得ていて、たびたび高校を早引けしてトロリー・バスに乗り、法円坂の国立大阪病院まで通っていたのだが、この病院こそ、『真空地帯』の舞台となった『歩兵第三十七聯隊』の跡地に建てられていることも分かったのである。これは単なる偶然以上のものでは無いのだが、例えようも無い身体の怠さと間歇的に襲来する激しい痛みに苛まされる日々にあって、あまり効果のなさそうな診察を終え、病院の表に出てみると、だだっ広い空間があり、まさにこの場所であの悲惨な出来事があったのだ、ということを奇妙に思い知らされた。

…… あれは自分の生まれるほんの数年前の事だったのだ。

リアリティの喪失を虚構のナショナリズムで補填する人たち

『プラトーン』について書いている時に、「督戦隊」という言葉を思い出した。長い間忘れたままでいたのは、昨今は戦争について書かれた文章を読んでも、ついぞこの言葉に出会わなかったからである。たとえ批判的に読むのだとしても、戦争のリアリティを欠いた文章ばかりを相手にしていると、こちらの思考まで空疎になっているのではないか。

思い出したついでに、「督戦隊」でネット検索してみた。検索を始めるときは、何か有意義な記事が見つかれば良いなと思う。だが今度もそんな甘い期待感は見事に裏切られた。それどころか、とんでもない曲解が横行しているのを発見した。それも一つや二つではないぞ。出てくるわ、出てくるわ、どのサイトも、どのブログも、どういう精神構造を持てばこのような文章が書けるのかといった俗論が開陳されている。どの文章を例題として引用して良いのかも決めかねる代物だ。仕方が無いので、こちらで勝手にまとめると、こんな風になる。まあ、気力のある人は「督戦隊」でググってみてください。あまりお勧めできませんが …… 。

1、中国とソ連の兵隊は、かり集められた奴隷であった。戦闘になると皆逃げてしまう。だから背後から督戦隊が銃砲で脅かさないと、戦闘にならなかった。

2、日本陸軍の場合はこれとは違う。将校が「前へ進め」と号令をかけ抜刀して先頭に立つ。兵隊は「天皇陛下万歳」と叫んでその後に続く。全員が果敢に闘ったから、日本軍には督戦隊の必要がなかった。

3、南京では、敵前逃亡した中国兵が城門に殺到し、督戦隊がこれを阻止しようとして銃撃を繰り返した。この死者が戦勝国側によって、日本軍による南京大虐殺の犠牲者だと偽装された。

4、第二次大戦においてソ連と中国の戦死者が圧倒的に多いのは、督戦隊が殺した自軍の奴隷兵が多かったからである。

我が眼を疑うとはこのことだ。誤謬が誤謬につながり、誤謬の円環を閉じている。だから語っている者にはその誤謬が見えないのかもしれない。しかし、現物を読めばお分かりいただけると思うのだが(決してお勧めはしませんが)、その語り口は、こんな事を喋れば喜んで聞く奴がたくさんいるはずだ、といった「受け狙い」の雰囲気が濃厚である。卑屈である。「度しがたい日本人」の典型がここにある。

実は、このような理屈は、ずっと以前からあった。むかし私が、酒席での出現に対し身構えていたのは、こういった類いの話であった。しかし所詮酒席の法螺話である。「大東亜戦争」の敗北を受け入れることができずにいる老人たちの繰り言であり、反論するだけ馬鹿を見るアナクロニズムでしかないと、笑って見逃すことができた。実際その通りであって、この酒席の繰り言が、時代の思想として力を持つことはなかったのである。

しかし四十年たった現在では、様相が違ってきている。この法螺話が社会的な力を持つようになってきているのだ。先のサイトの記事には、多くの「いいね」がポチられており、賛同のコメントが多数寄せられている。中を覗けば、ここもまた嫌中・嫌韓サロンの様相を呈しているではないか。何度も述べているように、あのバブル経済期以降、真面目に考える事を止めた怠惰な精神が、思考のリアリティを失った補完物として虚構のナショナリズムを取り込み、汚泥が凝縮するかのように群がり始めている。例の『誇りある日本』がその顕著な例である 私が危機と感じるのは、安倍晋三を首領とする日本政治の中核部分が、この虚構のナショナリズムと密通している事である。

今回は映画『プラトーン』で一本の記事を通すつもりで書き始めたのだが、どんどん横道にそれてしまった。次回はもう一度『プラトーン』に戻って話を続けたい。

ページの上段へ

−−【その4】了−− 『改憲論』と『改憲論者』の徹底的批判 目次へ