ゴジラは怖い。神の火を盗んだ我々を罰しに来るのだから怖い。

彼は繰り返し首都に向かい、権力の中枢を破壊しようとする。

これが意味するところを噛みしめるべきである。

-------------------------------------

アメリカのポピュリズムは、トランプ氏が始めてのことではない。

20ドル紙幣にその肖像がデザインされているのは、第7代大統領アンドリュー・ジャクソン。普通選挙で選ばれた最初の大統領。その選挙運動のやり方が、まさにポピュリズムそのものだった、と言われている。議会制民主主義における選挙というものが、そもそもポピュリズム的要素を含むものならば、その行き過ぎに歯止めをかけるのは、各政党の確固とした政治政策しかない。いま懸念されるべきは、ポピュリズムの増長より、政治政策の枯渇の方であろう。つまり今の自民党は、政策政党であることを止め、自らがポピュリズム化しているのである。

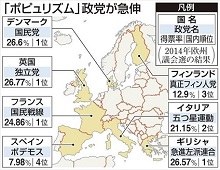

欧州の主な反EU「ポピュリズム」政党

(2015/1/6 産経ニュース より)

-------------------------------------

『フルメタル・ジャケット』

『ピース・マーク』バッジと、「殺すために、生まれてきた」という落書きが混在しています。

オープニングに流れるのはジョニー・ライトの『ハロー・ベトナム』。新兵たちが次々と丸刈りにされる。理髪師の動作は荒っぽく、新兵たちは期待と戸惑いの入り交じった表情を浮かべる。彼らの来歴などは一切描かれない。はなから監督の問いかけが始まっている。

散髪が終わると直ぐにハートマン軍曹が登場。罵詈雑言・殴る・蹴るの教練が始まる。切れ間なしに7分弱。演ずるR・リー・アーメイは、実際に海兵隊の教練指導官であった。

-------------------------------------

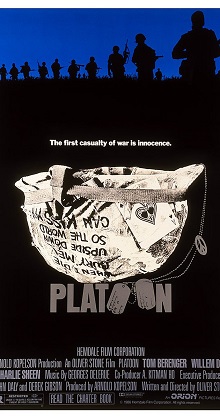

『プラトーン』

ヘルメットの上のコピーを拡大

有名な方にのポスターにも

この言葉があります。

『その4』をご覧ください。

-------------------------------------

『スターリングラード』

この映画は、ソ連軍の狙撃手が主人公で、ソ連軍の立場で描かれている。制作は、アメリカ、ドイツ、イギリス、アイルランドの合作。監督のジャン=ジャック・アノーはフランス人。主演のジュード・ロウ始め、役者はイギリス勢が多い。我々が観ているのは台詞が英語の英語版。敵であることを分かりやすくするため、エド・ハリスはドイツ語で喋る。でも彼はアメリカ人。映画の世界ではナショナリティなんてすでに崩壊しています。

ジュード・ロウ演ずる

狙撃手 ヴァシリ・ザイツェフ。

エド・ハリス演ずる

狙撃手 エルヴィン・ケーニッヒ。

ドイツ系敵役の定番男優。

敵役が渋くて格好いいと

映画がキリッと締まります。

ヴァシリ・ザイツェフ(本人)

-------------------------------------

『アメリカン・スナイパー』

ブラッドリー・クーパー演ずる

狙撃手 クリス・カイル。

本物に似せるため体重を増やした。

サミー・シーク演ずる

狙撃手 ムスタファ。

クリス・カイル( 本人)

ページの上段へ

『改憲論』および『改憲論者』の徹底的批判 −− その9

平成28年12月05日

『日本型ポピュリズム』へのなだれ込み

本稿の『その4』で、映画『プラトーン』を例題にして、戦争とは何か、を考えていた。もう少し考えを進めようとしていたら、安倍晋三の国会所信表明演説における「海上保安庁、警察、自衛隊の諸君に、心からの敬意を表そう」発言や、大阪府警機動隊員の「土人」「シナ人」発言などが飛び出してきて、話がそっちの方に飛んでしまった。あのような度し難い人たちはいつの世でもいるものだ、と思ってはみたものの、自民党副総裁の高村某、大阪府知事の松井某、沖縄及び北方対策担当大臣の鶴保某と、それを擁護し追随する発言が次々と湧いて出て、そのあまりの非常識さに黙っておれなくなったわけだ。

安倍の演説は、『その5』で指摘したとおり、国家公務員の長たる総理大臣が、国会という公的な場面で国民に向かって憲法改正をけしかけるという憲法違反にまで及んでいる。だが、それ以上に許しがたいのは「言いたいことを言ってもいいのだ」といった『日本型ポピュリズム』のスタイルを、首相自らが手本として示していることである。あの機動隊も、松井も、鶴保も、虎の威を借る狐の喩えどおり、あの安倍の発言に力を得ているに違いないのだ。

しかし最も悲しむべきことは、野党やジャーナリズムが、これらの虚言・妄言をきっちりと批判する論理性を喪失していることである。この『日本型ポピュリズム』の増長にもピクリとも反応しない。『その5』以降の4回分の記事は、本来なら野党とジャーナリズムが展開すべき内容のものである。まことに残念なことであるが、私ごときが貧しい知識を振り絞って批判を代行してみても、社会的には大きな力とはならないのだ。

映画『フルメタル・ジャケット』の分かり難さ

前回は、機動隊員への教育・訓練とはどのようなものか、について述べた。最後に、その本質として「シゴキ・イジメによる徹底的な人間性破壊」を初めとする6項目を提示した。それを書きながら、私の下手な「まとめ」を並べるより、一本の映画を紹介すれば済むことじゃないか、と気付いた。

その映画とは『フルメタル・ジャケット』である。先に取り上げた『プラトーン』の翌年に公開された映画である。ということで、映画の話にもどろう。

1986年 『プラトーン』 オリバー・ストーン

1987年 『フルメタル・ジャケット』 スタンリー・キューブリック

このサイトのトップ・ページに『2001年宇宙の旅』の最後のシーンを借用させてもらっている。スタンリー・キューブリックは最も好きな映画作家の一人である。彼の映画の多くには、映画表現の枠を越える「何か特別なもの」がある、と私には思える。だから主要な作品は繰り返し観ている。近在の図書館にはヴィンセント・ロブロット(著)の『映画監督 スタンリー・キューブリック』という分厚い本が置いてあって、私は何度も借り出して読んだ。多少の勉強もしているのだ。

だが正直に言って、『フルメタル・ジャケット』だけは少々「ピンと来ない」部分があった。彼の映画には、どの「入り口」から入っても、次第に訳の分からない別の場所に連れて行かれる、という仕掛けがある。観る者は、形而上学的浮遊感といったようなものでグイグイと吸引されてゆく。しかしその連れて行かれた先は、なるほど此処しか無い!、と納得させられる場所なのだ。しかし『フルメタル・ジャケット』は少し違った。連れて行かれた先が、エッ、なぜ此処なの?、という感じ。その理由は、かなり具体的に言葉で述べることができる。

ベトナム戦争が主題の映画であるのに、

1、前半の45分間(2時間弱の映画であるから1/3を越えている)は、アメリカ国内の海兵隊訓練キャンプにおける新兵たちの教育・訓練のエピソードで費やされる。

2、主人公「ジョーカー」は前線で闘う兵士ではない。『星条旗新聞』の報道官に配属されて、戦線を取材して記事を書くのが主な任務である。しかも「ピース・マーク」バッジを着けているような「反戦(?)」兵士である。

3、後半の舞台となる戦場は、熱帯雨林のジャングルや農村地帯ではなく市街地である。

4、砲弾・ナパーム弾・機銃掃射・火炎放射、等による戦いではなく、敵の狙撃主(スナイパー)を仕留める戦いが描かれる。

ねぇ、まるで欧州や中東の市街戦みたいでしょう。それも双方が派手に打ち合う決戦ではなく、膠着状態における持久戦みたいだ。いや、これはこれで、息詰まる戦いが見事に描かれていると思うのだが、私が期待する「キューブリックに連れて行かれる先」とはちょっと違う。

前年の『プラトーン』は(他のどの戦争でもなく)ベトナム戦争のリアリズムを描くことに徹した映画であった。それと同じリアリズムをこの作品に求めてはならない、と思う。映画は、その映画ごとの独自性で評価されなければならない。

また、(あの)スタンリー・キューブリックなのだから、という過度の期待感を抱くことも戒めてみる。スタンリー・キューブリックだけでなく、マーティン・スコセッシとかリドリー・スコットとかいった「超一流の」映画作家たちの作品は、これを観る側の「過度の期待感」が災いするのであろう、世評はいつも芳しくないように思える。(私の偏見か?) と、こんな風に但し書きを付けても、やはり「ピンと来ない」のだ。

自分が表現する立場に立つと謎が解けた

だが今回、『改憲論および改憲論者の徹底的批判』と題して文章を書き、改めて「戦争とは何か」を考えてみると −− つまり、表現する立場で考えてみると

−− スタンリー・キューブリックが『フルメタル・ジャケット』で描こうとしたことが、スッと理解できたように思えた。まこと、一瞬にして霧が晴れたように。

この映画は、いわゆる「反戦映画」ではないと思う。当時(1980年代後半)のアメリカ社会は、ベトナム撤退後の"厭戦"的ムードのなかにあった。よく調べもせずに断言できるわけでは無いが、少なくとも国家が戦争に向かっていた時代ではなかったことは確かであろう。だから、そもそも、時流に抗して戦争反対を叫ぶという意味での反戦映画は成立しない。また、過去のベトナム戦争を振り返って、二度とあの様な戦争を起こしてはならない、戦争体験を風化させてはならないと訴える反戦映画でもない。この映画は、どこをとっても、声高なアジテーションとか政治的プロパガンダは見当たらない。

1980年代後半という時代に注目してみよう。戦争の終わった直ぐ後は、まだ死や破壊の体験が生々しくて、その戦争を題材にした映画など作ることはできない。まさに「それどころでは無い」時代である。だが戦争が終わって15年が経過している。人々はやっと、あの戦争をある程度客観的にとらえる落ち着きを獲得していたのではないだろうか。あの戦争とは何だったのか、と問うべき時期が来ている。時代の良心はそう考え始めた。何も、歴史学的な総括が必要である、という意味では無い。もっと現実的な問題である。戦争という未曾有の体験をした個々人とその精神を、このまま放置したのでは、その傷や悲しみが永遠に癒やされることはない。このままでは、ごく当たり前の日常を取り戻すことが出来ない人たちがたくさんいる。こういった思いが、映画作家たちを駆り立てた。だからこの時期に『プラトーン』『フルメタル・ジャケット』という、ベトナム戦争を真正面から見据えた映画が連続して作られたのである。

二作品 それぞれの独自性とは

『プラトーン』は、オリバー・ストーン監督(1946年生まれ)のベトナムでの実体験を元に作られている。

1967年、彼は自ら志願してベトナムの戦地に赴く。父親は共和党支持のゴリゴリの保守派で、彼自身も、この戦争はベトナムを共産主義から守るための戦いである、と本気で信じていたという。ベトナムに到着した日は彼の21歳の誕生日だった。配属は"LRRP"(Long Range Reconnaisance)『長距離偵察部隊』。『MEDIAGUN DATABASE』というサイトによれば「陸軍内から選抜した優秀な兵士と、訓練したMontagnard(ベトナムの少数部族)とで構成。2〜5名ほどの少人数で敵支配地域深くに潜入し、破壊工作から爆撃/砲撃の誘導と評価、時には暗殺を手がけていた」とある。映画の登場人物の名前も、この時の戦友に基づいているという。だが、戦場で待ち受けていたのは、教え込まれていたこととは正反対の不条理であった。

除隊後、帰還兵士が優先的に大学に入れる制度を利用してニューヨーク大学で映画制作を学ぶ。そこでマーティン・スコセッシの知遇を得て、まさに『タクシードライバー』のトラヴィス同等の生活を耐えながら、8年間かけて『プラトーン』のシナリオを書くのである。だから、ベトナム戦争とはこういう戦争だった、というリアリズムに徹する映画が出来上がった。

一方、スタンリー・キューブリック監督(1928年生まれ)はオリバー・ストーンの親の世代である。ベトナム戦争が激化した時代には40歳代。『フルメタル・ジャケット』までに、すでに14本の映画を完成させている熟練の映画人である。だから彼がベトナム戦争を映画にするなら、ベトナム戦争という「アメリカ人の共通の体験と記憶」を素材に借りて、「戦争とは何か」という本質を描く映画になるのは当然のことである。

ただし、本質を描くと言っても、先に述べた通り、彼の映画はそれほど「解説的」ではない。進むにしたがって、寓意性、象徴性、神話性を帯び、うかうかしていると訳の分からぬまま置いてきぼりを食うことになる。つまり、他の映画同様、観客が主体的に考えることを要求する映画になっている。(この点はもう少し展開すべきだが、手短に話せる内容ではない。別の機会に)

こう考えると、この映画は、前年の『プラトーン』と見事にリンクしてくる。より正確に言えば、『プラトーン』が投げかけた問いに、『フルメタル・ジャケット』が応える、という関係が成立しているように思える。これは、例によって、私の個人的な "見立て" に過ぎないのだが、考えれば考えるほど、正鵠を得たものに思えてくる。

見事にリンクする二作品

私は気付かなかったのだが、『プラトーン』のポスターには、次のようなコピーが記されていることを、町山智浩氏に教えられた。それには二つの意味が含まれていることも。

(町山智浩『ブレードランナーの未来世紀』122P.)

The first casualty of war is innocence.

(戦争で最初に犠牲となるのは "innocence" である)

"innocence"は多くの意味を持つ多義語である。いや、多義語と言うより、言葉が包括する範囲が広い、と言うべきか。町山氏に習って、次の二通りに訳してみた。

A; 戦争で最初に失われるのは、兵士の「無垢な心」である。

B; 戦争の最初の犠牲者となるのは「女・子供・老人といった無垢な人たち」である。

『フルメタル・ジャケット』の、

前半45分は、この(A)を具体化したもの、

戦場を描く後半は、この(B)を具体化したもの、という風に呼応している。

(A)(B)の文言を、そのままチャプターの標題にしても良いぐらいだ。恣意的な我田引水でないことを分かっていただくために、ウィキペディアに書かれている「あらすじ」をそのまま引用しよう。いわゆる「ネタばらし」になるのだが、あらすじがバレても鑑賞の妨げになるような映画ではないので、敢えて引用しておく(引用部分は青字で表示)。

A;戦争で最初に失われるのは、兵士の「無垢な心」である。

ベトナム戦争時、アメリカ海兵隊に志願した青年たちは、サウスカロライナ州パリス・アイランドの海兵隊訓練キャンプで厳しい教練を受ける。キャンプの鬼教官・ハートマン先任軍曹の指導のもとで行われる訓練は、徹底的な叱責と罵倒、殴る蹴るの体罰が加えられ続けるという、心身ともに過酷を極めるものだった。さらに連帯責任による懲罰、訓練生の間で行われるいじめなど閉鎖的な空間で受ける社会的ストレスが次々と描かれていく。落ちこぼれだった訓練生レナードは、ジョーカーら同期生のサポートを受けて訓練をやり遂げ、最終的に射撃の才を認められ高い評価を得るが、過酷な訓練により精神に変調をきたしてしまい、卒業式の夜にハートマンを射殺した後自ら命を絶つ。

(ウィキペディアによる「あらすじ」前半)

「無垢な心」とは自分と他者を愛する心である。これは万人に与えられた生来の属性である。人間は、「無垢な心」を持ったままでは、人を憎悪したり、傷つけたり、殺したりすることが出来ない。だから兵士になる訓練とは、シゴキ・イジメによる徹底的な人間性破壊によって、「無垢な心」を抹消することから始まる。あらすじにまとめられている海兵隊志願兵への「厳しい教練」の内容が、前回『その8』で私が「とりあえずの、まとめ」で書いた、機動隊員の教育の本質6項目と、ピッタリと一致することに注意していただきたい。

軍隊と機動隊とは違う、と仰る方がおられるかもしれないが、国家の暴力装置としての本質に何ら変わるところは無い。1879年の「琉球処分」の時(『その6』で述べた)、あるいは、1960年の「安保改正」の時(『その2』で述べた)そうであったように、警察官・機動隊と軍隊はセットとなって人々の前に立ちはだかる。まずは警察官・機動隊が前面に出るのは、「暴徒の制圧」ではなく「単なる警備」である、という風を装いたいがためである。警察官・機動隊の壁が突破されれば、次には軍隊が出てくるのだ。機動隊員が「警備」にあたって、貸与されている拳銃を保持していないのは、揉み合いになって孤立させられた場合、その拳銃を奪われることを恐れている、ただそれだけが理由である。腰に黒光りするものをぶら下げて、わざわざ物議を醸すようなことをしなくとも、後方には、ふんだんに実射訓練を行った部隊が待機しているのだ。

徹底的な人間性破壊から発生する憎悪を、敵と脱落者に振り向けるのも、機動隊と軍隊に共通。しかし人間性破壊と他者への憎悪には、これで十分だ、満足だという終点がない。自死という人間性破壊の最終形態が、いつも足下にポッカリと大きな口を開けている。

そして、憎悪が、正当にも、その憎悪発生の根源に向かうとき、常に武器を持つ軍隊においては "fragging" 「上官殺し」が頻発する。軍隊は『督戦隊』でこれを防ごうとする。(『その4』で述べた) 映画では、落ちこぼれのレナードは教官のハートマンを銃殺し、即自死して、前半(A)はあっけなく終わる。戦地に赴く前に、上官を殺してしまうのである。

なんと端的な、戦争の本質表現であることか。

B;戦争の最初の犠牲者となるのは

「女・子供・老人といった無垢な人たち」である。

厳しい訓練を耐え抜き一人前の海兵隊員となった彼らは、ベトナムへ送られる。テト攻勢の第一撃を受けた後、前線での取材を命じられた報道部員のジョーカーは、訓練所での同期であったカウボーイと再会し、彼が属する小隊に同行することとなる。ある日カウボーイたちは、情報部から敵の後退を知らされ、その確認のためにフエ市街に先遣される。しかし交戦地帯で小隊長が砲撃で戦死、さらに分隊長をブービートラップで失う。

残る下士官のカウボーイが部隊を引き継ぐも、進路を誤って転進しようとしたところに狙撃兵の待ち伏せを受け、2人の犠牲者を出す。カウボーイは無線で前線本部の指示を仰ぐが、廃ビルの陰に隠れたつもりが、崩れた壁の隙間を抜けた狙撃兵の銃弾に倒されてしまう。残されたジョーカーらは狙撃兵への復讐を決意し、煙幕を焚いたうえで狙撃兵がいるとみられるビルに忍び込むと、狙撃兵の背後を取り、銃弾を浴びせた。虫の息となった狙撃兵の少女は祈りながらジョーカーらにとどめを刺すよう懇願し、ジョーカーは様々な思いの中で拳銃の引き金を引いた。

(ウィキペディアによる「あらすじ」後半)

映画『スターリングラード』(2001年;ジャン=ジャック・アノー)は、ソ連軍の狙撃手ヴァシリ・ザイツェフと、ドイツ軍の狙撃手エルヴィン・ケーニッヒとの闘いを描いたものである。映画『アメリカン・スナイパー』(2014年;クリント・イーストウッド)は、アメリカ軍の狙撃手クリス・カイルとアルカーイダ系武装勢力の狙撃手ムスタファとの闘いを描いている。(『その3』で述べた) いずれも百戦錬磨のスナイパー達であり、主人公は実在の人物をモデルとしている。

この『フルメタル・ジャケット』も敵のスナイパーとの闘いがクライマックスで描かれるが、やっと仕留めた敵は、何と少女だったのである。私は『その3』で「人の住まう土地を戦場とする限り、男子の正規戦闘員同士の「フェアな戦い」などは、あり得ない幻想なのである」と書いたが、アメリカ兵の銃弾は、幼気ない少女を撃ち倒すと同時に、まさにこの「あり得ない幻想」を撃ち砕く。少女は瀕死の重傷を負っているが、まだ息絶えてはいない。少女は自分を撃ったアメリカ兵たちに、殺してくれ、と懇願する。映画はこの時、観る者に判断を迫る。

お前なら、この少女が撃てるか?

私なら、なりふりかまわずその場から逃走したい、と願う。そう考えることが出来るのは、私が映画の鑑賞者だからである。だが、戦場の兵士は、その場から遁走することは許されていない。

戦争とは、そのどちらをも選択できない判断を、兵士に迫る。この悪魔の選択を強いられたものは、もう二度と「普通の生活」に戻ることは許されないのである。

これが戦争の本質である。この映画は、他の無駄な描写は一切省略して、観る者に返答不可能な問いを発することで、戦争の本質を思い知らすのである。

ページの上段へ

−−【その9】了−− 『改憲論』と『改憲論者』の徹底的批判 目次へ