ゴジラは怖い。神の火を盗んだ我々を罰しに来るのだから怖い。

彼は繰り返し首都に向かい、権力の中枢を破壊しようとする。

これが意味するところを噛みしめるべきである。

--勇敢なる水兵 三浦虎次郎--

(画:北蓮造)

「声をしぼりて彼は問ふ、 まだ沈まずや定遠は」(作詞:佐々木信綱)

--軍神 広瀬中佐--

『海軍中佐廣瀬君之大偉勲』

(画:廣瀬美邦)

いかん、部下は、まだ船にいる!

というシーン

文部省唱歌『廣瀬中佐』

「杉野は何処、杉野は居ずや」

銅像も立てられた

--軍神 橘中佐--

橘大隊長・内田軍曹の絵

陸自板妻駐屯地にある

首山堡南方高地山頂陣地にて重傷を負われた橘大隊長を、大隊書記である内田軍曹が仮包帯所へお連れする場面、とのこと。

長崎県千々石町 橘神社に立つ銅像

銅像は繰り返し作成された。

--乃木希典--

--爆弾三勇士---------

これは銅像

ビールの広告になり

レコードになり

運動会の競技種目になった。

--『戦陣訓』--

『軍隊手牒』と同サイズに製本された『戦陣訓』

新聞社が出した解説本

カルタになり

掛け軸にもなった

--実際の戦場では--

水木しげるが繰り返し描く「玉砕」

--教育の現場では--

これは沖縄の学童疎開

ページの上段へ

『教育勅語なぜ悪い? 論』は、なぜ悪い? その5

平成29年05月25日

1890年(明治23年)の発布から、1948年(昭和23年)の廃止に至るまで、教育勅語は大日本帝國における教育の基本理念を示してきたと言われる。実際はどうだったのか。教育勅語復活待望論者たちが夢想するように、その半世紀以上のあいだ、教育勅語の精神に則って見事に学校教育がなされていたという、歴史的事実は実在するのか。教育というものを、正当に、児童や生徒たちの全人格的豊富化という観点から見るならば、残念ながらそのような歴史的事実は無かった、と答えるしかないだろう。

教育勅語が機能したのは、国民の臣民化、占領地域住民の皇民化、という意味においてである。臣民化・皇民化とは、はい、私は臣民です、私は皇民です、と宣言すればそれで済む、と言うようなものではなかった。臣民化・皇民化とは、天皇と大日本帝國のために死ぬことによって成就される概念である。教育勅語には、このことが、誤解の余地の無い筆致で記されている。

教育勅語の実践的媒体としての『修身教科書』

教育勅語発布の4年後、1894年(明治27年)、日清戦争が勃発する。その端緒は 7月29日未明からの『成歓(ソンファン)の戦い』であった。この戦闘で日本軍は、日清戦争の戦死者第一号であると言われる歩兵第21連隊第12中隊の中隊長松崎直臣大尉以下、合計死者34人を出した。その中にラッパ主がいたのである。

ラッパを口にあてがったまま絶命したとも、いやラッパは握りしめていただけで単なる死後硬直だ、とも言われる。このラッパ主は当初「白神源次郎」だと伝えられ、その武勇が盛んに讃えられたのだが、七年後に、それは「木口小平」であった、と訂正される。白神の死因が実は溺死であったことが「不都合」とされたと解説されているが、実際のところはよく分からない。戦闘の現場では「冷静な目撃者」などあり得ないのだから、それは当然のことだろう。だが、このエピソードは、軍国美談として急速に純化され、1903年(明治36年)には教育勅語の実践的媒体である『修身教科書』に登場することになる。

修身の教科書はネットのあちこちに引用されているが、今回、最もまとまった形で見る事ができたのは、『尋常小学校1年生用 修身教科書』(大正7年)であった。前回のコラムと重複するが、改めて流れを再現してみよう。

入学したばかりの児童はまだ字が読めないから、初めは絵だけのページが続くのだが、「十六」で初めてカタカナが出現する。子供たちが『修身教科書』で初めて読む文章は次の通り。その順序にも留意していただきたい。

【十六】 テンノウ ヘイカ バンザイ

(天皇陛下 萬歳)

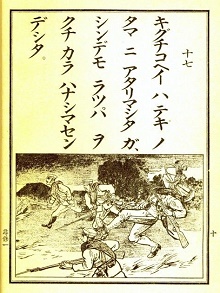

【十七】 キグチコヘイハ テキノタマニ アタリマシタガ、

シンデモ ラッパヲ クチカラ ハナシマセンデシタ。

(木口小平は敵の弾丸に当たりましたが、

死んでもラッパを口から離しませんでした。)

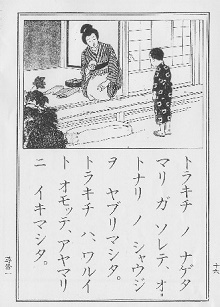

【十八】 トラキチノ ナゲタマリガソレテ、オトナリノ ショウジヲ ヤブリマシタ。

トラキチハ、ワルイトオモッテ、アヤマリニ イキマシタ。

(虎吉の投げた球がそれて、お隣の障子を破りました。

虎吉は悪いと思って、謝りに行きました。)

【十六】【十七】で述べられているのは、

天皇と国家のために見事に死ぬべきこと

(一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ)。

【十八】では、

そのために普段から良い子としてふるまい 徳目を積むべきこと

(以テ智能ヲ啓發シ德噐ヲ成就シ)。

いかがですか。木口小平戦死の逸話を活用して、教育勅語の中核部分が、何のブレもなく、そのまま具体化されているではありませんか。

続々と量産される軍国美談

この木口小平の逸話を端緒として、以降こういった軍国美談が次々と出現するようになる。だが、何も政府や軍部がしゃかりきになって音頭をとった訳ではない。権力の意向に過剰反応したジャーナリズムが、こぞって煽り立てたのである。従軍記者を多数送り込んだ新聞だけではなかった。下で述べる日清戦争「勇敢なる水兵」の場合は、「煙も見えず雲もなく、風も起こらず波立たず …… 」という歌が流行した。(作詞:佐々木信綱、作曲:奥好義) 日露戦争では、現地まで撮影隊が乗り込んで、ドキュメンタリー映画が作られ人気を呼んだ。勃興期にあった新興メディアが、早々とレパートリーに取り込んだわけである。そして、武勇伝・美談として世間に浸透した時点で修身教科書に掲載される、というパターンが成立する。軍国美談の具体例をいくつか挙げてみよう。戦後生まれの私でさえ、その固有名詞ぐらいは知っているから驚きだ。

日清戦争に材をとったものとしては、「死んでもラッパを」の木口小平に続き、

◆ 敵艦『定遠』はまだ沈みませんかと尋ねながら死んでいった「勇敢なる水兵」の三浦虎次郎。

◆ 「一命を捨てて君恩に報いよ」と軍艦『高千穂』上の息子に書き送った「水兵の母」、など。

日露戦争では、

◆ 沈みゆく『福井丸』に部下を探しに戻り、敵の砲弾を浴びて戦死した「海軍の軍神」広瀬武夫。

◆ 遼陽会戦において壮烈な戦死を遂げた「陸軍の軍神」橘周太。二人はいずれも、死後、中佐に昇進。戦死が臣民化の成就に結びついていることに留意されたい。

◆ 出征する息子の船に向かって「天子様によく御奉公するだよ」と叫んだ「一太郎やあい」の母。

◆ そして極めつけは、明治天皇崩御における乃木希典夫妻の殉死であろう。

日中戦争以降、軍国美談はさらに「量産」される。殉国は集団行動となり、「一命の捨て方」は劇的に脚色され、自己犠牲の美意識で彩られるようになる。

◆ 第一次上海事変での「爆弾三勇士」、

◆ 真珠湾攻撃における「九軍神」、などがその典型であろう。

『教育勅語』とその実践的ツールである『修身』が、児童・生徒の人格的成長を促すのでなく、国民の臣民化・占領地域住民の皇民化として機能した。これが、その結果である。親孝行しましょう、などと言った、気の抜けたような徳目獲得の教育など、どこにも存在しなかったのである。第一、これらの時代は、のんびりと親孝行に耽っておれるような、のどかな社会情勢ではなかった。子供は、徴兵により親元から引き離され、極めて高い確率で「親より早い死」を強いられた。これ以上の親不孝があろうか。

市民社会に張りめぐらされる、臣民化・皇民化の網

『教育勅語』全体の意味、あるいは、『教育勅語』の中核的理念を読み取ろうとせず、文脈の流れが作り出す構造的意味をも無視して、「親孝行とか友達を大切にするとか」(稲田朋美)いった単語だけを摘まみあげ、これが『教育勅語』だと吹聴する。おそらく、「いいね!」のアイコンを突くことが唯一の思索的行動なのだろう。教育勅語復活待望論者たちの言語(=論理)能力とは、所詮このレベルのものなのだ。

さらに、あの時代を形作る思潮の中から、『教育勅語』だけをピック・アップしてくるのも大間違いである。当たり前のことだが、『教育勅語』だけが、人々の教育・感化に働いていたのではない。

1882年(明治15年) 1月 4日 『軍人勅諭』下賜

1890年(明治23年)10月30日 『教育勅語』下賜

1890年(明治23年)11月29日 『大日本帝國憲法』施行

『大日本帝國憲法』もまた、天皇から下賜された『勅』(みことのり)であったことに注意しよう。そう、『憲法』でさえ『天皇』の下位概念であったのだ。『大日本帝國憲法』は国家の全体、なかんずく政治機構の中枢を、『軍人勅諭』は軍隊と兵士、『教育勅語』は学校と児童・生徒、と言う風に、それぞれが教育・感化の対象を分担し、日本と日本軍の占領地域全体のイデオロギー支配を強めていく。高度な政治的理念は言うに及ばず、農村・市民社会の隅々に至るまで、臣民化・皇民化の網が張りめぐらされた。

模倣という反応は速い。軍人・政治家はもとより、ジャーナリズム・アカデミズム・歌舞音曲の類いまで、全てがその口まねをするようになる。困ったことに、追随者による模倣は、たゆまず繰り返されるにつれ、次第に「極端化」と「原理主義化」に向かうのである。

陸軍刑法・海軍刑法には『逃亡罪』という罪状規定があった。兵士は、兵役からの逃亡はゆるされなかった。敵と対峙している時に逃亡すれば死刑になったのである。(『改憲論』および『改憲論者』の徹底的批判 その4を参照願います。逃亡を防止するための『督戦隊』について書いています。)

(陸軍刑法第7章第75条)

故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区分ニ従テ処断ス。

敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。

戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ3日ヲ過キタルトキハ6月以上7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。

其ノ他ノ場合ニ於テ6日ヲ過キタルトキハ5年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。』

同じく『辱職罪』という罪状もあった。辱職罪? 職を辱める罪とは何か。これはつまり、指揮官が部隊を率いて投降すれば、罪に問われたのである。戦闘で敵に勝利することが指揮官の職務であり、もしそれが達成できなければ職務を辱めたことになる、という理屈である。これも最高量刑は死刑。

『逃亡罪』は、それが軍隊である限り、どこの国の軍隊にも存在する罪状であると思うが、『辱職罪』の方はどうだろう? 具体的な行為ではなく、「観念」で罪に問われているようで分かりにくい。とことん戦っても、生きて敵の手に落ちれば、『辱職罪』に問われたのではないか? つまり、戦いの終わらせ方は、勝利する以外に選択肢は無くなった、のである。だが、これはまだ、指揮官に対する戒めであった。

行き着く先は、ハルマゲドン

1941年(昭和16年)1月、陸軍大臣東條英機により『戦陣訓』が示達される。よく知られているのは、次の部分であろう。

『戦陣訓』「本訓 其の二」、「第八 名を惜しむ」

恥を知る者は強し。

常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励してその期待に答ふべし、

生きて虜囚の辱を受けず、死して罪過の汚名を残すこと勿れ。

『教育勅語なせ悪い?』と言う人たちがいるように、『戦陣訓は間違っていなかった』と頑強に言い張る人たちもいる。『教育勅語なせ悪い? 論』が「親孝行」を持ち出してくるように、『戦陣訓は間違っていなかった 論』は「中国軍が残虐であったから」という理屈を持ち出してくる。中国軍は捕虜に対して非道い拷問を加え、さんざん苦しませた後に虐殺してしまう。だから、そうなる前に自決した方が少しは楽だ、という論法だ。何のことは無い、自分の犯した罪を目撃談として偽証しているだけのことではないか。『戦陣訓』のこの部分は次のようにしか読めないし、実際そのような意味でしか使われていない。

捕虜になるのは恥辱である、罪悪である。捕虜になるくらいなら自決せよ。一度でも捕虜となったら、その汚名は死んでも消えない。そうなれば一族の面目は丸潰れだ。一族の期待に答えよ。心を奮い立たせて敵を殺せ。敵に追いつめられ退路を断たれても、捕虜になる前に自決せよ …… 、

この『戦陣訓』は「全将兵に配布」(讀賣新聞)された。徹底を期するため、『軍隊手牒』と同サイズの冊子にしたり、『軍隊手牒』の中に刷り込んだりされた。兵士だけではない、内閣は「国民の心とすべき」と報じたのである。

同年12月の太平洋戦争勃発による戦線の全面的拡大、翌年6月のミッドウェー海戦以降、無限に続く後退戦という流れのなかで、『戦陣訓』は「かくあるべし」という『訓』の水準を超え、「降伏することを許さず、玉砕か、しからずんば、自決か」という強制力となって兵士を追いつめた。戦争の最終段階で、沖縄戦をへて本土決戦が叫ばれるようになると、これは非戦闘員も含んだ、国民の全てに対する強制力となったのである。

戦争は悪だ。だが、太平洋戦争は "A・B・C・D" に締め付けられて、やむなく始めた戦争なのだ、という訳知り顔の俗論が、未だに根強く生き残っている。仮にそうだとしても、この「降伏することを許さず、玉砕か、しからずんば、自決か」という国家的観念の呪縛が、人身への被害を、「やむを得ぬ」レベルから、何倍も何十倍も増大させたのである。戦場から校舎へと視点を移しても、軍事教練、学徒動員、集団疎開、食うや食わずの日常で、教育システムなど崩壊してしまっている。そして国家権力の中枢は、戦争を止めるという判断能力さえ喪失してしまうのだ。ただ、国体維持、とだけ叫んで。

『教育勅語』は、このハルマゲドンに至るまで、臣民化・皇民化を推し進めた国家的イデオロギー主導力の中核であった。だからこそ、戦後社会は、国家という資格でもって、これを否定したのである。

ページの上段へ

--【その5】了-- 『教育勅語なぜ悪い? 論』は、なぜ悪い? 目次へ