�@�@

�@��g�w���o���d�Ԃ��킸���ɉE�ɃJ�[������ƁA��v�ɒ͂܂��Ă����j�����͈�ĂɉE���̑�����O����������B

�@�ق�̈�u�A��㋅��̃X�R�A�{�[���h�������邩�炾�B

�@���̉Ƃ͋��ꂩ��P�L���ȏ������Ă������A��������ɂ�����ƁA�ϋq�̂����銽�������ɏ���ė���Ă����B

�@�m���ɏ��a�̂��鎞��܂ŁA�������́u�����̌܊��Œ��ځv�Љ�̓����������Ƃ��Ă����̂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

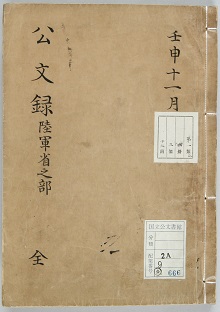

1873�N�i�����U�N�j���R�Ȃ���w�����߁x�����z�����B

���̌��ƂȂ����w�����ߕ��߉q���Ґ����z���f�x�͂��́w�����^�x�ɒԂ����Ă���B

�i�����������ق̂g�o���j

���ӂ��ׂ��́A�N�����w�p�\�i�݂��̂� ���� /����j�\�ꌎ�x�ƋL����Ă������ƁB

�w�c�Ixxxx�N�x�ł��Ȃ���A�w����xx�N�x�Ƃ��������\�L�ł��Ȃ��B

���x�i���Ɓj�ɂ��\�L�Ȃ̂��B

���������A���̏Z�ޓy�n�̑��Ђɂ́A���I�푈�ɏo�������l�̋L�O�肪�����Ă��邪�A���̔蕶��

�w�C������x�ł���B

�b�C�i���̂����A��������j

�@�@��1904�N�i����37�N�j

�����i���̂Ƃ݁A�������j

�@�@��1905�N�i����38�N�j

����ȕ��ɁA�������I���ɋ߂Â��Ă��A�N���\�L�͂܂��u���x�v����ʓI�ł������B

�ߘa�ւ̉����̍ہA�d��Ɓu�����͓��{�̓`���v�ƌ����l�������������A����́u�ɂ߂čŋ߂ɍ��ꂽ�`���ł���v���Ƃ������ƔF�����ׂ��ł��낤�B

���āA�w�����߁x�͏o���ꂽ���̂́A�����܂��e�n�Œ������ΈꝄ�i���ňꝄ�j���N����A��������̃}�j���A���{�����X�ɏo�ł��ꂽ�B

����Ə��K��̓��e�͐₦���ω������B

1889�N�i����22�N�j�́w�����߁x�̏ꍇ�͂ǂ����������B�U�b�Ƃ܂Ƃ߂�Έȉ��̒ʂ�B

(1)�����ɋΖ����Ă����

(2)���R�w�Z���k�A�C�R�w�Z���k

(3)�����w�Z���k�A�����w�Z���k

(4)�O�����w���̎�

(5)��p�E�n��p���C�����悤�Ƃ��Ă����

(6)��Ƃ̎�l�A�Ռp��

(7)��l���q

(8)���Z�̑���ɉƂ��x�����

(9)�{�q

(10)�������̌Z�킪�����

(11)�ߐl

(12)��l��270�~��[�߂��

(13)�k�C���E����E���}���ɐЂ�u����

(13)�̗��R��������ɂ������A�k�C���E����E���}���̊J����D�悵�����߁A�Ǝv����B�ԓc���Ƃ��Ă̈Ӗ����������̂����m��Ȃ��B�s���ł��݂܂���B

���āA�O��̃R�����͉f��Â����������̂ŁA����́w�Ìy�x�����p��������s����A���{���w�ōU�߂悤���B�`���b�g���̕��삾����ǁB

�Ėڟ��́A1902�N(����25)�N�A�k�C����u������S���㒬�̐���Ƃ����l�̗{�q�ƂȂ�A�����ɖ{�Ђ��ڂ��Ă���B���(13)�𗘗p���Ē�����Ƃꂽ�킯�ł���B

1889�N�i����22�N�j�́w�����߁x�ł́A�w���͖�26�܂Œ�����P�\����Ă����B�����Ђ��ڂ����̂́A26�ɂȂ钼�O�������B

�����������́A������m���l�w�ɂ����ẮA�{�Јړ��Œ�����邱�Ƃ͈�ʓI�ɍs���Ă����A�Ƃ������Ă���B

�������w�䂪�y�͔L�ł���x1905�N�i����38�N�j�`1906�N�i����39�N�j�̑�Z�͂ɂ́A���g���ق̂߂������l���w���Ёx�Ƃ������œo�ꂳ���Ă���B

����́w�z�g�g�M�X�x�ɔ��\���̑������G�B

�u�����Ă����̗F�l�ő��Ёi���������j�Ɖ]���j�����Ƃ����Z�т������܂������A�N���ǂ�ł��N�O�Ƃ��Ď�藯�߂����Ȃ��̂ŁA���l�Ɉ����ēĂƎ�ӂ̂���Ƃ���������Č����̂ł����A���l������Ȏ��͒m��Ȃ���Ɖ]���Ď�荇��Ȃ��̂ł��B�S�����̕ӂ����l�̓��F���Ǝv���܂��v�u���l�����m��Ȃ����������Ȓj�ł��ˁv�Ǝ�l���]���ƁA�������u�n������v�ƒP�Ȃɑ��ЌN��ł����߂��B

�����A���ŏq�ׂ��ےJ�ˈ�́A���̒������������̍��Ƃɂ������镉���ڂƂȂ����A�ƕ������Ă���B�m���ɁA����̍�i�Q�ɂ����餎�l���̎ς���Ȃ��ԓx�i���������A���ɔY��ł���̂��A���ЂƂ͂����肵�Ȃ��j�́A�����l����Ɨ������₷���Ȃ�B

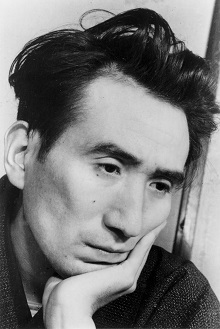

�ےJ�ˈ�

�w���܂���x(1966�N�G����)

���������҂���l���̏����ƌ����A���͊ےJ�ˈ�w���܂���x(1966)���������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�͂����āA����ȊO�ɁA�����������܂Ƃ��Ɉ��������w��i�����������낤���H

�w������A��l���l�c���g�ɂ͓�l�̐e�����F�l�������B�O�l�͂����A�����͊����������A�ǂ�����Β��������ł��邾�낤���A�Ƙb���������ł������B�����A��l�͓��c�A������l�͎�����I�ԁB�B��A�ނ������������������s����̂��B�����Əo���s�s�������A���Əo�����U��A���W���Ǝ��v�̏C���A��ɂ͍��G�̍���t�ƂȂ��āA�n������n���ւƓ����̗��𑱂���B���Q�̐�̉B�ň�l�̏����ƒm�荇���A�ޏ��Ɉ͂��邱�ƂŁA�I��܂ł����̂��B����\�N�A�ނ͂��鎄����w�i�ےJ����E�������{�@��{���v�킹��j�Ŏ����E�Ƃ��ē����Ă���B�����͕����ŁA�ے��E���ڑO�̂��ƂƂȂ��Ă���B���������͂��ʼnߋ��̂��ƂƂȂ��Ă���悤�Ɏv�����B���� �c�c �A

�J�菁��Y

�J�菁��Y�́A1943�N�i���a18�N�j�܂�w�w�k�o�w�s�s��x�Ɠ����N�ɁA�w�������_�x���w�א�x�̘A�ڂ��J�n���邪�A���{�ɐG��A�ڋ֎~�ƂȂ�B�����邩�Ɏ��M�𑱂��A��1944�N�i���a19�N�j�㊪�����ƔłƂ��Ĕ��s����B�����ďI�������ŁA1948�N�i���a23�N�j�ɑS��������������̂ł���B�������������ˁB

�w�א�x�����ւƂȂ����Ƃ�����_�����ŁA�w�哌���푈�x�Ɍ��z������l�����́u���������{�v�u�ւ肠����{�v���A�ƂH�킹�����Ƃ������Ƃ��I�悵�Ă���Ǝv�����A�@���H

���́w���Ɣŏ㊪�x������Ï��X�ɍɂƂ��Ēu����Ă��āA262,500�~�Ƃ����l���t���Ă���B

�����I�@�Ǝv���B �c�c

���ɂ͔����Ȃ�����ǁB

���Ɏ�

�w�Ìy�x�́A1944�N�i���a19�N�j11��15���A���R���X��芧�s���ꂽ�B

���Ŕ��s������3,000���A�艿��3�~�������B

�i��ו�

�i��ו��́A1920�N�i�吳�X�N�j�T�����z��i���`��j�s���q���ɓ]���B�y���L�h��ł��������Ƃ���A�Ί�(�ւ�)�قƖ��t����B

�����w�f�������L�x�͉ו����g�����{�������̂ƌ����Ă���B

���̂Ȃ�����A1945�N�i���a20�N�j�R���X���̈ꕔ�����p����B��P�ŕΊ�ق��Ă��Ă��܂������ł���B

1945�N�i���a20�N�j�R���X��

�c�c �\�͕��̕����Ɖ̎�Ƃ����v�蓦���ׂ��H�̕��p�����c�m�邱�Ƃ���A���z�̒n������ɗՂݓ�\�Z�N�Z�Ȃꂵ�Ί�ق��������邳�܂�S�̍s�������蒭�O�����ނ��̂ƁA�Ăѓc�����@�̖�O�ɕ��ݖ߂�ʁB�����A�����A�{�Ƃ̖���x���߁A���䂭�҂��Ղ�~�ނ邪�́A�\�͓d���܂��͗��̈��ɐg���B�����l�̂͂Â�ɗ�����Ƃ̕��ނ鎞�A�Ƃ̃t���C�h���X�x���Q�������ڂɃX���c�p���͂��A�X�q�����炸����҂�Ɉ��ӁB�R������҂肵�ɂ��ӂ�ꑴ�Ƃ܂��������T����B�N�̉Ƃ�������Ƃ�܂��ƌ��Ӓ��A���O�̓c�����A���ׂ̗̐A�؉����U���Ę҂�A�搶�̂Ƃ���։����肵�́A�����ʖڂ��Ǝv�Њe�X���̉Ƃ��̂āT�҂肵�R�������B�\�͌ܘZ�������ɐi�ݓ��肵���A�m�l�̉Ƃ̊~�̖Ɨ\����̒ł̑�؉��X�Ƃ��ĔR�����A�K�|���ɉQ�����������҂��焈Ղ��A�߂Â��ĉƉ��������|��T������ނ邱�Ɣ\�͂��A�B��?�i���j�̍X�Ɉ�i����ɕ�����������̂݁B����Ί�ٞ���݊��̚����A�ꎞ�ɔR��肵�����߂ƒm��ꂽ��B �c�c

�@�@�@�@�@�y�[�W�̏�i��

�哌���푈�������A�@���ێ����A���̐U������Ă��������B

�@�@�@�@�@�����I�����s�b�N�ȂA�~�߂Ă��܂��B�@����11

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2019�N 7�� 5���j

�@1943�N�i���a18�N�j10��21���A�����_�{�O�����Z��ɂ����āw�{�k�o�w�s�s��x�����肨���Ȃ�ꂽ�B�O��́A���́w�s�s��x�̗l�q���A�������w�����V���x�[�����ʂŌ������B�ʐ^�A���o���A�Ɛi��ŁA�{���̌��ɓ������Ƃ���ŏI����Ă���B���������{���̌��𑱂���B������x�A�����i���������j�����p���Ă����B�O���߂Ȃ̂ŁA�X��A��i�A���i�A���i�A�Ƃ��Ă����B

�k��i�l

���̒��ߑO�����A�o�w�w�k�������ȉ��s���A�_�ސ�A��t�A����p�����\���Z�������͎��e�A�ь��A���r�J�̕������D�u�Ɛ_�{�O���̗��t��ŁA���ꂼ�ꏊ��̈ʒu�ɏW���A����w�k�S���Z�Z���ܐ疼�͑������ϋq�Ȃߐs�������B

�k���i�l

�ߑO�㎞��\���A�ˎR�w�Z�R�y���̎w���_��M�A�S�����ϕ����s�i�Ȃ̉������N���オ���āw����ɑO�փc�x�̍��߂����炩�ɋ������A��n�݂��߂�g�̂悤�ȕ�������������A���̎������\�������͂Ђ��ƐÂ܂�A����A���v��̉��A���̔������^�Ȓ��̍Z�����H�������Ō��ꂽ�A㓂������X�e�w���@�c�x�Ƃ��ӊ����A�o�w�w�k�������܂��i�ށA�w���@�[�E�b�x�Ⴊ��Ăɒd��̉����������������A

�k���i�l

��\�A���S�A����̑����i��ł���A���̑��₪�ăW�����O���݁A�������₪�ēG�O�n�͂̐��𑖂�̂��A����A����A�����A�����A�\���̊Ⴉ���݂�ȗ܂����ꂽ�A�܂𗬂��Ȃ������X��U�����A���q�w�k�W�c�ɂ͐^���ȃn���P�`�̔g�̂悤�ɁA�Ԃ̂悤�ɔ��ł���A�w�k�����͂���������Ɉ��A�����͂��������̂₤�ɋP�����A�\���\�����͏I���A�Ôg�̂Ђ����₤�ȐÂ����A�₪�Ěh�ځw�N����x�����炩�ɋ����āB�{��y�q�A�N����c

�@�@http://syowakara.com/07guntai/G03gakutosyutujin.htm

�@�����̒ʂ�A�u���ɂ܂�A���܂ɂނ��Ԃ����Ƃ��A���I��b�v�̓f�o�������̂ł��邪�A�ނ�ޏ���́A�܂�A��Î҂�A�o�w�{�k��A���q�{�k�W�c�����A�L�҂����A�܂肱�̏�̍\�����̂��ׂẮA���ɖؗ삷�錾�t�̐��X���A�{���ɂ��̒ʂ肾�A�Ɣ[�����A�W�c�A�i�t�B���L�V�[�I�����ɐ�������Ă����̂��낤���H

�@�ނ�̖{�S�͂ǂ��������̂��낤�H

�@����͂�������X�^�[�g����B���āA������x�������Ɠǂݒ����Ă݂悤�B

�u�������v�ɂ��邱�Ƃ̈Ӗ�

�@�k��i�l�P�s�ڂ���A��Ȃ��ƂɋC�Â������B

�@�@�@�@�o�w�w�k�������ȉ��s���A�_�ސ�A��t�A����p�����\���Z��������

�@�w�k�o�w�̐l�����u�������́v�Ɓu�������v�ɂȂ��Ă���B

�@������āA�ςł��傤�B����������A�����̊w���̐l�������������ɂ���K�v������̂��H

�@�b�m�ɂ��邽�߂ɁA�w�k�o�w�Ɏ���܂ł̗��j�I�o�߂��U�b�Ƃ����炢���Ă݂�B

�@1889�N�i����22�N�j�́w�����߁x�́A���߂Ė@���Œ�߂�ꂽ�����߂ł��邪�i����܂ł͑������z���������j�A�u�����F���v�𗝔O�Ƃ��Čf���Ă������̂́A���ۂɒ������ꂽ�̂͐��l�j���� 3% �` 4% �ɉ߂��Ȃ������B���̂Ȃ�A1873�N�i�����U�N�j�ɗ��R�Ȃ��甭�z���ꂽ�����߈ȗ��́A�����̕���Ə����������̂܂ܑ������Ă������A�����������{�̍����ɂ����肪�L�����B

�@���l�j�q��x�ސ��Y���ꂩ�痣�E�����A�ߐH�Z��ۏA���m�Ƃ��ċ���E�P�����A���������A�O���ɑ��荞�݁A��⋂��m�ۂ���B�R���̈琬�E�ێ��E�o���ɂ͋��z�̔�p��������̂ł���B�����畺���Ƃ́A�{���I�ɐ��s�����ł���A�R�c�̋K�͂ƌP���x�̑S�e�͍��ƓI�@�������ł������B

�@������ɁA�����ɂ͕s�K���Ƃ��ꂽ���퍇�i�҂�A���ƓI�Đ��Y�����̐��i���ƂȂ�ׂ��w�������܂ŁA���m�ɓo�p����ƂȂ�ƁA�����܂�����́u���m����ΓI�ɕs�����Ă��邱�Ɓv�Ɓu���m�̎��̒ቺ�v��s�p�ӂɎ��m�����邱�ƂɂȂ�B�{���Ȃ��X�I�ɂ͌��\�ł��Ȃ��u������̎���v�B�܂�w�{�k�o�w�x�Ƃ́A�����ƁA���ɁA�閧���ɍs���Ă�����ׂ����̂������͂��ł���B

�@������ɁA���̈א��҂����́A�t�ɁA������w�{�k�o�w�s�s��x�Ƃ������ƓI�v���p�K���_�Ɏd���ďグ�Ă��܂��B����A�����ł��ˁB

�@1937�N�i���a12�N�j���瑱���w�x�ߎ��ρx�A����ɉ����A1941�N�i���a16�N�j����́w�哌���푈�x���n�܂�A�O���͎l�������Ɋg��A���̂܂��P����ԂƂȂ�B���͂̕s���������I�Ȃ��̂ƂȂ�B����ɑΉ����āA��w�E�����w�Z�E���w�Z�̊w�������ɑ��镺��P�\�́A1941�N�i���a16�N�j�ȗ��A�Ȃ������I�ɖ���������Ă����B

�@�w�s�s��x��1943�N�i���a18�N�j���ŏ��i�ŁA�Ō�j����������ǁA1941�N�i���a16�N�j����A�L���V���Ȃǂ́A�w�k�o�w�̂��тɁA���C�m�A���C�m�Ƒ������ĂĂ����B�����āA���Ƃƃ}�X�R�~���������Đ��藧�ĂȂ���A�����̊w�������́A����Ȃ�ƁA�J��グ����

�� �������� �� ���c�A�Ƃ����菇�ɂ͏]��Ȃ����낤�A�ƌ��O���ꂽ����B���ł��A���ƓI�@�����t�Ƀv���p�K���_�Ɏd���ĂȂ���ΐ펞�v���W�F�N�g���i�܂Ȃ��A�Ƃ��������Ɋׂ��Ă����킯�ł���B

�@��������A���܂���A�B�����Ƃ��Ȃ��낤�B�Ԏ��ɉ����ē��c�͂�����̂́A���S�́u���X�Ȃ���v�Ƃ����y�͂�������B����A�傫�Ȑ��ł͌����Ȃ����A���܂��ɕ��������҂����Ă���B����Ȃ�A�������̂��Ɓw�s�s��x���X�I�ɍÂ��āA����{�鍑�����肵�����Ƃɂ͋t�炦�Ȃ��A���X�Ƃ��ď]���ׂ����A�Ƃ����C�����������鍑�ƓI�C�x���g�Ƃ��ė��p������ǂ����B���̂Ƃ����ǂ͂͂��������Ȃ��B�œ_���ڂ�������{�c���\���ӎU�L�������Ă��������đ����B��������A������ō����̋C�������g�����邽�߁A�h��ɁA�{�[���ƁA�i�C�悭�A�w�s�s��x�ł��Ԃ���������ǂ����B�ł��҂Ă�A�w�����J��グ���Ƃ����Đ���ɑ���ȂA�{���Ȃ獑�Ƃ̍ō��@����������Ȃ����B�呛��������̂͗ǂ����A���͂���A�ō��@�������B�@���R�k�͂܂��萬��ʁA�Ƃ������O�͂ǂ��ێ�����B����።�����B�������A�o�w�{�k�������ɂ��Ă��܂��B�{���͔閧�Ȃ���Nj����Ă�邼�Ƃ������������B�������A�������A�o�w�{�k���͕��������B���Ƀo���Ă���̂��B�@���ێ����т��Ă��܂��A�Ƃ����U�肾������悢�B

�U������čς܂��Ă��邤���ɁA�m���Ɠ����������U����

�@�����u�U�����Ă��������v�������̂ł��B������x�A�{���ɖ߂��Ă݂悤���A

�@�k��i�l�̏I���Ɂu����w�k�S���Z�Z���ܐ疼�͑������ϋq�Ȃߐs�������v�Ƃ��邩��A�ϋq�Ȃɂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��u65,000���v�Ȃ�ȁB

�@�Ƃ��낪�A�k���i�l�Ɂu����A����A�����A�����A�\���̊�����݂�ȗ܂����ꂽ�v�Ƃ��邪�A���꤈�̤�ǂ��������Ƃ���B�f��w��\�l�̓��x�́u12�l�̎����E���k�v�̘b����������A����Ɠ����悤�ɐ�����ƁA�u50,000���v�����������ƂɂȂ�B����Ǝc��́u15,000���v�̓V���[�Ƃ��Ă����A�Ƃ����킯���H�@����ł͂�����������u�\���̊�v�́u100,000�l�̊�v�Ɠǂނׂ����H�@�m���Ɂk���i�l�ɂ��u���̎������\�������͂Ђ��ƐÂ܂�v�Ƃ��邩��A���́u�\���v���u��̓I�Ȑ��l�̕\���ł͂Ȃ��A�ƂĂ���R�́A�Ƃ����ӂ�����킷�`�e���v�Ƃł��������Ȃ�������i����ł́A�قƂ�Njȉ��ɋ߂��Ȃ�j�A�u���̎����ɂ����̂� ���v100,000�l�v�ƒf�肷�邵���Ȃ����낤�B

�@����ƁA�ϋq�Ȃ́u65,000���v�Ƃ̍����u35,000���v���o�w�{�k�̐��A�Ƃ����v�Z�ɂȂ�I

�@��������A�`���̏o�w�{�k�̐l�����u�������́v�ƕ������ɂ���Ӗ�������������Ă��܂��ł͂Ȃ����I

�@�����A�������̗��j���ɂ́u���̎��̏o�w�w�k�̐l���́A���m�ɂ͋L�^����Ă��Ȃ����A��35,000�����x�������Ǝv����v�Ƃ����L�q���������B����̍����́A���̈����Z�������̂ɊԈႢ�Ȃ��낤�B

�@�`���́u�o�w�w�k �c�c �������́v�Ƃ����������́A�i���Z���X�Ȋi�D���B�Ō�܂œǂ߂A�N�ɂł��P���Ȉ����Z�Ő��l���m��ł���B�h�A�Ɍ����|�������̂́A���̌����h�A�̉��ɒ݂��Ă����悤�Ȃ��̂��B

�@����Ȃ������������ʗp���Ă����A�Ƃ͋����ł���B�푈�ɏ������邱�Ƃ�^���ɍl����A�ȂǂƂ������Œ���̒m���E�����������U���Ă��āA���������A�u�푈���s�ɐg���S�������Ă��܂��A�Ƃ����U������邱�Ɓv�Ŗ����n�j�ƂȂ��Ă����̂ł���B��Ȃ̍�������Ȃ��B��҂����ɒǂ����C�j�V�G�[�V�����B��҂Ɂu����ł܂���܂��v�Ɛ錾�����āA���̕����ꂩ��I

�@�`���Łu��Î҂�A�o�w�{�k��A���q�{�k�W�c�����A�L�҂����A�܂肱�̏�̍\�����̂��ׂẮA�{�S�͂ǂ��������̂��낤�H�v�Ɩ₤�����A�f���ɍl����A���̂Ƃ��肾�����A�ƌ��_�Â�����Ȃ����낤�B

1)�@�ނ�ޏ�����u�����ɐ������ꂽ�ӂ�����Ă��������v�ł���A

2)�@�L�ҏ��N���u�@���ێ����т��Ă���ӂ�����Ă��邾���v�ł���A

3)�@�܂��̒N�����������邩�玄���������邵���Ȃ������A�Ƃ����̂����̗��R�ł��邪�A

4)�@�܂�Ƃ���A���̌�S�����u�������ʂ��䅓�h��𖡂�킳�ꂽ�v�̂ł������B

�@���́u�@���ێ����т��Ă���ӂ�����Ă��邾���v�Ƃ������ۂ��A��������̕��|��i�ł݂Ă݂悤�B��Ƃ��Ď����̂́A�w�{�k�o�w�s�s��x�̗��N�ɔ��s���ꂽ�A���Ɏ��w�Ìy�x�B�����ő��ɂ́A�u���h�ӎ��̌��O�v�ɋ����̈ӂ�\����ӂ�����Ȃ���A���́u�܂₩���̍��h�ӎ��v�����炩���Ă�����A���ɂ͓ǂ߂�B

���Ɏ��w�Ìy�x��ǂ�

�@���{�̍�Ƃ̂Ȃ��ŁA���풆�̎v�z�������A�����Ƃ���肭�q�����Ƃ��킵�đn��ӗ~���������������̂́A�J�菁��Y�����Ɏ��̓�l�ł͂Ȃ����A�Ǝv���B���͓��{���w�̗ǂ��ǂݎ�ł͂Ȃ��B���������āA����قǑ����̍�i��ǂ�ł����킯�ł��Ȃ��B�����A���̒J��Ƒ��ɂɑ���]���͂܂��Ԉ���Ă͂��Ȃ����낤��Ƃ������M������B

�@������̓�l�ƂāA���{�E���ցE�폜�E���������A�ȂǁA�l�X�Ȋ����疳���ł������킯�ł͂Ȃ����i���ɒJ��́j�A�����ɍR�킸�t��킸�̑ԓx�������Ȃ���A����Ǝ���̔��ӎ�����������Ƃ́A���ɗނ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B������i��ו��������Ă��悢���A��R�̈ӎv�Ɣ��ӎ��̖n�炪���拭�ł������ނ̏ꍇ�A�ň��̎���ɂ͂��łɁu��łŐH����v�悤�ɂȂ��Ă����B���ʂ͔���J�̂���ŁA���L�w�f��������x�����������A����ɍD���Ȃ��Ƃ������Ă����̂ł���B

�@���đ��ɂ��w�Ìy�x�ł���B���̍�i�́A���܌����Ă���w�{�k�o�w�s�s��x�̂قڈ�N��ɏo�ł��ꂽ�B�㈲���ꂽ�������l����ƁA���̍�i���A�u���߁v�Ƃ͂܂�������������Ԃ̗���̂Ȃ��ŏ�����Ă��邱�Ƃɋ��������B�܂��Ɗ�Ղ̂悤�Ɏv����B

�@�����́A���̍e�𒆒f�����āw�Ìy�x���ēǂ���]�T�������Ȃ����A���w�_�ɓ��ݍ��ނقǂ̑f�{���Ȃ��B������ɂ߂čr���ۂ��������q�ׂ邵���Ȃ��̂����A�J��Ԃ��ǂ�ł��āA���̒��ɒ蒅���Ă���w�Ìy�x�̈�ۂ����̂܂q�ׂ����Ă��������B

�@�w�Ìy�x�͕s�v�c�Ȗ��͂�����i�ł���B�w�Ìy�x��ǂނƁA�ǂ�Ȏ��ł��A�S�̐c�܂Łu�������v��������Ɛ��݂���ōs���̂�������B�ǂ�ȂɊ拭�ɂ˂��Ȃ��������_�ł��A���Ƃ̏_�炩���ւƉ����ق����Ă���鎡���́A�ƌ����ւ��Ă��ǂ��B

�@���R�͖����ł���B���̍�i�́A���炪���܂������Ìy�n���ւ̋I�s���A�Ƃ����̍ق��Ƃ��Ă��邪�A��Ƃ��A���̎���̂قƂ�ǂ̐l�������ł������悤�ɁA���{�l�S�̂��s�����Ă����u���ƌ��z�v�Ŏϋl�߂�ꂽ�u�̋��v����������̂łȂ��A�ނ��A���C�Ȑ��_�̂܂܁A�ގ��g�̌̋��Ƃ����ɏZ�܂��l�X�ɒ��i�����j�Ɍ���������ł���B

�@�����āA���͏��߂ēǂƂ�����A��Ƃ̎d�|�����A�I���ȃ��[���A��㩂ɋC�Â��Ă����B

�@���炩�Ɍ��{�������Ǝv���鎚����A���{�����C�ɓ���悤�ɏ����Ȃ���A���͌��{�������炩���Ă���A�Ƃ�����̍��d�|���ł���B�������������B

�y��P�z

�@�O���Ԃقǖk�シ��ƁA����i���ҁj�̕����ɂ��ǂ���B�����ǂق�A�H�̐s������ł���B�����̖��́A���ꂱ���A���肬��̖{�B�̖k�[�ł���B����ǂ��A���̕ӂ͍ŋ߁A���h���Ȃ��Ȃ��厖�ȂƂ���ł��邩��A�������̑��A��̓I�Ȏ��ɏA���Ă̋L�q�́A�����������Ȃ���Ȃ�ʁB

�@���������ŁA���h��̗��R����n���I�ȏڍׂ͏����Ȃ��A�Ɣނ͂킴�킴�����̂����A���Ƃ��Ɓu�������̑��A��̓I�Ȏ��ɏA���Ă̋L�q�v�ȂLj�؏����K�v�̂Ȃ������ł���ˁA�����́B���̍�i�ŁA�ނ͈�т��āu�S�ۓI���i�v��`�ʂ��Ă����̂ł����āA�����ʼn�ɁA�T���Ƃ̓����L�^���̕��̂ɂȂ�˂Ȃ�ʗ��R�͉����Ȃ��̂ł���B

�܂������̗]�k�ɂȂ邪

�@�܂������̗]�k�ɂȂ邪�A�����w�Ìy�x�����߂ēǂ̂́A���Z�R�N�̏t���ł���B

�@1960�N��̔����́A���x�r�[�u�[�}�[���i���̌��t�͓����܂���ʓI�ł͂Ȃ��������j���낻��Ǐ��N��ɂ��������邱��ŁA���̏o�ŎЂ͂������āw�������w�S�W�x�Ƃ������^�C�g���̃A���\���W�[��o���Ă����B���w���N�A���w���������́A�w�Z�}���ق̐T�܂��₩�ȑ�����ǂݐs�����ƁA���^��i���A�l�i���A�����������߂�ὂ߂i���߂����߂j���Ȃ���A�v���v���̈���A�܂������I��ł������킯�ł���B���́A���ŕ�����`�A�����A�����ȂÂ��Ђ́w�}�����[���㕶�w��n�x�����C�ɓ��肾�����̂����B

�@������A"�h�N"���A�u���ɂł́A�c�K������ԍD�����v�ƌ������B

�@�l�́u�c�K���v�Ƃ�����i�����������Ȃ��āA�u�G�b�H�v�ƕ��������B

�@�u�c�K������A����A�X���̒Ìy�v��"�h�N"�B

�@���C�ɓ���́w�}�����[���㕶�w��n54�@���Ɏ��W�x�ɂ́A�w�Ìy�x�����^����Ă��Ȃ������B������A���ɂɁw�Ìy�x�Ƃ�����i�����邱�Ǝ��́A�l�͒m��Ȃ������킯���B

�@�O��̖����͂���ԖY��Ă��邪�A�c�K������A����A�X���̒Ìy�A�ƌ�����"�h�N"�̌��������ł��o���Ă���B���̌シ���ɓǂw�Ìy�x�i�����炭"�h�N"�̎��������肽�̂��Ǝv���j���A�ނ̌����Ƃ���ƂĂ��f���炵�������̂ŁA"�h�N"�Ƃ̂��Ƃ���L���ɒ蒅�����̂��Ǝv���B������A�w�Ìy�x�����߂ēǂ͍̂��Z�R�N�̏t���A�ƒf���ł���킯���B���ꂪ�u��i�̗́v�Ƃ������̂Ȃ̂ł��傤�B

�@������A���̍e�̂��ߤ�ߍ݂̐}���قɏo�������̂����A���Ɏ��A���\���W�[�̗ނ��ɂ͂܂����Ă��w�Ìy�x�̎��^���Ȃ��A���ɔł̒I�ɂ�������Ȃ������B�����Ńl�b�g�́w�Ɂx����e�L�X�g�E�t�@�C�����_�E�����[�h����Ƃ�������̍�ɂł��B�{���ɂ������e�L�X�g�E�G�f�B�^�ɂ͌����@�\���t���Ă�������A���݂Ɂu���h�v�Ō���������A��f�̕������q�b�g�����킯�ł���B����̌����Ƃł������ׂ����B

�@�����𑱂���ƁA����ɎO�J���Łu���h�v�Ƃ����������g���Ă���̂����������B

�y��Q�z

�@���k�̊C�ƌ��ւA����̐l�����͈����́A�ǂ��Â������ŁA�{���t�����C��z�����邩���m��Ȃ����A���̊I�c������̊C�́A�Ђǂ����a�ł������Đ��̐F���W���A�����������₤�Ɋ������A��̍����ւق̂��ł���B��̗n�����C�ł���B�قƂ�ǂ���͌ΐ��Ɏ��Ă��B�[���ȂǂɏA���ẮA���h���A���͂ʂ͂������������m��Ȃ����A�Q�͗D�������l��j�Ă���B

�y��R�z

�u���B�v�Ƃm�N���A�ς����q�Ō����B

�u�������H�v�������Č��ƁA�{���ɂƊ������̂��A���Ȃ͂�����̕����Ȃ̂ł���B���\�̕��J�ɑ��āA�������ƁX���A�Ђ��ƂЂƂ����܂�ɂȂČ݂Ђɔ삵���ė��Ă��̂ł���B�����́A�{�B�̋ɒn�ł���B���̕������߂��ĘH�͖����B���Ƃ͊C�ɂ��낰��������肾�B�H���S���₦�Ă��̂ł���B�����́A�{�B�̑��H���B�ǎ҂���������B���N���k�Ɍ��ĕ����Ă�鎞�A���̘H���ǂ��܂ł��A�����̂ڂ�A�����̂ڂ�s���A�K�����̊O���l�X���ɓ���A�H�����悢�拷���Ȃ�A����ɂ����̂ڂ�A���ۂ�Ƃ��̌{���ɂɎ����s�v�c�Ȑ��E�ɗ������݁A�����ɉ����ď��N�̘H�͑S���s����̂ł���B

�u�N���ċ�����B�l���ˁA�͂��߂Ă����֗������A��A����͂悻�̑䏊�ւ͂ЂĂ��܂��A�Ǝv�ĂЂ��Ƃ�������ˁB�v�Ƃm�N�����Ă�B

�@����ǂ��A���������h���A�����Ԃ�d�v�ȓy�n�ł���B���͂��̕����ɏA���āA����ȏ��鎖�͔����Ȃ���Ȃ�ʁB

�y��S�z

�@�����{�C�ɊJ���Ă�����ɁA�\�O�Ƃ��ӏ���������������B���̕ӂ́A���܂��玵�A���S�N���O����Ђ炯�āA�Ìy�̍����A�������̖{���ł����Ƃ��Ӑ�������A�܂��]�ˎ���ɂ́A���̖k���̏����`�Ƌ��ɁA�Ìy�̖؍ށA�č���Ϗo���A�u�����ɂ߂��Ƃ����Әb�ł��邪�A���܂͂��̈�Ђ̖ʉe�������₤�ł���B���̏\�O�̖k�Ɍ����肪������B�������A���̕ӂ���A���h���d�v�̒n��ɂ͂Ђ�B�������͊��]���āA�O���̊�ؐ�̂���ɉ����̐����ƈ����ꂽ�u�₩�Ȉ���߂悤�B

�@�ŏ��̈�Ⴞ���ł́A�u���{�������Ǝv���鎚����A���{�����C�ɓ���悤�ɏ����Ȃ���A���͌��{�������炩���Ă���A�Ƃ�����̍��d�|���v�Ƃ������̎咣�ɓ��ӂł����ɂ����l�ł��A�l�J���Ȃ�ׂēǂ߂A�Ȃ�قǂƔ[�����Ă���������Ǝv���B

���Ԃ������Ă��邠�����@���m���������E���ꑱ����

�@�Ƃ�����A���ɂ̖{�S�͍�����m���߂悤���Ȃ������A�u���퐋�s�ɐg���S�������Ă��܂��Ƃ����ӂ�v�������Ă���n�j�A���邢���u�@���ێ����т��Ă���ӂ�v�������Ă���A����łn�j�I�@�������A�Ƃ������j�I�����E��̓I�����͏\�Ɋm�F���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�����܂ŁA�l�X�̍s���������A�_�����Ɨϗ�����r����������́A����܂ł̓��{���j�ɂ͖��������̂ł͂Ȃ����H

�@���x�����������������A�w����{�隠�x��w�哌���푈�x�Ɍ��z������������l�����́A���_�I�C���[�W�̌��o�ɐ������Ƃ��~�߁A���̂悤�ȗ��j�I�����E��̓I�����Ɋւ��ߖ�����`�����Ă���B���{�N�A�S�c�N�A�N�����̂��Ƃ���B

�@���̗l�Ȓ��ԂŐl�X�͎��n�ɒǂ����ꂽ�̂��B�㋉�R�l�������A�w���튮���������x�Ɓw���̈ێ��x�ɕ��S���Ă���ԂɁA���m�����́A���ݐ��ɂ��������A�Q���āA�a��ŁA���т����܂悢�A�@�e�|�˂ɎN����A���~�Ƃ������m�Ɏc���ꂽ�Ō�̌������A���̍s�g���ւ����Ă����̂��B�s�s��ŁA��o�̌P�����q�ׂ��̂́A�u�����ė����i��債�イ�j�̐J�i�͂������߁j�����v�Ǝ��B�����A�����p�@�܂��ɂ��̐l�ł������B

�@��ʐl���܂��A���Ȃ��J���ڂ��������Ƃ́A���܂��猾�t���d�˂邱�Ƃ��Ȃ����낤�B�R�l�������u�{�y����v�Ə̂��ĉ��ꂩ��ّ��������ƁA���c���ꂽ�����̘V��j���͎������ĉʂĂ��̂ł���B

�@�ł́A�㎀�Ɉꐶ���l�A���邢�����������Ȃ��炦���l�����ɂ́A���̂̂������������̂��낤���B

�@�����́A�����ł��A�ہA�ł���B

�w�{�k�o�w�s�s��x�̋L�^�f�����ς�

�@"You Tube"�ɂ́A�w�{�k�o�w�s�s��x�̓��悪�������A�b�v����Ă���B���̒��ł́A�掿�E�����Ƃ��ň��ł��邪�A�����ȉf�`�w�{�k�o�w�x��15���ɕҏW����Ă��đS�̗̂��ꂪ������B�S���͈ꌩ�ɂ������ł���A���Ђ����ɂȂ��Ă������������B�����V���[���ȏ�ɁA�s�s��X��́u�ȑ��X�����v���`����Ă���B

�@�@https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GzxGnKvwIW8

�@�o�w�{�k�̓���s�i�̂��ƁA�{��ꡔq�A�w�N����x�ď��A�������t������b�P���A����������b�P���A�ݛ{�{�k��\�̑����i�H�j�i�������o�邪�A�͂�����ǂ߂Ȃ��j�A�o�w�{�k����\�����A�w�C�s�����x�ď��A�Ƒ����A�c���O�ւ̈ړ��s�i�������āA�u�c�É����v�ŏI���B

�@���̂Ȃ��ł́A�o�w�{�k����\�������ƂɗL���ŁA�����̃T�C�g�ŁA���͉�����Čf�ڂ���Ă���B

�@�����_�{�O���͊w�k�����N�������A�Z�����ЁA�c���w�k�̎u�C�g������鐹��Ȃ�B�{���A���̎v�Џo�����n�ɉ��āA�߂������̉h��S�ЁA����ɕ����ׂ������ׁ̈A�z�������l����Ȃ�s�s����J�Â����A���t������b�t���A������b�t�����́A���Ȃ��P����z�����A�݊w�w�k��\���M������s�s�̎����b�^����ꂽ��́A���ɖ���̌��h�ɂ��āA�����̖ʖځA����ɉ߂��鎖�Ȃ��A���S�����[���\�͂���Ƃ���Ȃ�B�ҁi�����j�ӂɑ哌���푈�邹���Ă��A���ɓ��A���ňЂ̉��A�c�R���m�̑P�d�E��́A�悭�h�G�ĉp�̐��͂𓌈��̓V�n��茂�����@���A���̓����N���̋��_�͎����A�䂪�蒆�ɋA���A�哌�����h���̌��݂͂��̊m���Ƃ��Ĕ̔@����b�̏�ɒ��X�Ƃ��Đi������B�R��ǂ��A�\�s�O���Ȃ��G�ĉp�͍��₻�̙ˑ�Ȃ镨���Ɛ��Y�͂Ƃ�i���A������Ȋw�͂����A��ɑ��ĕK���̔��R�����݁A���푊������ǂ̗l���́A����ǂ�������̓x�����ցA���ԉv�X�d��Ȃ���̂���B���Ȃ�ƁA�w�k�o�w�̒��ߌ��z�����B�\�˂Ĉ����̒�����͂��Ɋw���̓��O�ɂ̂�瞂��ߓ����肵�����́A���ɗD���Ȃ鐹�|���̂��āA�E��R���ɏ]�ӂ�Ɏ����Ȃ�B毂Ɋ������N��������B��������A���G�K�E�̏e�����Ђ��A�ϔN�E��̐��i���s�������āA�������̌��h����d�C���ق��A��g�ȂĊ�G�����ł���B�������Ƃ�萶�҂��A�����B�݊w�w�k���Z�A�܂������炸���Đ����ɑ����o�w�̏�́A�r�����z�����z���A簉������A�Ȃđ哌���푈���������A�㛂�݂������A�c����x�x�̎����ɒu������ׂ��炸�B�z���̔@���͍c���w�k�̖{��Ƃ���Ƃ���A�����̒f���čs����M���Ȃ�B�����ނ�Ő��̑�ق��Ղ��A�v�X�K���̐M�O�ɓ��O���A���X�s���s���̓������肵�A���x�Ȃ�̋���������āA����ꗡ�ɒ�g���A�����čc���̖���ɕ��A�K���e�ʂ̌���҂ɔw�������Ƃ��B���ӂ̈�[���J���A�Ȃē����ƂȂ��B���a�\���N�\����\����B

�@���̓����́u���ʁv�͔��Q�ŁA���ɂ����҂͖ܘ_�A���W�I���Ă����҂������ɐ������ꂽ�B���q�w���̑����͗܂𗬂��A�ꕔ�̏��q�w���́A�w���������ޏꂷ��ہA�Q�[�g�ɂȂ����ł��ċ삯������A�Ƃ����B

�@�������X���A�܂��A���̕��͂��n�Njᖡ���ׂ��ł�B

�@�l�̐S��h���Ԃ����A���̖����ł��邩�炩�H

�@�ہI

�@���́w���璺��x�̎v�z�I�_�����A���̊����`�ԂƂ��Ă����ɂ�������ł���B

�@���ɉ����������������́A���璺������������߂ĈӖ�����Ȃ����A�ƌ����Ă����̂܂ܒʗp���邾�낤�B "YAHOO�m�b��" �ɁA���傤�ǂ��̕����̌���������߂铊�e������B����� "�x�X�g�A���T�[" �ɑI�ꂽ�����̂܂܃R�s�[�����Ă��炤�B

�@���o������w���́A�ŏ����琶���ċA�낤�ȂǂƂ͍l���Ă��Ȃ��B��y�̍݊w���̋M���������A�܂��߂������ɉ�X�ɑ����ďo�����邱�ƂɂȂ�A���̎��̂����z���āA�Ђ�����i�R���ėE�܂��������A�����đ哌�����a�������݂��邽�߂̐푈���Ō�܂Ő����Ƃ��A�V�c�É��̌�S�����S�����č����グ�A����{�鍑�̕x�m�̂��Ƃ������i���i���ɉh�j��ۂ����߂˂Ȃ�Ȃ��B�����͑���{�鍑�ɐ��܂ꂽ�w���̖{���ł���A�݊w���̋M���������f�łƂ��Ď���������ׂ��M�O�ł���B�������͐����ċA���Ă��悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B

�����Ȃ��炦�Ă��A�����ȓ���͖߂�Ȃ��B

�@�������A���̘b�ɂ͌�i������B

�@����������̊w���́A���������̂��Ɨ��R�ɔz������A�O���퓬�@�u�v�̐������Ƃ��č����̊�n��]�X�Ƃ���B�����āA�O���ɕ������ƂȂ��A���̂܂I����}����B

�@�ǂ������A���ʂɎ������ƂȂ������Đ����}����ꂽ�͍̂K�^�������A�ƁA�q�ϓI�ȊO���̊�ɂ͂����f�邾�낤�B�����ނ͔Y�ݑ����邱�ƂɂȂ�B���̛{�k�s�s��ōs�i���������̊w�����펀�����̂ɁA�����͐����Ȃ��炦�Ă��܂������ƂɁB

�@����ɁA�����̂Ȃ������A��掁E�������ނɓ���������B���ꂾ�����҂�����Ă����āA���Ԃ�͂��߂��ߐ����c�����̂��B���c�͂������A����ŏ��������̂ł͂Ȃ����B���͗�������������̂��A���X�B����ɑ��A�ނ͈�ؔ��_���邱�ƂȂ��A�ق��Ċ������B

�@���̊w���Ƃ́A��㓌����w�Ȃǂ̋����Ƃ��đ̈�w�̔��W�ɍv�����ꂽ�A�]���T�l�Y�����ł���B���̑s�s���60�N�ȏ���o�߂��Ă���A�搶�͂���ƐV���̃C���^�r���[�ɉ����Ă�����B

�����̐V���L�����{������p�������Ȃ����A�K���A�u���O���p���ꂽ���̂��A���̂܂c����Ă�̂��������B�M�d�ȃC���^�r���[�Ȃ̂ŁA��������R�s�[�����Ă��������B2010�N�ɏ����ꂽ�u���O�ł���B

�@�@https://plaza.rakuten.co.jp/bluestone998/diary/?PageId=46&ctgy=5

�@2010�N10��21���@�����V������

�w�w�k�o�w�̑�\�@��v�Ҏv���ƌ��t�o�� �| ��㒾�ق̗��R���x����

�@�����m�푈�̐틵�����ɔ����āA�������P�\����Ă����w����������n�ɋ��o���ꂽ�u�w�k�o�w�v�̑s�s������̖����_�{�O�����Z��i���݂̍������Z��j�ŊJ�����21����67�N�ɂȂ�B�u�����i������j���Ƃ�萶�҂��������v�ȂǂƓ�����ǂw�k��\�A�]���T�l�Y����i90�j��������w���_�����i�̈�w�j�A�_�ސ쌧����s�ݏZ�����A��ジ���Ɩق��Ă����S�����L�҂Ɍ�����B�i�ҏW�ψ��E��v�ې^�I�j

�@�u�����͉䂪�g�ɂƂ��Ă͖��_�Ȃ��ƁB�����A��v�҂̂��Ƃ��v���Ή��������Ȃ��v�ٌ�m�̕��������A���q�ň�����B�n���̏Ó쒆������̋����A�����鍑��w�i������j���w���Ɛi�݁A��w�Q�N�Ŋw�k�o�w�ƂȂ����B

�@��\�ɑI�ꂽ�̂́A���j���̃}�l�W���[�ŁA�̈��̉^�c���d��u�����v�̎d�������Ă�������ł͂Ȃ����A�ƐU��Ԃ�B�����Ƃ��Ă͑傫���A 173�Z���`�Ƃ����̊i���e�������A�Ƃ݂�B

�@�����̕��͍͂����w�̐搶�ɓY�킳�ꂽ���A�u��҂̐S�ӋC�Ƃ��č���ɗ����������Ƃ����v���������B�����̊w���̋C�������ق����Ǝv���Ă���v�B

�@1943�N12���A�q�����Ƃ��ė��R�ɓ����B���n�ɂƂǂ܂�A�s����}�����B���͕����ȁA���勳���Ȃǂ��o�Ď����̈��w�̑n�݂ɐs�́A����w���߂��B

�@�w�k�ɂ͐�v�҂������B���̂��߂��A��ވ˗��ɂ��u�L�ɂȂ肽���v�ƌ��ȂNJw�k��\�̑̌��ɂ��Ă͂����ƌ�������Ă����B�������A���Ȃ������̂Ɂu�����A�������v�i�R���ɍs���Ă��Ȃ��j�ȂǂƎ����ƈقȂ邱�Ƃ앨�ɏ�����A�ᔻ���ꂽ�B�u����������Ώ���Ɍ��������Ǝv���Ă����B�����𐳓�������K�v�͂Ȃ��B�l�͖l�Ȃ�̐l�����Ђ����琶���Ă����v�B�w�k�͓����̒��G���[�g�B�����A�u���̎��͍�������قnjX���Ă���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B����삳��Ă����v�ƘR�炷�B

�@�u�����߂��͐�ɌJ��Ԃ��Ăق����Ȃ��v�B�����J��Ԃ��]������́A���܂����N�Q���K�˂�B���{��������A�W�A�A����̐l�����ɖ��f�����������Ƃ͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B

�@�푈�ɂ�鎀�́A�ƂĂ��S���B

�@����������������Ȃ��炦�邱�Ƃ��A�܂��S���B

�@����́A�푈�̏��҂ł��낤���A�s�҂ł��낤���A�푈��̌������҂��ׂĂ�҂���n���ł���B�푈�ɂ��Č��ꂽ���́A�����ꂽ���́A�܂茻�݂̎��������ǂނ��Ƃ��ł�����̂́A���ׂĐ����c�����҂̋�Y�ł͂Ȃ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W�̏�i��

�@�|�|�y����11�z���|�|�@�����I�����s�b�N�ȂA�~�߂Ă��܂��@�ڎ���