難波駅を出た電車がわずかに右にカーヴすると、つり革に掴まっていた男たちは一斉に右側の窓から外を見やった。

ほんの一瞬、大阪球場のスコアボールドが見えるからだ。

私の家は球場から1キロ以上も離れていたが、物干し場にあがると、観客のあげる歓声が風に乗って流れてきた。

確かに昭和のある時代まで、私たちは「自分の五感で直接」社会の動きを感じとっていたのだ。

日紡貝塚監督 大松博文さん

なかなかのイケメンである。

(左から)

谷田絹子さん

大松博文監督

河西昌枝さん

スパイクを打つ谷田絹子さん

谷田絹子さん レシーブ

『キューポラのある街』

(1962)日活

監督:浦山桐郎

脚本:浦山桐郎、今村昌平

この作品は、吉永小百合という存在そのものを決定づけたと思う。昔の友人たちの多くは、吉永小百合という名前を口にするだけで、眼が虚ろになった。

日立製作所武蔵工場

生産ラインを見学するジュン

「トランジスター」生産の先端工場だった。

当時の総理大臣池田勇人は、西欧諸国の訪問先で積極的に家電製品をアッピールした。フランスのド・ゴール大統領は、彼を「トランジスタのセールスマン」と評した。

トランジスターは「小さいけれど性能が良い」のイメージを創造。

由美かおるさんなどは、トランジスター・グラマーなんて呼ばれた。

社員食堂で

左は吉行和子さん

微笑んで外を眺める。

これが絵になる時代だった。

昼休みには「歌声サークル」なんかも。

アコーディオン!、懐かしい。

『おれについてこい!』

(1965)東宝

監督:堀川弘通

確かにハナ肇さんには、大松監督との共通項がありますな。

その前年、同じクレイジーキャッツの植木等さんが、

『だまって俺について来い』って唄を流行らせてます。

持ち上げたり、茶化したり。

大松博文さんの墓地にある石碑。

『根性』は日本社会の心性を読み解く(ほど複雑でもないが)キーワードだね。

思い込んだら 試練の道を

行くが男の ど根性

「男」と「根性」がセットになっていることに、ご注意ください。

体育会的体質の最も端的な定義になっています。

ページの上段へ

できます。やれば、できます。

もうオリンピックなんか、止めてしまえ。 その16

(2021年 4月 30日)

福島第一原発は稼働停止している。にもかかわらず核汚染物質はいまだに増え続けている。その現実に向かわず、「トリチウム水海洋放出による風評被害」に議論は矮小化されている。

わが日本国は、「高度先端医療技術」を大々的に標榜していたはずなのに、いまだ新型コロナウィルス・ワクチンが製造できないのは何故か?

等々、考えなければならない問題が多々あるが、今回は予告したまま放置していたテーマを片付けておこう。

日本の組織体に普遍的な「体育会的体質」

予告したまま放置していたテーマ とは?

(コロナ感染拡大という困難より以前に)そもそもオリンピック開催自体に反対している理由を三項目にまとめたのだが、その三番目。それを放置していた。再掲する。

3)

日本のほとんどすべての組織体は、その運営原理を「体育会的原理」に依存している。黙ってヤレ、命令・指示に逆らうな、努力(しているふり)をしろ、死んでもヤレ、協調できないものは去れ …… 。これ、パワハラ・セクハラの根源。生産性低下の根本原因。世界標準の進度から見て、完全に取り残されている。そこで、保守・反動は、オリンピックで体育会的原理の復興を図ろうとする。日本選手が金メダルでも取ってごらん、スポ根神話賞賛をしようとするから。もうそんな選手は勝利できなくなっているのに。

そして記事の最後に、その概略を走り書きしておいた。

その3;女性差別、性的マイノリティ差別、を助長するオリンピック

a) 日本においては、あらゆる組織体が「体育会的体質」を内包している。

b) 正確に言うと、「男性間におけるホモソーシャル (homosocial) 的体質」の問題である。

c) 「ホモソーシャル (homosocial) 」の基本的属性は、

「ミソジニー (misogyny) 」と「ホモフォビア (Homophobia) 」である。

d) これが、女性差別と性的マイノリティー(LGBT)差別を生む。

e) 今の日本政府とオリンピックの進め方は、本質的に「体育会的」である。

よって、女性差別と性的マイノリティー差別を助長する働きしかしていない。

森喜朗の発言だけが差別なのではない。オリンピック全体が、本質的に差別助長的なのだ。

中学生の作文 『オリンピックに期待すること』

さて、どこから話を始めれば良いのか、戸惑うばかりなので、今回も1964年(昭和39年)東京オリンピクの“個人的な”思い出ばなしをさせてもらおう。

中学校を卒業する前、おそらく1962年の終わり頃だと思うのだが、「東京オリンピックに期待すること」というようなテーマで作文を書かされたことがあった。国語だったか、社会だったか、HRだったかは、忘れた。

私は、おそらく中国などは参加しないだろう、平和の祭典と言うが国際政治の平和にはまったく無力じゃないか、といったような事を書いた。当時、すでに私は「意識的な」少年だったわけである。この「意識的な」とは、社会的問題に対して意識的な、というぐらいの意味で、当時の左翼諸派がオルグするに値する対象を限定する時に好んで使用した言葉である。

さて翌週。教師は作文を返すと、何人かの人に読んでもらおう、と言った。私は、どうせ「どう書けば教師が気に入るのか」を良くわきまえた、優等生的な女子生徒が指名されるだろうと思った。案の定、ある女子生徒が指名を受け、起立すると自作を朗読し始めた。こんな内容だった。

みんな、日本がいくつ金メダルを取るか、で騒いでいます。でも、それはおかしい。私たちは繰りかえし、オリンピックは参加することに意義がある、と教えられてきました。確かに私も、日本選手には頑張って欲しいし、日本選手が金メダルを取れば嬉しい。でも、金メダル有望とか、金メダルを何個とか、金メダルを取ることばかりが話題になるは変だ。

例えば、バレーボール。女子チームばかりが話題になる。なぜなら、女子チームなら、金メダルが取れそうだからです。男子チームだって参加するのに、こちらの方はあまり話題にならない。不公平です。頑張って練習しているのは男子だって同じはずなのに。

私は衝撃を受けた。そして大反省した。

ほんとだ。その通りだ。僕だって、世に溢れるオリンピック報道には、多くの違和感を覚えていた。しかし、せっかく表現する機会が与えられたのに、それをキッチリと表現する努力を怠っていた。その代わり、新聞や文化人の言う一般常識的な批判を口真似して、お茶を濁そうとした。

今の若い世代には想像できないかもしれないが、当時の報道・出版文化は今よりずっと、政権と独占企業に対して批判的であった。それが当時の文化のデフォルト設定であった、と言える。安易にその流れに便乗し、「意識高い系」のスタイルのマネをして、作文の強いる労苦を回避していた。それでは、社会を批判する資格がないだろう。

“東洋の魔女” 突如出現。

では、中学生の私が抱いていた「世に溢れるオリンピック報道への違和感」とは、どういうものであったか? 女子生徒の作文に出てきた「女子バレー」を中心に思い返してみる。

バレーボールは野球に次いで一般に普及したスポーツだったように思う。学校・職場のクラブ活動は、男子なら野球、女子はバレー、という感じ。私の場合は体育クラブの経験がない。じゃあ、体育の授業はどうだったか。戦後団塊世代の第1波構成員であった関係上、教室はすし詰め状態。体育館・運動場もまたしかりで、それぞれの四隅に分散して鉄棒の懸垂とか組み体操ばかりやらされていた。球技の実技はほとんど行われなかった。唯一の例外がバレーボールで、これも生徒数の関係上、何と「12人制」。レシーブの動きをすると前後の生徒と衝突するから、ただ突っ立っていて自分の真正面に来た球だけを突き返すだけのゲームとなる。上手くサーブを入れれば即ポイントとなり、ほとんど差の付かない展開。まったく運動にはならなかったが、それでもルールだけは覚えた。これが一般的なバーレーボール状況だった。ママさんバレーなどは、ずっと後、日本がもう少し豊になってからの現象である。

さて、そんな中でのオリンピックである。

当時バレーボールは「9人制」と「6人制」が混在していたが、「日紡貝塚」は、1958年に世界標準の「6人制」に完全シフト。目標はすでに世界に向いていた。

1961年の欧州遠征で24連勝し「東洋の魔女」とよばれ、1962年の世界選手権で「変化球サーブ」と「回転レシーブ」で宿敵ソ連に快勝、1963年の都市対抗戦(参加22チーム)では3年連続7度目の優勝をはたす。この流れで、1964年の東京オリンピック代表は、メンバー12人のうち10人が「ニチボー貝塚」(オリンピックの直前にと改称)の選手となる。もちろん監督は「ニチボー貝塚」の大松博文。

金メダル獲得への思いは 国家的「悲願」へと昇華する。

一般的な国民が抱いていた、オリンピックにおける日本の世界に対する挑戦姿勢は次のようなものであった。私の記憶にある「感じ」をそのまま書くのだが、私も中学生であったとはいえ当事者であったことに変わりなく、国民一般の思いと大差はないだろう。

男子水泳で、米・豪と対決。

男子体操で、ソ連・東欧勢と対決。

マラソンで、アベベ・欧州勢と対決。

女子バレーで、ソ連と対決。

この中で、最も金メダルに最も近いと思われていたのが、女子バレー。何故なら、すでに「宿敵ソ連に勝った」という実績を持っていたから。

少しさかのぼるが、1961年6月、柔道とバレーボールがオリンピックの正式種目として追加されることが決定。その年の秋、日紡貝塚が欧州遠征で24連勝し「東洋の魔女」と呼ばれたあたりから、この金メダル獲得への思いは「悲願」へと昇華する。金メダル、とれれば良いな、から、とれるだろう、さらに、絶対にとらねばならぬ日本のために、という風に。

中学生であった私の心に大きな疑惑が湧いてでた。金メダル、世界一、なんて言うけれど、柔道とバレーボールは、開催国に華を持たせるための「ご祝儀」種目じゃないの。バレーボールの普及は世界的に見てさほど進んでいるわけではないし、柔道なんて、欧米人のエキゾチシズム(exoticism) で珍しがられている段階で、いったいどんなモノなのか知らない国の方が多いだろう。その種目で優勝したって、金メダル、世界一、だと浮かれ騒いでいてよいのだろうか。体操しかり。水泳しかり。インド人の体操選手も、黒人の水泳選手も、僕は見たことがないぞ。ほとんどの参加国から選手が出場する陸上競技で優勝してこそ、金メダルだ、世界一だ、と喜べるのではなかろうか。実際、オリンピックには94の国と地域が参加したが、女子バレーボールに参加したのは、たったの6カ国であった。

断っておくが、私はさほど皮肉れた中学生だったわけではない。それが「ご祝儀」種目であっても、参加国の少ない競技があっても、競技が始まって日本選手が活躍するのを観ると、素直に嬉しく思った。しかし、女子生徒の作文が言うように、オリンピックに向かう過程のなかで、日本が勝って金メダルを獲れそうな種目と、それに選抜された人物にのみ関心が向けられ、テレビも新聞も、連日そのことばかり報道していたのには、やはり違和感を感じていた。

本質からはずれた 社会学的批判

「東洋の魔女」が金メダルを獲得することが、国家的「悲願」となりつつあった頃、大松博文監督による猛特訓の様子がマスコミを賑わすようになった。私は何度もそれを観て、その度に様々なことを考えさせられた。重要な点がいくつかある。

選手たちは、国家的目的達成のため駆り出された「精鋭選手」として、特化された存在ではなかった。あくまで日紡貝塚の社員であり、就業時間が終わってから、彼女らの練習が始まるのだ。連日の練習は「鬼の大松」が納得するまで終わらない。日曜・祭日は休み? とんでもない、休業日は朝から練習だった。

そんな選手の指導・育成方法を批判する人たちもいた。今でもハッキリと覚えている批判がある。それほど強固な記憶として定着しているのは、おそらく同じような趣旨の発言を繰りかえし聞いていたからあろう。それはだいたい次のような内容であった。もちろんここでの文面への再構成は、私がその後に獲得していった語彙に依っている。推敲すると表現が曖昧になるので、無遠慮な言葉遣いとなってもそのままにしておく。

「鬼の大松」の猛特訓に耐える選手たちの根性は、いったい何に由来するのか? たまたま、そのような資質に恵まれた人たちが集まった、という事ではないだろう。社会的な背景・基礎があるはずだ。

選手たちは紡績工場の社員である。つまり女工さんである。女工さんとはどういう立場の人か? 「金の卵」の言葉どおり、安い賃金で働き企業に利益をもたらす、社会の底辺層の労働者である。彼女らは、上級学校を出て有利な就職をした人たちではないのだ。連日、単純かつ過酷な労働を強いられている人たちだ。当然、そのようなエリート層に対する反発心やコンプレックスを持っている。大松博文は、この様な選手たちの気持ちを読み取り、猛特訓で世界一になることで、それを克服させようとしている。つまり、彼女らの劣等感に付け入り、それを利用しているのだ。

その頃すでに私は「意識的な」少年になっていたので、たいていの「社会科学的」な解析には、ああ、なるほど、そういうことか、と納得させられたのだが、この論評には承服しかねた。違うだろう、そうじゃないだろう。

仮に、この論者の仮定が正しいとしても、それは選手たちのモチベーションの由来を、一つだけ貧しく指摘しているだけだ。今、我々が見せつけられている「日紡貝塚現象」を何一つ解き明かしてはいない。具体的な現実を、常套的かつ抽象的な階級差別構造モデルのなかに溶かし込んでしまっただけのことである。社会の中での人間の行動原理は、"A"という刺激を与えれば"B"という反応が起こる、というような、パブロフの条件反射で説明できるものではない。

工場で働くこと。実際はどうであったのか?

その後、「日紡貝塚現象」もすっかり収まった頃になると、実際はどうであったのかという当事者たちの証言も、少しずつ聞こえてくるようになった。それを聞くと、この批評が、思い込みだけで書かれた空言、根拠のないでっちあげであったことがよく分かる。

選手たちは間違いなくアスリート的エリートだったのである。世界を目指すチームを作るため、大日本紡績は各工場ごとにあったバレーボール・チームを、貝塚に集約している。文字通り「選りすぐり」を集めたのである。大阪に四天王寺学園という高校がある。バレーボールの名門校である。日紡貝塚は、そこからも「選りすぐり」をスカウトした。さらに、すべての選手たちの証言・談話を確かめたわけではないが、彼女は「女工さん」ではなく、事務職として働いていたようである。

幸い、“東洋の魔女”の一人、井戸川(旧姓・谷田)絹子さんのインタビュー記事が見つかった。具体的に語られている。そちらを読んでいただくと良いだろう。貴重な証言である。

ここで思い出すのが、映画『キューポラのある街』(監督:浦山桐郎)。まさにこの頃、1962年の公開である。中学3年生のジュンが、あれこれ迷った末に選ぶ進路が「工場で働き、夜は定時制高校へ通う」という生き方。(あらすじを書き出すとキリが無いので、一切省略するが)彼女が、最底辺社会・機能不全家族から脱出してゆく先が「工場で働き、夜は定時制高校へ通う」なのである。まぁ、いろいろあったが、この先、きっとジュンは幸せになるだろう、という幸福感を漂わせて、映画はエンディングに向かう。

お気づきの方も多いとおもうのだが、彼女が就職してゆく先は『日立武蔵』である。工場内の風景が、かなり長く、極めて肯定的に描写されている。この『日立武蔵』も『日紡貝塚』と同じように、バレーボールの強い事業所だった。

当時の大手紡績工場という職場をどう評価するかは、意見が分かれるだろう。例に挙げた批評子のように「低所得者層が行き着く果て」と捉えるか、映画のように「低所得者層が脱出して目指すべき場所」として評価するのか。

ただし、現在という時点から見返してみて、映画の方に肩入れしてみたいと思うのは、私だけではないだろう。現在では、どんなに工夫しても「低所得者層が脱出して目指すべき場所」なぞ描けそうにもないからだ。

「自分のために」 から 「お国のために」へ

先にあげたインタビューの後半で、井戸川絹子さんは次のように述べている。

それまでは、大松の指導も「誰のためでもない、自分のために勝つんや」というものだったし、自分たちもそう思ってやってきたのが、五輪までの2年間だけは違った。「純粋に『お国のためにやらなければ』と思いました。『負けたらもう日本にはいられないかも知れない』っていう思いもありました。

国民の金メダル獲得への思いが「悲願」へと昇華し、絶対にとらねばならぬ日本のために、という大合唱になったとき、その当事者である選手たちはここまで追い込まれていた。極めて“残酷”である。先の批評子は、おそらくオリンピック自体にも批判的だったのだと思うが、それを耐える選手たちの“根性”の由縁を、劣等感の克服などという個人的精神の問題として処理して済ましていた。この「国家的幻想による強制」という側面には気づきもしない。絵解きは簡単だ。批評子は、経済体制が政治体制を既定し、さらにイデオロギーを規定する、というロシア型マルクス主義の史的唯物論をそのまま適用したのである。

さて、大松監督が「誰のためでもない、自分のために」と言っていたにもかかわらず、選手たちの方が「お国のためにやらなければ」「負けたらもう日本にはいられない」と思うようになるのは何故か? なぜ、そのような、アクロバット的な思想転換が可能だったのか?

ここで、思い出すのが、大松博文監督へのインタービューである。

大松監督は、たびたびメディアに登場していた。こんなインタビューがあった。これも、私の記憶による再現であるが。

記者: 練習は毎日ですか?

監督: 毎日、毎晩です。

記者: 日曜でも休まないのですか?

監督: 休みません。

記者: 欠席するメンバーはいませんか?

監督: いません、全員、出てきます。

記者: あの、女性なんですから、いろいろ差し障りのある日だってあるでしょう?

監督: いや、できます。やれば、できます。

最後の質問を、記者は、極めて遠慮がちに遠回しに表現していた。それに答えた大松監督の口調を、今でもハッキリと覚えている。質問のあと、一呼吸おいてから、小声で、しかし、キッパリと言い切ったのだ。確かに「できます」を二度くりかえした。

これを聞いたとき、私は、それはダメだろう、と思わずつぶやいた。

だって、学教で保健の先生が言ったことと、違うじゃないか!

人間の生理と肉体の否定。肉体も差し出せ、国家のために!】

私たちは、きちんと性教育を受けた、と言うような世代ではない。しかし中学校の時の『保健』の先生が、たった一回きりだったけれど、それを実行してくれた。でも先生は、オシベとメシベの図を持ち出してはこなかったし、コンドームの装着の仕方を教えてくれたわけでもなかった。先生が強調した点はただ一点、男女ともお互いの身体状況をよく観て、特に男子は、生理中・妊娠中の女性にいたわりの心をもて、配慮のできる男になれ、それが男らしさというものだ、ということであった。私たちは、日頃ガヤガヤと喧しい悪ガキどもも含め、熱心にその話を聴き、そして十分に納得した。

立ち振る舞いの粗暴な男子生徒だって、思春期の心はなかなか複雑だ。もし生理中ならばその女性をいたわらなければならないと考えていても、そんな事を考えているということを相手に悟られるということ自体が、恥ずかしかったのである。それが先生の授業によって、そんな事を考えているということを相手に悟られても良いのだ、それで良いのだ、と思えるようになった。いっぺんに楽になったのである。それから60年後の今でも、私はそのY先生に感謝している。

だから、大松博文の、いや、できます。やれば、できます、という断言には強い反撥を感じた。いや、嫌悪感と言っても良い。いくら鬼の大松の特訓だと言っても、肉体的・生理的に無理なときには、当然の配慮がなされているものだ、と思っていたから。今風にいえば、“《女性》性”の否定じゃないか。

肉体的・生理的という言葉で、思い出したことがある。オリンピック期間中に虫垂炎になっては困るから、事前に選手全員が摘出手術を受けた、という話である。これは本当のことだったのか? もしかしたら、捏造された神話ではなかったのか? で、調べてみたら、ビックリ、本当だった。先にインタビューを引用した井戸川さんが、別のインタビューで、こう語っている。

入社したら順番に「はい、行ってきなさい」って病院に行かされる。知らずに行くでしょ。もう行って即、何にも(症状が)ないのに「ハイ、プチュ」って切られる。

主将の河西(昌枝)さんが糸をつけたまんま練習をやりだしたんですよ。だから宮本(恵美子)さんも3日ぐらいで退院してきて。そしたら、傷口が破裂したんですよ。縫ってもくっつかないから綿花のダンゴみたいの作ってグーッと傷口を押さえてテーピングで止めたんです。

もう、論評できる範囲を超えている。

「ぜひ金メダルを!」という国家的幻想は、選手の人生そのものを奪う。

「ぜひ金メダルを!」という国家的幻想が奪ったものは、他にもある。

“東洋の魔女”たちは、みな実家に戻って、オリンピックが済むまでは結婚しません、と宣言したそうである。そして全てが終わって落ち着きを取り戻したあと、多くの選手は大松監督の世話で見合いをして結婚する。そのそれぞれが小さく報道されることもあったが、相手はたいてい自衛官か何かだったように思う。これは美談のように語られていたが、果たしてそうであろうか。人が幸せな家庭を築いたことに口をはさむつもりはないが、“東洋の魔女”たちは、恋愛し、交際し、相手を確かめ、確信して結婚、という、人生の最高の過程を経験する機会を奪われていたわけである。

大松氏の方も、その後、電通に入社し(アラアラッ!)、1968年(昭和43年)自由民主党公認で参議選全国区に出馬し当選。しかし目立った活躍もできずに、二期目には落選している。

しかし大松博文と“東洋の魔女”は日本人の輝かしい神話となった。「回転レシーブ」と体操競技由来の「ウルトラC」は流行語となった。同様に「俺についてこい!」と「なせば成る」も、知らない人のない言葉となった。「俺についてこい!」は映画にもなった。大松博文ははやくして亡くなったが、彼の墓には、バレーボールを模した球体に「根性」と掘られた石碑が立っているという。

形成された神話が、今度は新しい国家的幻想を醸成してゆく。

「ぜひ金メダルを!」という国家的幻想が、大松と選手たちを追い込んだ。だが、その後、大松博文と“東洋の魔女”がふんだんに撒き散らした輝かしい神話のイメージが、逆に、新しい国家的幻想を醸成してゆく。それが、この稿で言う、「日本においては、あらゆる組織体が体育会的体質を内包している」の「体育会的体質」そのものである。

これは、乱暴に煎じ詰めて言えば、旧大日本帝國陸軍に特徴的であった体質である。戦後民主主義の進展によって、それは希薄になって行く過程にあったが、欧米にうち勝つ、世界一になる、という国家的悲願の形成に伴い、再び日本人の方法論として再構築された。単純な精神論、昔風に言えば、無理が通れば道理が引っ込むと、いう不条理そのものなのだが、これがその後の日本経済拡張の中心的ドグマとなる。モーレツ社員、企業戦士、などはその発展的派生形である。

経済市場が拡大傾向にある間は、どんな方法論を採ろうが、企業はやっていけた。だが、分割しあう市場に余地が無くなり、バブル経済がはじけて長期的不況状態が常態化した時代となると、その無効性が顕著になる。それが今、日本経済に顕著な低生産性となって顕在化している。しかるに、国際金融資本に魂を売り渡したぼんくら経営者たちは、いまだにこのドグマにしがみついている。

そして、それ以上に馬鹿な政治家どもが、再度のオリンピック開催によって、第二・第三の大松博文と“東洋の魔女”が出現することを期待し、それが、日本社会の「体育会的体質」を今一度補強・強化してくれることを夢見た。話の最初に戻るが、森喜朗の「差別発言」はその素直な表現である。

現在の若い世代も、また …… 。いつまで続く? この連鎖。

ずいぶん昔の話になるが、ある企業の新卒採用担当責任者だった時期がある。女子の応募者は、皆一様に、履歴書は克明に記入されていて、添付する顔写真一枚にも留意をはらっている様子がうかがえた。一方、男子の応募者には、体育会であることを誇示すればそれでOKと心得ているような人たちが多くいた。ぞんざいに書きなぐったような履歴書を出し、私はあんまり勉強をしてきませんでしたが、体育会クラブで ××× をやってきました。明朗・快活で元気一杯、誰とも強調してゆける自信があります、などと、平気でのたもうのである。

体育会系であることをアッピールすれば、それだけでOK、好感を持ってもらえる、と思い込んでいる。

今でもそれは変わらないらしい。最近、ツイッターでこんな投稿を見つけた。

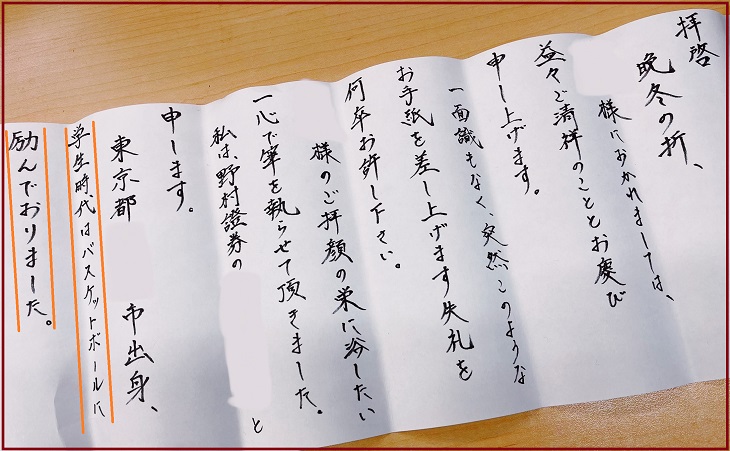

「某證券会社は顧客開拓のため、こんな手紙を新卒社員に書かせているらしい」と書き、次の写真が添付してあった。そのままコピーさせていただきます。

オレンジの傍線ではさんだ、文末の2行に注意してください。

もし、お暇なら「野村證券・営業・手紙」で画像検索してみてください。きっと驚かれると思います。

ページの上段へ

−−【その16】了−− もうオリンピックなんか、止めてしまえ 目次へ