ゴジラは怖い。神の火を盗んだ我々を罰しに来るのだから怖い。

彼は繰り返し首都に向かい、権力の中枢を破壊しようとする。

これが意味するところを噛みしめるべきである。

『トラック野郎・御意無用』

(1975:鈴木則文)

東映『トラック野郎』シリーズ第1作。

左;一番星桃次郎 (菅原文太)

右;やもめのジョナサン (愛川欽也)

『御意無用』の活用例

第5作『トラック野郎・天下御免』

その活用例

時代小説や落語では『口入れ屋』という言葉に頻繁に出会います。実際はどんな感じだったにか?

『目で見て解る時代小説用語』というサイトには沢山の写真が掲載されています。

『口入れ屋』の復元

こちらが『帳場』

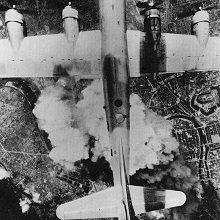

大阪の大空襲は、1945年(昭和20年)3月13日に始まった。以降合計8回の空襲を受ける。最後は8月14日。何と終戦の前日である。一万人以上の死者が出たと言われる。ミッドウェー海戦以後、軍部も・政府もこれは勝てない戦争であることを認識していた。休戦・講和の機会もあった。にもかかわらず、大阪だけで一万人の戦死者、である。これほどの無駄死にがあろうか。この幾多の無念の死を、英霊などと言い換える欺瞞を許すことはできない。

爆撃中の "B29"

右翼の後方に見えるのは大阪城だろう。この機は東に向かって飛んでいる。

夜間、焼夷弾の雨。

市電の残骸

空襲後の街の様子は、右下、本文の末尾に。

ページの上段へ

『教育勅語なぜ悪い? 論』は、なぜ悪い? その7

平成29年08月10日

おわび

年齢相応に病を得て、はかばかしく回復せず、約2ヶ月に渡って記事の更新が滞ってしまいました。これ以上停滞させるのも面白くないので、ここらで奮起して新しい記事をアップしようと思います。治療は終了したものの、まだ体力・気力が萎えたままなので、スローな展開となると思われます。お許しのほど。

前回のまとめ

前回、最晩年の正岡子規は親孝行という言葉に非常な嫌悪感を抱いていた、という逸話を紹介し、

その子規の心境をこんな風に想像した。

教育勅語下賜いらい、数多の勅語解説本が世に出た。容易に理解できる概念として、親孝行、という言葉が、新聞や出版物の文面に飛び交っていたと思われる。子規も病床で、何度もこの言葉を目にしたに相違ない。時は日露開戦の直前。友人の秋山真之は海軍の少佐となり、夏目漱石は留学先のロンドンにいる。彼らはすでに実績をあげ、さらにお国のために働かんと着々と準備を進めている。しかるに自分はどうだ。身動きもままならず床の中にいて、親兄弟に面倒ばかりかけている。

こんな子規の心に、「親孝行」という言葉は、どのように響いたのだろう。

時代の喧噪、時代の狂乱から、はみ出さざるを得なかった人の耳には、喧噪と狂乱が煽り立てる言葉は、きわめて不愉快なものとして響いたに相違ない。親孝行とは責め苦の言葉だったのである。

続いて「親孝行という言葉そのもの」を吟味してみた。理屈はきわめてシンプルである。

a) 類的存在としての人間における、類の一番小さな単位は「家族」である。

b) 家族の内部では、親子関係と夫婦関係という二つのベクトル軸が形成され、それぞれにおいて双方向に「役割」が設定される。

c) この役割を全うするために、一人一人が「努力」を積み重ねてゆく。これが、家族が家族として機能するメカニズムである。

d) この努力の積み重ねのうち、子から親に向かうベクトルの矢印に、もし名前を付けるとするなら、そしてその名前を既成の語彙から選択せねばならないとするなら、《親孝行》と名付けても良いかもしれない。

e) 一つの家族があり、その家族が適度な水準を保持して家族として成り立っているのなら、外側からは見えなくても、既に《親孝行》は実行されているのである。

このように《親孝行》という概念は、家族という類のなかでのみ実体を持つ。

それに対して、この家族関係以外の外部から社会的価値観として持ち出されてくる『親孝行』には、実体が無い。それは「実際の親子の関係以外の何か」である。笹川良一や浜田幸一のカリカチュア的エピソードを引き合いに出すまでもなく、それらの『親孝行』は、社会的な成功を誇示するための道具、あるいは権力的イメージを緩和するためのするための道具でしかない。それ以外、どんなに使用例を求めても、誤用か錯乱的使用しか発見できない。散見できる『親孝行』は、すべて滑稽か、さもなくば、胡散臭いものばかりである。

人生いつもが順風満帆というわけにはいかぬ。誰でも病を得たり経済的に困窮したりする場合がある。家族に多大の迷惑をかける場合だってある。それは誰にでも当然起こりうることである。しかも、そのような非本来的な状況に陥る原因は様々である。確かに、本人の努力不足とか判断の誤りとかが指摘できる場合もあるだろう。しかし「不運であった」とか「時流にそぐわなかった」とか言う方が、より実際的な理由であるように思われる。完璧に未来を見通せるような人間などいないのだから。

しかるに、『親孝行』とか『親不孝』とかいう言葉は、このような多くの原因を捨象し、個々人の不本意な窮状、個々人の非本来的なありかたを、いとも簡単に「本人のせい」にしてしまう。社会的・国家的モラル(実は、誰一人として完璧に完遂することが出来ない)を楯にとって、窮地に陥った個人を断罪するのだ。

子規が病を得たのは、子規のせいではない。しかるに、

不本意な心を抱え、悶々として仰臥するしかない彼を、「親孝行」という言葉が責め苛む。

今回は、もう少し具体的に「個人を苛む親孝行という概念」を検証してみる。

卑近な例を引こう。登場するのは、私の父親である。

『トラック野郎』シリーズが流行ったころ

1980年代の初めごろだったと記憶する、勤め先のライトバンを借用して、大阪府の南部を走っていた。助手席に父親を乗せていた。何処へ行く途中だったのか、何の用事だったのか、子細は何も覚えていない。

昼時だった。どこか適当な店で昼食をとろうとしていた。前方に大型トラックやらライトバンやらがひしめき合っているドライブインが見えた。トラックやタクシーが多く停まっている店は美味い、と父親が言うので、私は車の速度を落とした。だがその店の正面まで来ると、父親はこう呟いた。

「嫌いや。お父さん、大嫌いや。あんな屋号、よう付けるわ。」

看板には、大きな字でその店の名が書かれていた。

おやふこう

菅原文太、愛川欽也の『トラック野郎』シリーズが人気を博したのは、1970年代の後半である。それ以降「デコトラ」はある程度の市民権を得て、派手な装飾を誇示しあいながら街道を往くようになる。

『トラック野郎』シリーズには、それぞれに、御意見無用、天下御免、度胸一番星、男一匹桃次郎、など、小気味よい響きのサブタイトルが付けられていた。一般・民間のトラック野郎どもは、デコレーションとして、それらの文言をちゃっかり借用した。肉太の勘亭流書体が車体に彩りを添えた。その変化形、発展形も多様に存在した。記憶するだけでも、男の花道、街道仁義、風来坊、など。もう少し長くなって、映画の台詞調のものまであった。

止めてくれるな、おっかさん。

お許しください、親不孝。

みな一様に、確かにオレは優等生的な出世はしていないけれど、オレなりの意地と誇りを持って生きているんだ、けっこう良い生活だってしてるぜ、といったメッセージを発信していた。世の中に少し「拗ねた」風ではあるが、あくまで無邪気、健全なチョイ悪、とでも言おうか。共有し、競い合うことのできる邪気のない美意識が直裁に表現されていた。長いあいだ高度経済成長が続いていることの安心感が、この楽天的感覚を下支えしていたように思われる。

ドライブインの「おやふこう」という屋号は、このような時代の雰囲気に乗じて付けられたものであった。この程度の悪ノリは不謹慎とはみなされず、むしろ斬新な感覚の表現として容認されていたように思う。事実ライブ・インは、トラック野郎だけでなく、タクシーや外回りの営業マンたちでたいそう賑わっていたのである。

ドライブインの屋号に流行語の一つが使われていた。ただそれだけのことなのに、父親は露骨な嫌悪感を示した。その反応は即座で、彼は感情を抑制する余裕を持たなかった。「おやふこう」という言葉に、アナフィラキシーにも似た拒絶反応を示した。それは、いったい何故か?

祖父・祖母について

私の父親における『親孝行』あるいは『親不孝』を語るには、その対象となる彼の両親、つまり私の祖父・祖母について述べておかねばならない。

私の祖母は、1905年(明治38年)1月の旅順陥落で、奉賀の提灯行列に参加したと語っていた。生まれたのは、1890年(明治23年)、『教育勅語』が下賜された年である。祖父は祖母より少し年上であったから、おそらく1887年(明治20年)頃の生まれである。

祖父が他界したのは、第二次大戦後の1947年(昭和22年)。その翌年に私が生まれた。だから以下に述べる祖父の逸話は、ほとんど祖母から語って聞かされたものである。私はいわゆる「おばあちゃん子」だった。何時も祖母の傍にいたから、祖父の話を聞かされることも多かった。それによると、私の祖父はいわゆる立志伝中の人であったらしい。祖母の話は、他の血族・親族から聞かされた話とも大筋は合致している。だから祖母なりの脚色はあっても、ほぼ正確に、祖父の為人(ひととなり)と生業(なりわい)を伝えていたのだと思う。その印象を素直に吐露すれば、祖父・祖母は明治生まれの夫婦の一つの典型であった、と言えるだろう。

祖母は、私が成人し三十歳近くになるまで健在だった。その後も私は折に触れ、祖父の逸話と生前の祖母の姿を、折に触れ反芻するように思い出してきた。私にとっては、面白くまた懐かしいものではあるが、あえて人様に開陳するほど劇的なものではないことも確かである。以下、必要最小限を記すに止めたい。

だが、今このように祖父の逸話を書こうとして、奇妙なことに気がついた。祖母をはじめ多くの人が祖父について語っている。しかるに、父親の口から祖父の逸話を聞かされた記憶がほとんど無い、のである。父親は多弁な人だった。親戚や友人たちや取引先の人たちのことを面白おかしく喋った。出身校から、学校新聞の特集に掲載するので、昔を偲ばせるエピソードを書いてくれと依頼があった時など、何人かの恩師の思い出を事細かくリアルに再現して見せた。父の語り口には独特の癖があり、文章にしたものを読んでみるとたいそう嫌味なものに感じたのだが、表現の巧みさは認めないわけにはいかなかった。父は優れた記憶力を持っていたし、達者な語り部でもあったのだ。しかるに、何故か、自らの父親のことに関しては、ほとんど語ることがなかったのである。

祖父、『口入れ屋』を成功させる。 (明治・大正)

祖父は、茨城県は下館の人であった。生家は旅館を営んでいたという。あるとき祖父は職を求めて東京に出た。郷里を出た時期、その理由等、詳細は不詳である。だが、せっかく東京へ出たのに、彼は熱心に職探しをしなかった。芝居小屋と寄席を巡る毎日で、瞬く間になけなしの餞別を使い果たしてしまう。この時、祖父を助けた人がいて、このまま東京にいたのでは郷里に対してばつが悪いだろう、大阪へ行け、そこで心機一転やり直せ、と励まし、何某かの金品を与えた。その言葉通り祖父は大阪へ出た。しかし、ここでも芝居と寄席通いの日々を続け、またしても無一文になる。当てもなく浪速五座が軒を連ねる道頓堀の裏通りを歩いていて、一軒の「口入れ屋」の看板を見つた。

それは寿司職人専門の口入れ屋だった。祖父は「追い回し」(寿司職人の序列で、最も下位の見習いをこう呼んだ)として働くのだが、どの店でも長続きしなかった。強度の近視のため、包丁が上手く使えなかったからだという。口入れ屋は、やむなく口入れ屋の「帳場」で祖父を働かせてみた。それがツボにはまったのである。口入れや屋の帳場は単なる事務屋ではない。あの店で続かず、この店でしくじった職人を、真面目で腕の立つ職人だと目一杯褒めちぎって別の店に送り込む。店主と職人、あるいは職人同士のもめ事は茶飯事で、それをお互いの顔を立てながら丸く収める。これらがすべて帳場の仕事であった。こう書くと、あたかも手八丁口八丁、まるで山師のような人物像を思い描いてしまうが、実際は「お人好し」で「穏やかな喋り方」で「大きな声などたてたことも無い」人だったと、多くの人が証言している。

大正年間の半ば頃だと想像するのだが、祖父は「暖簾分け」を許される。自分の店を構えたのは、難波新川(現在の新歌舞伎座の裏あたり)。昭和になってから撮影されたものだと思うが、残された写真を見ると、それはもう立派な商家である。使用人たちはもちろん、仕事にあぶれた寿司職人たちも多人数居住していた。二月・八月は「にっぱち」と言って寿司屋は暇で、「遊ぶ」職人が多くなる。そのために近在に借家まで借りていた。

戦争が "店" を崩壊させる。 (昭和前期、終戦まで)

祖父と祖母がいつ結婚したのかは分からないが、夫婦には子供がなかった。1926年(大正15年)、祖母の弟夫婦に生まれた子供を養子としてもらい受けた。これが私の父親である。養子としてもらい受けた、と言えば聞こえが良いが、四十歳を目前にして、祖父は商売の跡継ぎとしての養子縁組を急いでいたはずである。事実、生まれたその日に生母の手から奪い取るという慌ただしさであった。父親は、生まれたその日に、祖父の商売を継ぐという将来を強要されたのである。

商売が順調に推移していれば、問題も少なく済んだかもしれない。だが、あの戦争である。

明治以降の近代日本は絶えず戦争を繰り返してきた。だが、富国強兵の「富国」の方を忘れることもなかった。産業・経済も急速度で成長させてきたのである。しかし、1937年(昭和12年)の『日支事変』、翌年の『国家総動員法』以降の日本は、産業、経済、教育、文化、生活のすべてを崩壊させて、富と余剰のすべてを軍備拡大・戦争遂行に注入した。再生産の構造は崩壊する。まさに『亡国』強兵であった。

寿司屋とて例外では無い。休業、転業、廃業が相次ぐ。口入れ屋の方も同様、抱えていた職人は次々と兵役にとられ、商売は年々先細りを余儀なくされる。父親は学業半ばで招集。商売は開店休業状態となるが、トドメを刺したのは、1945年(昭和20年)終戦間際の大阪空襲である。店舗と住居はすべて焼失してしまう。

そして終戦。祖父夫婦が住之江で借家暮らしをしている所へ、除隊となった父が帰ってくる。この時、祖父は還暦の間際にあり、父は弱冠二十歳であった。

父を押しつぶしたもの。 (昭和20年8月 終戦)

生きていくことすら困難な状態であるのに、父の心を押しつぶしていたのは「それとは別のもの」であった。

一日も早く、商売を復興させよ。

お前はそのために、この家に貰われてきたのだ。

だから、あれだけの贅沢三昧をさせてもらったのだ。

店を再興して、恩返しをしろ。

それが親孝行というものだ。

現実社会の実情はどうであったか。米、麦、芋、豆、主食の米穀類の確保さえ困難な状況である。

えっ? 寿司屋? 寿司職人の「口入れ屋」?

商売再興など議論できる環境ではなかった。父は糊口をしのぐため会社勤めを始め、そこで縁を得て結婚。1947年(昭和22年)に祖父が死亡。その翌年、入れ替わるように私が生まれた。

祖母に急き立てられて、父が商売再興に踏み出したのは、1950年(昭和25年)ごろだと思う。歓楽と商売の中心地であった難波新地に戻ること能わず、東に一丁行けば天王寺区、南に行けば浪速区、と場末にずれたあたりに二戸一住宅を買い求め(それも土地は借地であった)、その片方を改装して店舗としたのである。戦争によって祖父の商売が勢いを失い休止状態になってから、十年近くが経過していた。

戦後民主主義の中で育った私の感覚から言えば、そんな時流に反した商売再興など、なぜする必要があるのか、と言うことになる。もし義理立てしなければならないとするなら、それは祖父に対してであろうが、祖父はすでに故人となっている。父は自分の人生を歩めばよかったはずである。

だが父は、寿司職人の口入れ屋の再興という、とうてい勝ち目の無い路線を選んだ。何故か?

一言で言うなら、それが親孝行である、と思い込まされていたからである。

(この項、続く) 後半【その9】へ

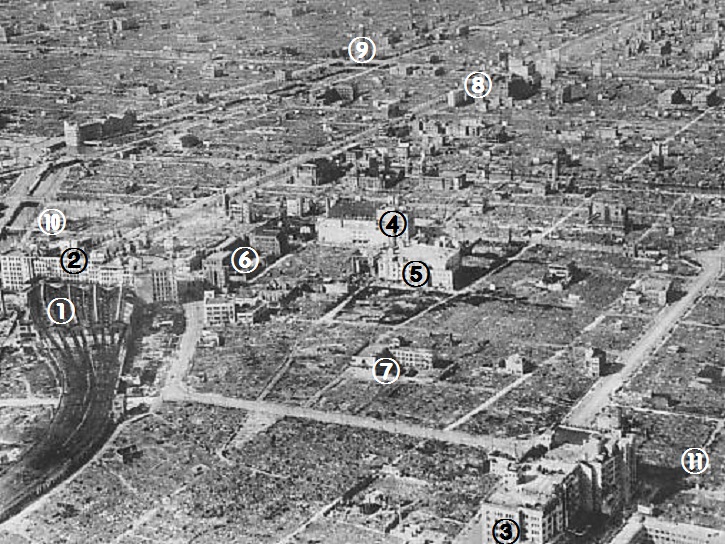

大阪空襲で焦土と化した ”ミナミ”

南東方向から北西方向を鳥瞰した写真。鉄筋コンクリートの建物だけが焼け残っている。

私の育った土地なので、ほとんどの建物を特定することができます。

① 南海電鉄 難波駅

② 高島屋

③ 松坂屋;後に天満橋に移転、建物は 高島屋東別館となる。

④ 大阪歌舞伎座;後に御堂筋西に移転、

建物は 千日デパートとなり、その6階に千日劇場があった。

その舞台で、小米時代の枝雀さんを何度か聴いた。今はなんとかカメラ。

⑤ 大阪劇場 ; みんな”ダイゲキ” と呼んだ。実演と映画の組み合わせ。松竹系。

島倉千代子ショーを観たが、何度も停電してショーは中断した。

⑥ 精華小学校;祖母・父・私、と三代にわたって通学した。今は廃校、更地になっている。

⑦ 日本橋小学校;戦後は日本橋市民病院となる。

高校3年の時、私はここに8ヶ月入院し、出席日数不足で落第した。

⑧ 大丸;写真では識別できないが、その北側に そごう がある。

⑨ 四つ橋電気科学館;大阪の小学生なら、カール・ツァイス製プラネタリウムは何度も観ている。

だから皆『家路』のメロディーを知っている。

⑩ 祖父の口入れ屋はこのあたり。横を南北に流れるのが新川。

⑪ この⑪から画面の右にはみ出たあたりに、父が再興させた口入れ屋があった。

私が育ったのもそこ。

ページの上段へ

--【その7】了-- 『教育勅語なぜ悪い? 論』は、なぜ悪い? 目次へ