映画は観終えたあとから、もう一つの楽しみが始まる。

何故この作品がこれほどまでに私を楽しませてくれたのだろう?

今度は私がホームズとなりポアロとなって謎解きの森に分け入る。

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

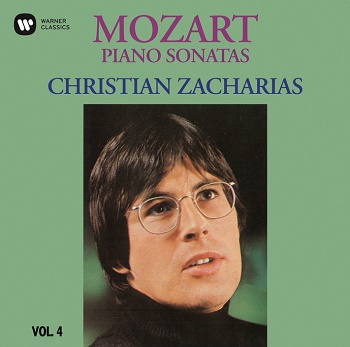

今回とりあげるピアニスト

クリスティアン・ツァハリアス

Christian Zacharias

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

ネット検索してみると、私をモーツァルト開眼させた音源が、当時と同じジャケットで販売されていました。

フリードリッヒ・グルダ

ピアノ協奏曲 #20 #21

フリードリッヒ・グルダ

ピアノ協奏曲 #25 #27

オーレル・ニコレ

フルート協奏曲

ジャン・ピエール・ランパル

フルート協奏曲 など

コレギウム・アウレウム

のメンバーによる

クラリネット協奏曲 など

ヘルマン・バウマン

ホルン協奏曲

ウラジミール・スピヴァコフ

ヴァイオリン協奏曲

イエルク・デームス

ピアノ協奏曲

コレのみジャケットが違いなます

★★ ★★ ★★ ★★ ★★

快速・疾走派の二人

カルメン・ピアッツィーニ

Carmen Piazzini

クララ・ヴュルツ

Klara Wurtz

旧ソ連の連邦旗の

左上にあったシンボル

カマとハンマーの組み合わせだ

旧ソ連からは、例えば

エミール・ギレリスという

鋼のようなベートーヴェン弾きが現れた。

絵は体を現す、か?

ページの上段へ

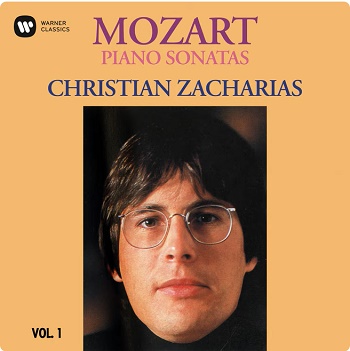

クリスチャン・ツァハリアス という ピアニスト

残された時間は短い。

じっくりとモーツァルトを聴こう。その21

2024/01/27

考えるヒントを与えてくれた ツァハリアス の演奏

長々と『ピアノ・ソナタ11番 イ長調 K.331(トルコ行進曲付き)』について語ってきた。前回では、作曲家がこの曲を書いた目的と、最後の章に、わざわざ

"alla turca" (トルコ風に、トルコ軍楽隊風に)と書き添えた理由を推理してみた。

自分で言うのもおこがましいが、あの推理は少し目新しいものだったと思う。音楽史的な解説あるいは楽典面からの解析は数多くある。だが、モーツァルトが、何のために、どのような曲を、作ろうとしたのかという、いわば「モーツァルトの作曲モチベーション」を想像してみるような試みには、滅多に存在しないのではなかろうか。

でも、あのような大胆な仮説がスルスルと私の脳髄から流れ出たのではない。それほどの音楽的資質は、残念ながら私には備わっていない。実は、あるピアニストによるモーツァルトのソナタを聴いて感銘を受け、その演奏からある明瞭なイメージが喚起された。それが、きっかけとなっている。

そのピアニストとは、クリスティアン・ツァハリアス(Christian Zacharias)。ドイツの人。1950年生まれであるから、今年74歳になる。

まずは、彼の弾く『トルコ行進曲』を聴いていただこう。CDのレーベル面に〈p1997〉とあるから、彼の40歳代後半の演奏であろう。↓↓ CDジャケットのクリックで"YouTube"へ

最後の一分間、シンバルで軍楽隊風行進曲のリズムが打ち鳴らされます。シャーン、シャーン、シャン・シャン・シャン、と。クラシック音楽の演奏は厳正さが初期設定になっていますから、この突然の打楽器侵入は、ちょっと意表を突かれる感じがあります。

でも違和感はなかったはず、まさに曲想通り、でないでしょうか。

熟考の末のシンバル打鐘

『トルコ行進曲』に打楽器といえば、『その15』で、山名仁さんの弾く『トルコ行進曲』を聴いていただいた。使用楽器はウィーンのローゼンベルガー(Michael Rosenberger)製フォルテピアノ。1820年頃の作。あの楽器には楽器自体に打楽器が仕組まれていて、演奏者がヤニチャーレンペダル(トルコペダル)を使って打楽器も打ち鳴らす。当時のウィーンで流行していた演奏スタイルを、歴史考証的に再現したものであり、鑑賞目的の演奏ではなかった。

だが、このツァハリアスの演奏は違う、現在のクラシック音楽愛好家に向けた、ごく当たり前のCDリリースなのだ。それに「流布している楽譜には記載のない、シンバルの打撃音」が加わっている。先に述べたとおり、クラシック音楽界においては《厳粛さ》がデフォルトだ。このような演奏は、奇をてらった演奏だとして、批評家たちから非難されるに相違ない。だが、彼は熟考の末、あえて、あの箇所でシンバルを響かせることにしたのだろう。

もしツァハリアスの演奏が凡庸なものであったなら、変わったことをする演奏家だ、とか、クラシック音楽なのに不謹慎だ、とか言って、拒絶されただろう。あるいは大阪人なら、クラシックのピアノ弾きなんやけど、えらいイチビリのオッサンいてまっせ、鉦(かね)叩いて景気つけてますわ、天神祭りの船渡御(ふなとぎょ)やないか、道真公もビックリや、と笑いのネタにされただろう。ところがツァハリアスの演奏は違うのだ。

奇抜な趣向であるが意外と良い …… というのではない。

なかなか良いぞ……というレベルでもない。

私の耳には、それ以上のものとして響く。

いや、正直に白状して、私はこの演奏で『トルコ行進曲』の聴き方を、ひいては、モーツァルトのピアノ・ソナタの鑑賞方法を、始めて理解したのである。まさに、目(耳から?)から鱗、の演奏であった。

何故か、ピアノ・ソナタは楽しめなかった

打ち明けばなしをしよう …… (と、格好をつけるほどの秘密ではないのですが)。

クラシック音楽を聴き始めたのは思春期の頃。その十年後、二十歳代も半ばを過ぎたあたりで、突然モーツァルトの音楽に魅入られてしまった。すとんと恋に落ち込んだみたい。それからは、モーツァルトならどの曲を聴いても、他の作曲家の音楽では味わうことのできない《甘美な切なさ》で心がいっぱいになった。

きっかけは、フリードリッヒ・グルダの弾くピアノ・コンチェルト。いちど取り込まれると、もう止まらない。続いてヴァイオリン協奏曲と管楽器類の協奏曲、さらには、さまざまな組み合わせのある室内楽、ザルツブルク時代のセレナードやディヴェルティメント、と次々に耽溺するジャンルが増えていった。オペラは飛びっきりの美女ぞろいであったが、言葉の問題があり、長尺ものであって音盤の枚数が多く、攻略に苦戦したが、ラジオ放送にかじり付いて何とかお付きあいをさせていただけるようになった。ザルツブルグ時代の教会音楽も斬新だった。これが宗教音楽? と思わせる、清々しい官能に満ちた世界。オペラ歌手が余技のような感じで吹き込んだ歌曲集にも、込められたさまざまな思いを聴いた。恋文をしまい込んだ秘密の小箱をそっと開けて見せてもらった。そんな感じ。古楽器勢がバッハの録音を終えた後モーツァルトを手がけるようになってからは、交響曲群にも新たな魅力を見いだすようになっていった。

だが、ピアノ・ソナタだけは、楽しんで聴けた記憶がほとんどなかった。

1990年代の終わり頃になると、旧録音のCDセットものが手軽に買えるようになり、聴くことのできる演奏家が一気に増えた。中でも、モーツァルトのピアノ・コンチェルトのセットは、売り場で見つけるたびにせっせと買い込んで聴きこんだ。肌合いの合わない演奏家もたまにいるが、たいていは誰の演奏であっても充分に楽しむことができた。

だが同じピアノであっても、ソナタの方は、退屈するとまでは言わないのだが、二度、三度と繰り返し聴いて没入する、という風にはならなかったのである。

確信をもって弾いている演奏に、出会わない

モーツァルトの音楽のうち、ピアノ・ソナタにだけは没入できなかった。その理由は何か? 熱心に聴き込むことをしなかったのだから、的確な見解を述べることはできないのだが、無理を承知でその理由を言葉にしてみる。

どうも「演奏者が確信をもって弾いているようには聞こえない」のである。

言い換えれば「演奏者自身が弾くことに歓びを感じているようには思えない」のである。

演奏スタイルの好き嫌いを言っているのではない。様々な演奏スタイルを許容する深さをクラシック音楽は持っている。クラシック音楽はすでに《古典》、どのような扱いを受けてもびくともしない強靱さを獲得している。楽しめて没入できるのならば、どんな演奏スタイルだってかまわない。ジャズ・セッションのテーマになろうが、ダンスのためにタンゴ風にアレンジしたってかまわない。

だが、ピアノ・ソナタの場合は、聴き終えると、何種類かの演奏スタイルのどれかに分類して、それで終わり、になってしまう。その演奏スタイルは、およそ三種類に集約できた。

ピアノ・ソナタ演奏 三つのパターン

一つは、比較的ゆっくりとしたテンポで、穏やかに弾くやりかた。それもイン・テンポに徹し、アーティキュレーションを極力排除する。見事に音の粒がそろっていて、磨き抜かれた碁石がならんでいるようだ。破綻がない、つまり、スリルもない。過度の表情を付けるのはモーツァルトの精神に対する冒涜である。そんな形而上学的精神主義のバリアに閉じ込められているみたいで、退屈きわまりない。音楽コンクールで優勝して大手のレーベルと契約し、ショパンやラフマニノフの大胆な演奏で喝采を受けたようなピアニストでも、ことモーツァルトになると、とたんに大人しい「良い子ちゃん」になってしまうようだ。モーツァルトを弾いていたのはピアノを習い始めた頃だから、先生に気に入ってもらえるような演奏に回帰しまうのだろうか。チョットでも自己表現をしようものなら、勝手な弾き方をするな、とたしなめられた。そんな、恐怖の教育体験がよみがえるのだろうか? だが、こんな演奏が大多数のように思えるのだが。

【注】

イン・テンポ“in tempo”: 正確な拍子で、一定のテンポを厳守する奏法

アーティキュレーション“articulation”: 音と音のつながりに様々な強弱や表情をつける技巧

二つ目は、速いテンポでドンドン先へすすむ演奏方法。仔細にこだわらぬ疾走感は、はなはだ爽快。モーツアルトの音楽の快活でやんちゃな面を全面展開したような弾き方、と言えなくもない。だが、このスタイルをとる人は、ごく少数派。いま思い浮かべることができるのは、カルメン・ピアッツィーニとクララ・ヴュルツ。えっ、二人ともご存じないって? そうかもしれません、二人とも、音盤はマイナー・レーベルからのリリース。ビュルツさんは、激安ボックス・セットで有名なオランダのブリリアント・クラシックス。ピアッツィーニさんに至っては原盤のレーベル名も分からない。彼女のCDは、家電・雑貨などを扱う通販などで、外装だけ変えて繰り返し発売される『クラシック名曲集』セットものに組み込まれていて、私はそれをヤフオクで買った。CD40枚のセットが二千円程度だった。

だが、レーベルこそマイナーであっても、安売り商材のカタログ埋めとして扱われていても、二人の演奏はとても素晴らしい。先に述べた「良い子ちゃん」演奏よりはずっとイイ。聴く機会も多い。

だが、これで満足ということにはならなかった。確かに、快速指向ではあっても、モーツァルトに固有の〈センシィティヴ〉(“sensitive”敏感な、感じやすい、傷つきやすい、過敏な)な表現も充分になされている。

…… のだが、何と言うか、もう少し〈多彩さ〉が欲しいのである。曲が変わったとき、ガラッと、場面と雰囲気が変わる、しかも、予期せぬ方向へ変わる。あの即興的な多彩さが。ちょっと、要求が多いようだけれど。

最後に三組目。独自の解釈と凝った仕掛けで、ソナタをブラッシュ・アップすることに執心するグループがある。独自の表現力を獲得した〈大家〉クラスの演奏家が、満を持してリリースする音盤によく見かけられるスタイルである。演奏会でその演奏を聴くのなら、間違いなく私は感心(=

感動とは限らないが)するだろう。ブラボー、ブラボー、で大拍手。さすが○○さんは違う、これは間違いなく○○さんのモーツァルトだ、とかの賞賛の言葉が飛び交う。

そのような演奏がライヴCDとなって、演奏会場における集団的熱狂を追体験する、という聴き方もある。いや、現代はそのような聴き方が主流になってしまったようだが、私の場合はそうではない。古典的作品は一度や二度のアプローチではなかなかその神髄に触れることが出来ない、というのが、私の身に染みついた実感である。じっくりと聴く、また時間をおいて聴く、そのような繰り返しのプロセスをへて、始めてムーサ(ミューズ)の女神が微笑んでくれる。何と、鈍くさい奴だ、と罵られるかもしれない。だが、これが私の聴き方であって、今さら変えようがないのだ。

こんな場合「独自の解釈と凝った仕掛けで《過度に》ブラッシュ・アップ」された演奏は、繰り返し聴けないのである。卑俗な例えで恐縮なのだが、モーツァルトとかシューベルトのピアノ・ソナタは、その固有時の美を体現している少女のようなものだ。その素肌と普段着こそかけがえのないものである。厚化粧は似合わないのだ。

三分類、してみたものの ……

もちろん、この演奏スタイルの三種類への分類は、極めて恣意的(自分勝手で論理的な根拠が希薄)なものである。「無理を承知で」分類してみたわけだ。

クラシック音楽の演奏は、たいていの場合、同じ楽譜を基にして、同じような音を出す楽器を用いて、オーセンティックな(歴史的な伝統のなかで、これが本物と認められているような)様式に則って演奏される。だから誰がどのように弾こうが、たいした《差》が出るものではない。人前で弾く技量を持った人が弾くならば、『トルコ行進曲』は、どんな風に弾こうが『トルコ行進曲』であって、間違っても『エリーゼのために』に聞こえたりはしない。

だから、ある演奏を聴かされて、さあ、この三種類のうちのどれなのだ、分類したまへ、と迫られても、私は即座には答えられないだろう。明確にレッテルが貼れるような分類ではない。グズグズ述べてきたように、モーツァルトの音楽のなかで、ピアノ・ソナタだけは没入できる演奏に出会えなくて、それは何故だろう、と反省してみると、だいたいのところ、このようなぼんやりとした印象のどれかに当てはまるナ、という、自分を納得させるための言い訳程度のものである。

作曲家だって、すべての曲に精力を注ぎ込んでいたわけではいだろう。顧客のレッスンのためにサッ・サッと作った曲も多かったはずだ。そのうち、出来が良くて使い捨てにするには惜しいものが楽譜に定着して出版されたりもした。モーツァルトのピアノ・ソナタとはそのような作品群なのだろう。ピアノ・ソナタというジャンルが鑑賞用にバージョン・アップするのは、市民社会がもう少し豊富化していわゆる《サロン》が形成されてからだ。モーツァルトのピアノ・ソナタは、長い間《子どもの弾く作品》だと見なされていたのも、それが理由だろう。 …… と、こんな風に勝手に妄想していたわけだ。

このような中途半端な認識を改めさせてくれたのが、クリスティアン・ツァハリアスの演奏であった。

ピアノ・ソナタ 第1番 K.279 を聴く

では、ツァハリアスの演奏とは、いったいどのような演奏なのか?

先ほど『イ長調 K.331』第3楽章 "alla turca" を聴いていただいたが、突然のシンバル侵入に気をとられて、演奏そのものには注意が向かなかったのではなかろうか。もっともこの曲は、行進曲風に、という指定であるから、テンポの多少の緩急はあっても奏法にそれほどの差は出せないと思う。

では、別のソナタを聴いてみよう。多用な演奏スタイルがあって、聴く方も様々な楽しみ方があるソナタ、を選んで。『ピアノ・ソナタ ハ長調 第1番』と番号が振られている『K.279』なんかはどうでしょう。モーツァルト最初のピアノ・ソナタ。その『第1楽章 Allegro』をどうぞ。

↓↓ CDジャケットのクリックで"YouTube"へ

いかがですか? 皆さんは、どのように感じましたか?

私は、素晴らしい演奏だ、と実感します。もし1775年19歳のモーツァルトが現在の時空にワープしてきて、現在のピアノを弾き始めたとしたら、きっとこんな風に弾くに相違ない、そんな風に感じます。

…… で、話を終わらせば簡単なのですが、そうはいかないでしょう。

ツァハリアスの演奏の演奏はモーツァルトの再来みたいだ、とまで言うのですから、もう少し説明しないと。でも、話は少し錯綜してややこしくなると思う。お覚悟のほど。

ピアノ・ソナタの作曲開始は、意外なほど遅い

この曲は1775年、モーツァルト19歳の時に作曲された。この点をわざわざ強調したのには理由がある。〈19歳 ←→ ピアノ・ソナタ第1番 ←→ K.279〉という数字の並びを見ていただきたい。おやっ、チョット変? と思われませんでしたか。

そう、第1番というには、作曲年代が遅すぎるではないか!

モーツァルトはクラヴィーアの名手として世に知られていた、それも極めて早熟の。長らく最初の作品と思われていた『メヌエットとトリオ ト長調 K.1e』は5歳か6歳の作。聴いてみると、これはもう立派な作品である。↑↑曲名クリックでYouTubeへ

本人はまだ楽譜が書けなかったので父レオポルドが記譜した、そのおかげで現在に伝わる、とされていた。最近の研究では、これは1764年(8歳)の作でモーツァルト自身が記譜したものである、と訂正されたようだ。『1』に『1e』という枝番記号がつけられたのは、さらにその前の作品が次々と発見されたから。現在では、1761年(5歳)の『アンダンテ

ハ長調 K.1a』が、最初の作とされている。すると、次のよう表が書ける。

1761年 05歳 『アンダンテ ハ長調』 K.1a (最初の作品)

1775年 19歳 『ピアノ・ソナタ 第1番』 K.279

1791年 35歳 『レクイエム』 K.626 (最後の作品)

この表で分かるように、モーツァルトが作曲をしたのは 5歳から 35歳までの 30年間だったわけだから、『ピアノ・ソナタ 第1番』が書かれた

19歳という年齢は、ちょうど中間地点となる。ケッヘル番号で言えば、279/626 だから、進捗率が 45%。 5歳から作曲を始めた早熟のクラヴィーアの名手であるのに、ピアノ・ソナタを上梓したのはその14年も後のこと! これはいったい、どういうことなのだろう。

他のジャンルを見てみよう。この時点までに、交響曲は、全41曲のうちすでに『30番』までが作曲済み。オペラだって、全19曲のうちすでに 7曲が上演済みなのだ。興味があるなら調べてみていただきたい、弦楽四重奏曲だって、ミサ曲だって、もう随分と大曲・名曲がアップされている。

分かりきったことじゃないか、それがどうした? とお叱りを受けそうだが、私はここに、「モーツァルトのピアノ・ソナタはどのように演奏されなければならないか、また、どのような曲として聴かねばならないのか」という問を解く鍵があるように思える。

つまり、モーツァルトが作曲したほとんどの曲は、すでにその時までに《曲のスタイル》 (曲の構成・使用楽器・長さ・演奏場所・観客層、などを含めた総体)が出来上がっていた、ということ。モーツァルトは、そのスタイルに則って、あるいは、チョット工夫をこらして作曲すれば良かった。だが、ピアノ・ソナタの場合は違った。それはモーツアルト自身(と、ハイドン)がそのスタイルの創造者だった。ちょっと待て、スカルラッティがいるじゃないか、という人があるかしれないが、あれは練習曲集(といっても魅力的な曲ばかりだが)をソナタと呼んだだけのこと。我々がイメージするソナタのスタイルとは別のものである。ちょうど、バッハのシンフォニアと言っても、交響曲ではないのと同じこと。

モーツァルトをして、新ジャンルに向かわしめたもの

1775年、19歳、というタイミングで、モーツァルトは、俄然、ピアノ・ソナタを作り始める。何故か? 彼を新しいジャンルに向かわしめた《何か》があったのである。

その《何か》とは、間違いなく、新しいクラヴィーア《ピアノ・フォルテ》との出会いである。

1774年の暮れ、モーツァルトは父とともにミュンヘンを訪れた。オペラ『偽りの女庭師 K.196』上演のためである。このミュンヘンではすでに、新機軸をそなえたピアノ・フォルテの普及が始まっていた。シュペート製のものだったのだろうか?(確認できないが) 彼はたちまちこの新しい楽器に魅入られ、その楽器で演奏されることを想定して、その《美質》が最大限の効果をもたらすように、ピアノ・ソナタ群を作曲した。現在その六曲は、依頼主の名をとって『デュルニッツ・ソナタ』と呼ばれている。その最初がこの『ハ長調 第1番 K.279』、最後が『二長調 第6番

K.284』。この “K.284” こそ、以前くわしく述べたように、モーツァルトがウィーン進出にあたって、もう一度あのような曲作ろう、と念頭に置いた曲であった。

まだ具体的内容は述べていないだが、結論を先回りして言うなら、モーツァルトのピアノ・ソナタは、彼が魅入られたピアノ・フォルテの《美質》を再現するように演奏されなければならないし、聴く側も、その《美質》を聴きとらねばならない。

「強く叩けば」と「鳴らした瞬間にその音は消えます」

では、モーツァルトは、ピアノ・フォルテの《何に》魅入られたのだろうか?

それは、この2年後、アウグスブルクでシュタイン製のピアノ・フォルテに出会った時、彼自身が端的に述べている。これは多くの人が引用しているし、私も『その13』で引用したのだが、その核心部分を再度引用しておこう。

(シュタイン製のピアノ・フォルテは)強く叩けば、たとえ指を残しておこうと上げようと、ぼくが鳴らした瞬間にその音は消えます。(1777年10月17日、父あての書簡)

キーワードが二つ出てくる。「強く叩けば」と「鳴らした瞬間にその音は消えます」である。このイメージは、音楽用語を使って「スタッカートが良く効く」と言い換えてもよいかもしれない。でも要注意、スタッカートという言葉が出たから言って、一般的なスタッカートのイメージで誤解しないでいただきたい、

音楽事典などを見ると「スタッカート」とは「音を短く切って演奏すること、音価は記されている音符の 1/2 程度」などと記されている。でも「スタッカートの弾むモーツァルト」とは「音価の長さ」だけの問題ではない。短く区切って演奏すれば良い、ということならば試みに、DTM(デスクトップ・ミュージック)が使える環境にあるなら、「八分音符」の連続を「十六分音符

+ 十六分休符」に置き換えて再生してみるとどうだろう。それでモーツァルト風に聞こえるだろうか? 否、でしょうね。これ、試してみなくとも結果が想像できる。

「スタッカートの弾むモーツァルト」になるためには、条件は二つあると思う。モーツァルトの言葉を、もう少し微分解してみると、

「強く叩けば」→【音そのものの特質】

音に力強さがあること。これは、大きな音、ということではない。

音の立ち上がりが素早いこと。

音が弾んでいること。

「鳴らした瞬間にその音は消えます」→【音と音との関連性】

ある音が出る時には、前音は消滅していていること。

余韻を完全に消すことは物理的に無理でも、雰囲気的には無音状態が存在すること。

さあ。どうでしょう? これを、モダン・ピアノで演奏するには、いったい、どうすれば良いのだろう。

ベートーヴェン、ピアノ・フォルテに引導を渡す

1775年、モーツァルトはピアノ・フォルテのための作曲を始める。その少し前、1770年を過ぎた頃に、ハイドンは自作をピアノ・フォルテで演奏するようになっていた。1791年、死によってモーツァルトの創作は終了。ハイドンは

19世紀まで生きたが、ピアノ・ソナタの最後は 1795年頃のようだ。ということは、ウィーン古典派と言われる二人が、ピアノ・フォルテによる演奏を念頭において作曲したのは、合計 25年程度だった、という勘定になる。

ベートーヴェンの使用楽器もピアノ・フォルテであったわけだが、彼のソナタの奏法は、ハイドン・モーツァルトとは大きく異なる。ごく初期の習作的作品を除いて、鍵盤は文字通り「叩く」ものになるし、楽器全体の「豊かな響き」が要求される。お馴染みの曲を思い浮かべるだけで良いだろう。

1799年の『8番 悲愴』。あの冒頭の和音。強弱記号 Fp(フォルテ・ピアノ)が付き、なおかつ次の和音まで弧線(タイ)が引かれている。ピアノ教室では、ベートーヴェンのソナタは「やたらとペダルを踏むな」としつこく注意されると言うし、そもそも楽譜にはペダリングの指示は無いのだが、あの音符は何らかのやり方でペダルを使わないと弾けないでしょう。

楽譜付きの演奏で確認してください。 ←クリックで Youtube へ

1801年の『14番 月光』。この曲で始めてペダル使用の指示が書かれたそうだが、それは、第1楽章全体を(今でいう)ダンパー・ペダルを踏んだまま演奏せよ、というもの。

これも、楽譜付きの演奏で確認してください。 ←クリックで Youtube へ

楽譜の冒頭に "Si deve suonare tutto questo pezzo delicatamente e senza sordino" という赤の書き込みがあります。これを二段階ぐらい意訳すると「楽章全体をダンパー・ペダルを踏んだまま演奏せよ」という意味らしい。

ハイドンとモーツァルトは、新しい楽器に出会って、霊感を受け、その楽器用に作曲をした。

ベートーヴェンの場合は違う。今ある楽器に《普通の使われ方以上》の奏法を要求するのである。

ハイドンとモーツァルトが新しいピアノ・フォルテの《美質》を生かして作曲に励んだ 25年が、終わるか終わらないうちに、ベートーヴェンはピアノ・フォルテに《新機能》を求めた。

1819年、ベートーヴェンは、その第29番目のソナタを出版社のシュタイナーに送りつけるに際し「今後私のソナタは、ピアノ・フォルテではなく、ハンマー・クラヴィーアのための、と標記するように」と指定した。ハンマー …… だなんて、すごいね。私なんぞは、旧ソ連の連邦旗なんかを思い出します。

ウィーンの巷では、ローゼンベルガー(Michael Rosenberger)製フォルテピアノに見るように、打楽器を加えるなどして付加機能を盛り込む多様化が進行中であったが、ベートーヴェンは、ピアノ・フォルテの基本フレーム・ワークのバージョン・アップを求めたのである。

それ以降、ピアノは、ベートーヴェンの要求したとおりの発展をする。19世紀は産業革命と技術革新の時代。市民社会の豊富化に下支えされ、ピアノは富裕層と文化水準を象徴する商品となり、大型化・強靱化・金属化・均一化のイノベーションを繰り返し、「美音・大音響・低音域拡大・音質均一化」とハイスペック化の階梯を昇りつめる。

だが、その見返りとして、ハイドンとモーツァルトが魅入られた《ピアノ・フォルテの美質》を喪失したのである。そして19世紀という時代は、オラトリオ (ハイドン)とオペラ(モーツァルト)、その他の記号的作品を除いて、二人のウィーン古典派の音楽を忘れ去る。

いや、残っていたのかも ……「富裕層婦女子の情操教育用教材」として。

だから、話がよけいにややこしくなる。 【この項続く】

ページの上段へ

−−【その21】了−−

残された時間は短い。じっくりとモーツァルトを聴こう。Topへ